|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Aach

(Hegau) (Kreis Konstanz)

Jüdische Geschichte

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte

in Aach

In Aach bestand eine jüdische Gemeinde im 16. und

Anfang des 17. Jahrhunderts. Erstmals werden 1494 zwei jüdische Familien genannt (darunter Löwman

Jud zu Aach, genannt 1496 im Fürstenberger Urkundenbuch Bd VII Urk. 18,22) genannt. 1518 werden die Juden von Geisingen beschuldigt,

ein

christliches Kind ermordet zu haben; in diesem Zusammenhang werden auch Juden in

Aach (und Stockach) genannt. Eine weitere Erwähnung eines jüdischen Kaufmanns aus Aach liegt

von 1522 vor. 1540 waren vier jüdische Familien (1543/1554 wird genannt: Jud

Secklin von Aach, 1549 Jud Essaias von Aach), 1551 fünf jüdische Familien am Ort

(1555/64 Abraham Jud zu Tettnang bzw. Aach). Die höchste Zahl jüdischer Bewohner wird um 1583 mit 10 jüdischen

Familien in Aach erreicht. Ihren Lebensunterhalt verdienten die Aacher Juden vor

allem durch Geldverleih, aber wohl auch durch Handel mit Waren aller Art. 1570 wanderte Jud Jacob von Aach nach Kandern (heute

Kreis Lörrach) aus. 1608 ist der letzte jüdische Bewohner aus Aach weggezogen,

nachdem bereits 1604 die meisten ausgewiesen worden waren.

Beim letzten Aacher Juden dürfte es sich um Jäckle Jud gehandelt haben,

dessen Haus neben der Pfarrkirche mit Hofraite, Stallungen usw. der Aacher

Bürger Hans Niklaus Keller am 26. Februar 1608 erwarb. Von Jäckle Jud hieß es

damals: "wohnhaft zu Hanau und seßhaft zu Aach". Im Zusammenhang mit dem Verkauf

wird auch Mayerle Jud, der Sohn von Jäckle Jud genannt (Weiteres im Beitrag von

S. Krezdorn s.Lit.).

Einrichtungen der

jüdischen Gemeinde

Wohngebiet und Betsaal/Synagoge.

Die jüdischen Häuser lagen teilweise in der Stadt, teilweise außerhalb.

Möglicherweise befanden sich einige davon in der bis heute so genannten Flur "Judenloch"

nordwestlich der Stadt. Auch unmittelbar nördlich der Stadtmauer am Weg entlang

zum Buchbühl könnte - oberhalb der Flur "Judenloch" - eine jüdische Ansiedlung

gewesen sein.

Der Betsaal befand sich in dem 'Haus beim (unteren) Stadttor'. Hier

wohnte auch der 1581 genannte 'Judenschulmeister" Isaak Jud (genannt in

der Güterbeschreibung der beiden Kirchen). In den ersten Schutzbriefen war den

jüdischen Familien das Abhalten ihrer Gottesdienste ohne Einschränkung genehmigt

worden. Der Schutzbrief von 1583, der nur noch fünf und nicht wie bisher zehn

Jahre gelten sollte, war allerdings voller Restriktionen (§ 6): 'obwohl den

Juden zu Aach bisher ihre Versammlungen zu Vollbringung ihres Gebets und

Gesangs, wie auch Schul und Schulmeister gestattet worden, so sollen sie doch

fürohin sich ihres Gesangs gänzlich enthalten, auch einige Schul noch

Schulmeister nicht mehr halten, und da sie dawider thun, sollen sie nach

Gelegenheit ihres Verbrechens, von unsern Amtsleuten ohne Gnad gestraft werden".

Diese Einschränkungen gehörten zum Beginn einer Entwicklung, die mit der

Ausweisung der Juden 20 Jahre später (1604) endete.

M. Merian: Topographia Sueviae Frankfurt 1643 S. 4 schreibt zu Aach: "und

daselbst, wie Laterus de Censu p. 1057 schreibt, im Jahr 1604 die Juden

auf Befelch H. Ertzherzogs Maximilians von Österreich verjagt worden seien".

Weitere Einrichtungen der jüdischen Gemeinde

Ein jüdischer Friedhof befand sich auf der Flur (heute Waldgebiet) "Hohenhalden".

Die genaue Lage ist unbekannt.

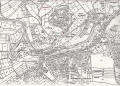

Fotos / Karte

(Quelle: Fotos: sw-Fotos Hahn um 1985; Karte: Stadt Aach;

Farbfoto: Wikimedia Commons Artikel Aach (Hegau))

Flurkarte der Stadt Aach

(um 1980) |

|

|

| |

Mit rot markiert: Die

Flur "Judenloch" und das

"Haus beim unteren Stadttor" (siehe unten) |

|

| |

|

|

Das untere Stadttor

mit dem

"Haus beim unteren Stadttor" |

|

|

| |

Links: Blick

auf Aach; in der Mitte des Fotos ist das untere Stadttor zu sehen; im Haus

beim unteren Stadttor (rechte Fotos) befand sich der Betsaal der jüdischen

Gemeinde; hier wohnte auch der "Judenschulmeister" |

| |

|

|

| "Judenloch" und "Hohenhalden"

|

|

|

| |

Das "Judenloch" ist

heute ein Acker

unterhalb der Stadt |

Im Waldgebiet "Hohenhalden"

soll der

jüdische Friedhof gelegen haben |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Germania Judaica III,1 S. 1; III,1 Art. Aach.

|

| Leopold Löwenstein: Zur Geschichte der Juden in

Großherzogtum Baden. In: Zeitschrift für die Geschichte des Judentums Bd. II

1888 S. 383-188;

III 1889 S. 74-77 (der zweite Beitrag ist eingestellt als pdf-Datei).

|

| August Mayer: Aus der Geschichte der Stadt Aach im

Hegau. Bonndorf 1911. S. 20. |

| Gert Leiber: Das Landgericht der Baar, Verfassung

und Verfahren zwischen Reichs- und Landesrecht 1283-1632. 1964 S. 208ff. |

| Beitrag "Die Kirchen der Stadt Aach, insbesondere ihre

Güter, Stiftungen und Einkünfte im 16. Jahrhundert. In: Hegau. Zeitschrift

für Geschichte, Volkskunde und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein,

Donau und Bodensee. 1967. S. 264 wird aus dem Jahr 1581 berichtet über

"Isaac Jud, Judenschulmeister, vom Haus am Tor, so er derzeit innehat".

|

| Siegfried Krezdorn: Die Familie Keller von

Schleitheim in Aach/Hegau. In: Hegau. Zeitschrift für Geschichte, Volkskunde

und Naturgeschichte des Gebietes zwischen Rhein, Donau und Bodensee 22.

Jahrgang Heft 34 1977 ab S. 7. S. 19 wird in diesem Beitrag von dem

Erwerb des Hauses von Jäckle Jud 1608 berichtet. |

| Franz Götz (Hg.): Aach. 700 Jahre Stadt -

1283-1983. 1983. S. 48-49. |

| Karl Heinz Burmeister: Spuren jüdischer Geschichte

und Kultur in der Grafschaft Montfort. (= Veröffentlichungen des Museums

Langenargen). Sigmaringen 1994. |

| Englisch: Richard Gottheil: Artikel Aach in Jewish

Encyclopedia.

Online zugänglich. |

| Daniel Bauerfeld / Lukas Clemens (Hrsg.):

Gesellschaftliche Umbrüche und religiöse Netzwerke. Analysen von der Antike

bis zur Gegenwart. Bielefeld 2014. Innerhalb des Beitrages von Kathrin

Geldermans-Jörg: Schreiben, sag, berichte, antwort. Kommunikationswege und

soziale Netzwerke am Beispiel des Waldkircher Ritualmordverfahrens

(1504/05). S. 173-206. zu Aach insbesondere ab S. 186. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|