|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis)

Jüdische Geschichte

(Seite wurde erstellt unter Mitarbeit von Rolf

Hofmann, Stuttgart)

Übersicht:

Zur Geschichte jüdischer

Einwohner

In Oberdischingen lebte seit 1851 die Familie Friedrich

Kaulla. Kaulla, der aus einer Stuttgarter jüdischen Bankiersfamilie

entstammte (Familie ursprünglich aus Hechingen, wo Friedrich 1807 noch geboren

ist), hatte das "Rittergut

Oberdischingen" von Ludwig Anton Reichsgraf Schenk von Castell (1802-1876)

ersteigert und nannte sich seitdem "Rittergutsbesitzer". Das

Hauptgebäude des Rittergutes war der Kavalierbau des früheren Schlosses des

Reichsgrafen Franz Ludwig Schenk von Castell (genannt der "Malefiz-Schenk", geb.

1736), das 1807 abgebrannt ist. Der erhalten gebliebene Kavalierbau (1969

abgebrannt, 1974 zum Altenheim St. Hildegard aufgebaut) befindet

sich an der Nordwestecke des Schlossparkes. Bis 1900 blieb das Anwesen im Besitz der Familie Kaulla, danach wurde es von

Franz Fugger von Kirchberg-Weißenhorn erworben (seitdem wurde das Gebäude auch

"Fugger-Schlösschen" genannt). 1929 übernahm die Vereinigung

der Steyler Missionsschwestern das Schlossgut und den Park und nutzte das

Gebäude zusammen mit einem Neubau als Kloster und Altersheim, bis die

Schwestern später

nach Laupheim umgezogen sind. 1995 übernahm der Deutsche Orden (DOH) das

Anwesen von den Steyler Missionsschwestern und betreibt seitdem das Altenheim

(Altenheim St. Hildegard), wiederum mit Neubauten. Im ehemaligen Kavalierbau

bzw. Kanzleigebäude aus dem Jahr 1767 befindet sich heute das Rathaus der

Gemeinde, ein Gemeindehaus und ein Vereinsheim.

Zur Person und Familie: Friedrich Kaulla war ein Sohn von Wolf

von Kaulla und seiner Frau Eva geb. Bing. Er ist in Stuttgart 1807 geboren und

war seit 5. Dezember 1837 verheiratet mit Louise (Luise) geb. Pfeiffer, eine 1820

geborene Tochter von Marx Pfeiffer und seiner (zweiten) Frau Dorothea (Tolz) geb.

Kaulla (Tochter von Wolf von Kaulla und Eva geb. Kaulla).

Die beiden hatten fünf Kinder: Eva Dorothea Kaulla (1841 Stuttgart - 1924

Darmstadt, war verheiratet mit Wilhelm Hohenemser, Bankier in Frankfurt, 1828

-1897), Wilhelm Benjamin Kaulla (1842 Stuttgart - 1843),

Paula Luise Friederika Mathilda Kaulla (1843 Stuttgart - ?, war verheiratet

mit Oskar von Sarwey, Ludwigsburg, 1837-1912), Herrmann Michael Kaulla (1844 -1882,

war verheiratet mit Eugenie Jenny geb. Mayer; siehe zum Tod von Herrmann den Presseartikel unten) und

Clara Maria Catharina Kaulla (1845-1911 Weimar, beigesetzt in Ulm; war

verheiratet mit Ludwig Heinrich Ebers aus Berlin). Louise Kaulla geb. Pfeiffer

starb 1888; Friedrich von Kaulla starb - drei Jahre nach seiner Konversion zum

Protestantismus - 1895 (siehe unten).

Vgl. Rolf Hofmann:

Family Sheet Friedrich Kaulla of Stuttgart + Oberdischingen

(pdf-Datei) und

Zusammenstellung: Vorfahren und Bruder von Friedrich Kaulla

(pdf-Datei)

Friedrich Kaulla versuchte 1861 und 1891/92 nochmals, in den erblichen Adel

erhoben zu werden, jedoch ohne Erfolg. Er wurde darauf hingewiesen, dass noch

keinem Juden in Württemberg diese Ehre zuteil geworden sei (bislang war an

Juden nur der persönliche Adel vergeben worden). Auch wenn die Kommission für

die Adelsmatrikel bereits 1861 festgestellt hatte, dass die jüdische

Religionszugehörigkeit auf Grund der Gleichstellung durch das württembergische

Israelitengesetzt von 1828 kein generelles Hindernis für eine Nobilitierung

sei, änderte sich bei dieser Einstellung nichts bis zum Ende der Monarchie in

Württemberg.

Quelle: Kai Drewes: Jüdischer Adel. Nobilitierungen von Juden im Europa des 19.

Jahrhunderts. Campus Verlag 2013.

Friedrich Kaulla übernahm außer dem Rittergut auch eine 1872 gegründete Brauerei am Ort (1898

Gutsherrschaftliche Bierbrauerei Friedrich Kaulla, 1920 Gräfliche von

Fuggersche Brauerei Friedrich Kaulla). Die Schlossbrauerei (abgebrochen 1922)

lieferte das beste Bier des Oberlandes. Von Oberdischingen aus erwarb Friedrich

Kaulla auch einige Liegenschaften in der Umgebung wie das große Barockhaus

("Neues Haus") in Schelklingen an der Ecke Bemmelberger- und

Stadtschreibergasse. Dieses Gebäude hatte 1853 Friedrich Kaulla von Graf Franz

Ludwig Schenk von Castell erworben. Auch sonst hinterließ Friedrich Kaulla

einige bemerkenswerte Spuren in Oberdischingen und Umgebung. So kam seine 30 bis

35 Kästen umfassende Sammlung von Tierpräparaten 1891 an das Ehinger Gymnasium

und von dort in das Ehinger Museum, wo sie heute noch zu den Besonderheiten der

Exponate gehören.

Vgl. Artikel von Julia-Maria Bammes in der Südwestpresse vom 27.12.2014:

"Ehingen.

Affe trifft auf Eule: Ungewöhnliche Sammlung im Museum..."

und Artikel von Julia-Maria Bammes in der Südwestpresse vom 8.4.2015: "Seltene

Tiere im Museum..."

Friedrich Kaulla war in Oberdischingen zu seinen Lebzeiten hoch angesehen. Er

hatte nach Berichten ein gutes Verhältnis zum damaligen Schullehrer Rupert

Brechenmacher, mit

dem er öfters zusammen musizierte. Der Lehrer spielte auf der Violine,

Friedrich Kaulla auf dem Flügel. Er war sehr an Musik interessiert, hat

wohl auch komponiert. Im Hauptstaatsarchiv Stuttgart finden sich einige

Erinnerungsstücke, u.a. ein Verzeichnis der Ehrungen für Friedrich Kaulla und

das Testament von ihm und seiner Gattin Louise Kaulla geb. Pfeiffer vom

23.4.1895.

(Findbuch J 50 1.38 https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/olf/struktur.php?bestand=23078&klassi=001.039&anzeigeKlassi=001.039.002)

.

Siehe auch die Lebenserinnerungen des Lehrers Josef Karlmann Brechenmacher https://www.gwrs-oberdischingen.de/unsere-schule/unsere-schule-rückblick/j-k-brechenmacher/

(Quelle: Werner Kreitmeier, Museumsverein Oberdischingen)

Die Familiengruft der Bankiersfamilie Kaulla auf dem Friedhof in Oberdischingen wurde

1882 nach dem Tod von Hermann Kaulla über dessen Grab erbaut. Sie wurde 1951

von der Gemeinde Oberdischingen restauriert, jedoch 1976 abgebrochen / zerstört,

nachdem sich Verwitterungsspuren am weichen Buntsandstein zeigten und die

Gemeinde Oberdischingen eine Finanzierung der Instandsetzung scheute. Zwei

Grabplatten (für Luise Kaulla geb. Pfeiffer und ihren Sohn Hermann Michael

Kaulla) konnten gerettet werden; sie wurden 1990 in die Mauer des jüdischen

Friedhofes in Laupheim

eingelassen (Friedhofsnordmauer). Auf seiner Grabplatte hat Friedrich Kaulla seine Titel und

Auszeichnungen vermerken lassen: "...Herr Friedrich Kaulla

Rittergutsbesitzer Ritter des kgl. württ. Kronordens, des kgl. preuss.

Kronordens, des kgl. württ. Olga-Ordens, Inhaber der Kriegsgedenkmünze für

Nichtkombattanten u. der silbernen Jubiläums Medaille". Bei seiner Frau:

"... Frau Luise Kaulla geb. Pfeiffer ... Inhaberin des kgl. württb.

Olgaordens, des kgl. preuß. Luisenordens und der Kriegsgedenkmünze

1870/71".

Zusätzlicher Hinweis zur Geschichte von Friedrich Kaulla: Vor

seiner Zeit in Oberdischingen hatte Friedrich Kaulla 1836 bereits den Teurershof

bei Schwäbisch Hall (mit einer Fläche von 600 bis 700 Morgen) übernommen

und ihn bis 1856 durch Einführung neuer Produktionsmethoden und Produkte

vorbildlich geführt. Er baute hier nach zeitgenössischen Berichten "eines

der schönsten Hofgüter des Landes" auf (vgl. Oberamtsbeschreibung von

Hall von 1847). Nachdem er 1851 nach Oberdischingen gezogen ist, übertrug

Kaulla die Führung des Hofes einem Verwalter.

Der Teurershof war einer der ältesten und bedeutendsten Gutshöfe im Bereich

der Stadt Schwäbisch Hall. Im Mittelalter war er im Besitz führender Haller

Adelsgeschlechter, von 1479 bis 1836 Haller Spitalbesitz. Heute ist der

Teurershof als Kulturdenkmal gem. § 2 des Denkmalschutzgesetzes unter Schutz.

U.a. ist noch das Wohnhaus erhalten aus der Zeit, als der Hof Haller

Spitalbesitz war und einige andere Gebäude. Die Grundstücke des Teurerhofes

sind großenteils überbaut (Bereich "Zukunftswerk Teurershof e.V. Freie

Walddorfschule Schwäbisch Hall e.V.", "Wohn- und Pflegestift

Teurershof" u.a.m.). An Friedrich Kaulla erinnert im Bereich des

Teurerhofes der "Kaullaweg".

Familien-Begräbnisstätte der Familie Steiner:

auf einem Waldfriedhof bei Oberdischingen befindet sich die Familien-Begräbnisstätte

der Familie Kilian Steiner. Kilian Steiner selbst ließ sich nach seinem Tod am

25. September 1903 einäschern

und zunächst in Niedernau bestatten; die Nachkommen waren getaufte Christen. Bei der

Familiengrabstätte handelt es sich nicht um einen jüdischen Friedhof (siehe

Fotos unten).

Berichte zur

Geschichte jüdischer Einwohner

Berichte aus der Familie Kaulla

Ordensverleihung für Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla

in Oberdischingen (1871)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871:

"Stuttgart, im September (1871). Aus Anlass des 25-jährigen

Ehejubiläums des Königspaares bringt der Staatsanzeiger

Ordensverleihungen, unter welchen sich vier Israeliten befinden:

Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla in Oberdischingen, Hofrat Albert

Kaulla in Stuttgart, Dr. med. Steiner in Stuttgart und Konsul Hofrat

Pfeiffer in Wien; ersterer wurde mit dem Kronenorden, die beiden anderen

mit dem Friedrichs- und letzterer mit dem Olgaorden

dekoriert." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 3. Oktober 1871:

"Stuttgart, im September (1871). Aus Anlass des 25-jährigen

Ehejubiläums des Königspaares bringt der Staatsanzeiger

Ordensverleihungen, unter welchen sich vier Israeliten befinden:

Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla in Oberdischingen, Hofrat Albert

Kaulla in Stuttgart, Dr. med. Steiner in Stuttgart und Konsul Hofrat

Pfeiffer in Wien; ersterer wurde mit dem Kronenorden, die beiden anderen

mit dem Friedrichs- und letzterer mit dem Olgaorden

dekoriert." |

Zum Tod von Hermann Kaulla, Sohn von Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla, und Beisetzung in Oberdischingen (1882)

Hinweis: Im Artikel wird versehentlich der Familie der Adel

zugeschrieben.

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1882:

"Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes

Kuriosum: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April 1882:

"Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes

Kuriosum:

Ulm, 23. März (1882). Am 16. dieses Monats verstarb zu Meran

mit Hinterlassung einer jungen Witwe Herr Hermann von Kaulla von

Oberdischingen. Die sterblichen Reste wurden in die Heimat verbracht, um

zu Laupheim, woselbst der Verblichene der israelitischen Gemeinde

angehört hatte, bestattet zu werden. Die Einwohner Oberdischingens aber,

welche der Familie und namentlich dem Vater des Verstorbenen,

Rittergutsbesitzer Friedrich von Kaulla, sehr anhänglich gesinnt sind und

an dem großen Unglück, das so schöne Hoffnungen zerstört hat, wärmsten

Anteil nehmen, baten darum, dass der Verblichene, der allseitig beliebt

war, in ihrer Mitte ruhen möge. Das katholische Pfarramt gab

bereitwilligst seine Zustimmung und so erfolgte am Dienstag auf dem

Friedhof zu Oberdischingen unter großer Teilnahme des Ortes und der

Umgegend die Beisetzung. Es ist dies ein erfreuliches Zeichen von Toleranz

in einer Zeit, wo konfessionelle Unterschiede zur allzu häufig zur

Ursache oder zum Vorwand von Unfrieden und Hetzereien genommen

werden.

Es wäre doch interessant zu erfahren, ob keine Anverwandten und

Glaubensgenossen bei der Beerdigung anwesend waren, wer die Leiche rituell

behandelte und einkleidete, welcher Geistliche als Redner dabei

funktionierte und ob der Verstorbene ein Reihen- oder ein Familiengrab

erhalten hat. (Siehe die Antwort unter Artikel 'Laupheim'. - Red.). |

Zur Beisetzung von Hermann von Kaulla durch Rabbiner Dr. Ludwig Kahn in Oberdischingen

(1882)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April

1882: ""Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes

Kuriosum: Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 19. April

1882: ""Württemberg. Der Staatsanzeiger vom 25. März bringt nachstehendes

Kuriosum:

Ulm, 23. März (1882). Am 16. dieses Monats verstarb zu Meran

mit Hinterlassung einer jungen Witwe Herr Hermann von Kaulla von

Oberdischingen. Die sterblichen Reste wurden in die Heimat verbracht, um

zu Laupheim, woselbst der Verblichene der israelitischen Gemeinde

angehört hatte, bestattet zu werden. Die Einwohner Oberdischingens aber,

welche der Familie und namentlich dem Vater des Verstorbenen,

Rittergutsbesitzer Friedrich von Kaulla, sehr anhänglich gesinnt sind und

an dem großen Unglück, das so schöne Hoffnungen zerstört hat, wärmsten

Anteil nehmen, baten darum, dass der Verblichene, der allseitig beliebt

war, in ihrer Mitte ruhen möge. Das katholische Pfarramt gab

bereitwilligst seine Zustimmung und so erfolgte am Dienstag auf dem

Friedhof zu Oberdischingen unter großer Teilnahme des Ortes und der

Umgegend die Beisetzung. Es ist dies ein erfreuliches Zeichen von Toleranz

in einer Zeit, wo konfessionelle Unterschiede zur allzu häufig zur

Ursache oder zum Vorwand von Unfrieden und Hetzereien genommen

werden.

Es wäre doch interessant zu erfahren, ob keine Anverwandten und

Glaubensgenossen bei der Beerdigung anwesend waren, wer die Leiche rituell

behandelte und einkleidete, welcher Geistliche als Redner dabei

funktionierte und ob der Verstorbene ein Reihen- oder ein Familiengrab

erhalten hat. (Siehe die Antwort unter Artikel 'Laupheim'. - Red.)..

"Laupheim. (Württemberg). Hermann von Kaulla, Sohn des Herrn

Friedrich von Kaulla, Rittergutsbesitzer zu Oberdischingen, unweit hier,

starb am 17. März in Meran (Südtirol), wohin er sich zur

Wiederherstellung seiner gefährdeten Gesundheit begeben, im Alter von 37

Jahren, nachdem er kaum 18 Monate verheiratet war. Nach dem Tode des

Sohnes telegraphierte der bei ihm weilende Vater hierher an Herrn Dr.

Rödelheimer, Oberamtsarzt, dass die Leiche nach Laupheim verbracht werde,

um sie auf dem israelitischen Friedhofe (in Oberdischingen wohnen keine

Israeliten) beisetzen zu lassen.

Auf diese Nachricht hin wurden alle möglichen Anordnungen getroffen, um

dem Verstorbenen einen würdigen Empfang und ein standesgemäßen

Grabgeleite zu bereiten, umso mehr, da er ungefähr vor einem Viertel

Jahre in die hiesige israelitische Gemeinde sich eingekauft.

Doch da Herr von Kaulla vor dem Toten in die Heimat zurückgekommen war,

wurde der Sache eine andere Wendung gegeben. Wie Abraham zu den Kindern Chet

(= Hetiter), als er diese um eine Begräbnisstätte für seine

verstorbene Sara anging, sprach er zu dem Gemeinderate von Oberdischingen:

gebet mir zum Besitztum ein Begräbnis bei euch, dass ich begrabe meine

Leiche, mir aus dem Gesichte' (1. Mose 23,4) und als darauf in

entgegenkommender Weise der Gemeinderat antwortete: 'in der auserlesensten

unserer Grabstätten begrabe deine Leiche' wurde am 20. März, am

Dienstag, dem 1. Nissan - der junge Herr Kaulla auf dem katholischen

Kirchhofe zu Oberdischingen in den kühlen Schoß der Mutter Erde gebettet

und zwar, was die Hauptsache ist, unter Leitung des hiesigen Herrn

Rabbiner Kahn. Er hielt, unbeachtet seines Amtes, wie gewöhnlich

auf dem Gottesacker die Grabrede und sprach darauf das Kaddisch-Gebet.

Über diese in den Annalen Laupheims Epoche machende Handlungsweise des

Herr Rabbiners sind die Ansichten geteilt. Ein Häuflein der Kinder der

Reform, speziell die Schleppträger des Herrn Rabbinen, erblicken in dem

Vorgehen einen Akt der höchsten, lobenswürdigsten Toleranz, dagegen alle

Übrigen, unter denen viele, die auch dem Zeitgeiste huldigen, erklären

die rabbinische Handlungsweise als eine wahrhaft

antijüdische." |

Im Druck erschienen sind: Rabbiner Dr.

Ludwig Kahn: Worte, gesprochen am Grabe des seligen Herrn Hermann Kaulla

zu Oberdischingen. Ehingen 1882.

und ders.: Erinnerung an die selige Frau Louise Kaulla geb. Pfeiffer,

Gattin des Rittergutsbesitzers Fr. Kaulla zu Oberdischingen. Ehingen 1888.

Link |

Auszeichnung für Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla

in Oberdischingen (1891)

Mitteilung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1891: "Stuttgart, 20. März (1891). Herr

Rittergutsbesitzer Friedrich

Kaulla in Oberdischingen ist vom Könige mit der silbernen

Verdienst-Medaille für Landwirtschaft ausgezeichnet

worden." Mitteilung

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 16. April 1891: "Stuttgart, 20. März (1891). Herr

Rittergutsbesitzer Friedrich

Kaulla in Oberdischingen ist vom Könige mit der silbernen

Verdienst-Medaille für Landwirtschaft ausgezeichnet

worden." |

Sonstige Berichte aus

Oberdischingen

Der christliche Wagner Schmidt wird "entschiedener

Anhänger des mosaischen Glaubensbekenntnisses" (1846)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1846:

"(Kuriosum). Seit Jahren ist allenthalben dahin zu arbeiten,

Glaubensgenossen im Judentum zu erhalten und zu befestigen. Endlich hat

sich hierzu ein einfaches Mittel aufgefunden. Und dies wäre? - Gebt

denen, welche lau oder gar abtrünnig werden wollen, das Leben Jesu von

Strauß zu lesen (vgl. Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/David_Friedrich_Strauß)!

- Man höre: der Wagner Schmidt in Oberdischingen, Oberamt Ehingen,

ein braver, stiller und sonst ganz besonnener Mann, ist durch die Lektüre

des Lebens Jesu von Strauß wo nicht ein Jude, doch wenigstens ein

so entschiedener Anhänger des mosaischen Glaubensbekenntnisses geworden,

dass er den Sabbat hält und sich allen jüdischen Gebräuchen

unterwirft." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 10. August 1846:

"(Kuriosum). Seit Jahren ist allenthalben dahin zu arbeiten,

Glaubensgenossen im Judentum zu erhalten und zu befestigen. Endlich hat

sich hierzu ein einfaches Mittel aufgefunden. Und dies wäre? - Gebt

denen, welche lau oder gar abtrünnig werden wollen, das Leben Jesu von

Strauß zu lesen (vgl. Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/David_Friedrich_Strauß)!

- Man höre: der Wagner Schmidt in Oberdischingen, Oberamt Ehingen,

ein braver, stiller und sonst ganz besonnener Mann, ist durch die Lektüre

des Lebens Jesu von Strauß wo nicht ein Jude, doch wenigstens ein

so entschiedener Anhänger des mosaischen Glaubensbekenntnisses geworden,

dass er den Sabbat hält und sich allen jüdischen Gebräuchen

unterwirft." |

Anzeigen

Anzeige von Rittergutsbesitzer Friedrich Kaulla (1858)

Anzeige im "Schwäbischen Merkur" vom 2. September 1858 über

"Anlehen des Rittergutsbesitzers Herrn Friedrich Kaulla zu

Oberdischingen" Anzeige im "Schwäbischen Merkur" vom 2. September 1858 über

"Anlehen des Rittergutsbesitzers Herrn Friedrich Kaulla zu

Oberdischingen" |

Neuere Presseberichte:

| Artikel von Rainer Schäffold im "Ehinger

Tagblatt" (Südwestpresse) vom 22. Juli 2015: "Oberdischingen. Wie im Märchen.

Aus seinem Dornröschenschlaf erweckt wurde das Häuschen im Park von St. Hildegard in Oberdischingen - allgemein "Pavillon" genannt. Es soll einmal als Ort für Ausstellungen und kleinere Feste dienen..."

Link

zum Artikel

Anmerkung: Im Park von St. Hildegard Oberdischingen befindet sich ein

Pavillon, der von 2007 bis 2015 in Eigenleistung aufwändig saniert

wurde. Der Pavillon wurde von Friedrich Kaulla um 1870 errichtet, um einen

Besprechungsraum zu haben und darin ungestört seinen biologischen Studien nachgehen zu können. |

Fotos / Dokumente

Historische

Ansichten

von

Oberdischingen |

|

|

| |

Historische Ansichtskarte von

Oberdischingen mit einem Blick

in den Schlosshof. Friedrich Kaulla hatte

von der Familie

Schenk von Castell das Rittergut am Ort erworben.

(Quelle: Sammlung Hahn) |

Blick in den Schlosspark

mit dem früheren

Kavalierbau des Schlosses

(Quelle: Museumsverein Oberdischingen)

|

| |

|

|

| Neuere Fotos |

|

|

| |

Der Schlossplatz in

Oberdischingen

(Quelle: Gemeinde Oberdischingen) |

|

| |

|

|

Tauf- und

Sterbeeintrag

zu Friedrich Kaulla

Hinweis: Das Pfarramt Ersingen (heute Stadtteil von Erbach)

war für die Protestanten in Oberdischingen zuständig |

|

|

| |

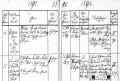

Taufeintrag im

Kirchenbuch Pfarramt Ersingen (IV 317): Friedrich Kaulla,

getauft

am 1. September 1892 in Ersingen durch Pfarrer Maier; als einer der

Taufzeugen ist

Emil Hohenemser eingetragen, Landwirt und Königlich Sächsischer

Sekondelieutenant

der Reserve (aus Frankfurt am Main, wohnhaft in

Oberdischingen) |

Sterbeeintrag von

Friedrich Kaulla, gest. 6. Januar 1895

in Oberdischingen, Trauergottesdienst war am 9. Januar 1895

im Haus am Sarge; auf dem Friedhof an der Gruft hielt

Pfarrer Maier noch eine Rede, ein Gebet und eine

Einsegnung. |

| |

|

|

Taufeintrag

zu

Clara Maria Catharina Kaulla |

|

| |

Taufeintrag

für Clara Sara Agnes Catharina Kaulla (nach der Konversion: Clara

Maria Catharina Kaulla);

Taufe in Ersingen am 17. Oktober 1878 durch

Pfarrer Seuffer |

| |

|

|

Fotos mit

Friedrich Kaulla

(Fotos: Archiv Museumsverein Oberdischingen e.V.) |

|

|

| |

Friedrich Kaulla,

rechts vom Bierfass sitzend,

inmitten der Sängergruppe Oberdischingen (um 1890)

|

Friedrich Kaulla -

umgeben von Soldaten (um 1890);

Kaulla initiierte nach 1870/71 die Einrichtung

eines Soldatengenesungsheimes |

| |

|

|

Die Grabstätte

der Familie Kaulla (1973),

1976 abgebrochen

(Fotos: Archiv Museumsverein Oberdischingen e.V.) |

|

|

| |

Ansichten der

Grabstätte im nordöstlichen Teil

des Oberdischinger

Friedhofes |

Statue, die auch

seit dem Abbruch 1976

verschwunden ist |

| |

|

|

Die von der

Familiengruft Kaulla nach

deren Zerstörung 1976 geretteten Gedenktafeln

(im jüdischen Friedhof Laupheim) |

|

|

| |

Tafel für

Herrmann Michael Kaulla "geb. zu Stuttgart d. 28. Septbr.

1845, gest. zu Meran [Tyrol] d. 16. März 1882. Er lebte seinem

Berufe

als Mitbesitzer der Herrschaft Oberdischingen, nachdem er im Jahre

1870/71 den Feldzug gegen Frankreich als Dragoner Fähnrich

freiwillig

mitgemacht und sich d. 28.October 1880 vermählte." |

Tafel für

"Frau Luise Kaulla geb. Pfeiffer, geb.

zu Stuttgart am 26. Januar 1829, gest. dahier am 6. Juli 1888.

Inhaberin des kgl. württb. Olgaordens, des kgl. preuss.

Luisen-Ordens und der Kriegsdenkmünze 1870/71. R.I.P."

|

| |

|

|

Vorfahren von

Friedrich Kaulla

vgl. Zusammenstellung von Rolf Hofmann:

Vorfahren

und Bruder von Friedrich Kaulla (pdf-Datei) |

|

|

| |

Friedrichs Großmutter:

Madame Kaulla (geboren als Chaile bat Raphael)

(geb. 1739 in Buchau, gest. 1809 in Hechingen),

Hof-Faktorin an verschiedenen

Fürstenhöfen, ab 1770 für den württembergischen Herzog Carl

Eugen,

1802 Mitbegründerin der Württembergischen Hofbank in

Stuttgart |

Die Grabmäler der

Eltern von Friedrich Kaulla -

Wolf von Kaulla und Eva Kaulla geb. Bing

im israelitischen Teil des

Hoppenlau-Friedhofes in Stuttgart

(Fotos von 1987, Sammlung Hahn) |

| |

|

|

| Beziehungen

der Familie |

|

|

|

Friedrich von

Kaullas Tochter Paula Luise Friederike Mathilde Kaulla

heiratete am 28. Januar 1872 Oscar von Sarwey von Ludwigsburg

(1837-1912), vgl. Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Oscar_von_Sarwey

|

Friedrich von

Kaullas Tochter Clara Maria Catharina Kaulla heiratete am 3.

Oktober 1880 in Oberdischingen Ludwig Heinrich Ebers aus Berlin,

Sohn des Bankiers Georg Moritz Ebers und seiner Frau Franziska (Fanny)

geb. Levysohn. In der Neuen Pinakothek München findet sich ein Ölgemälde

von Fanny Ebers (1826). Die Familie Ebers war jüdischen Glaubens, ist

dann konvertiert. |

| |

|

vgl. Beitrag von

Rolf Hofmann: "Die

Bankiersgattin Fanny Ebers - Gemälde von Wilhelm Schadow - merkwürdige

familiengeschichtliche Aspekte" (doc-Datei) |

|

|

Links: Von der Bedeutung

der oben genannten Familie Ebers zeugt bis heute

das "Palais

Ephraim" in Berlin, von dem zumindest die Fassade erhalten

ist

(links Gemälde von Heinrich Zille; Druck des Gemäldes und

Foto rechts davon aus der Sammlung von Rolf Hofmann)

zu Familie Ebers: Rolf Hofmann: Vorfahren

von Ludwig Heinrich Ebers

(= Ahnenreihe Familien Ephraim + Ebers in Berlin; pdf-Datei)

vgl. zum Vorfahr Veitel

Heine Ephraim (Wikipedia-Artikel);

vgl. zum Bruder von Ludwig Heinrich Ebers:

Georg Ebers

(Wikipedia-Artikel) |

Das Gemälde von

Carl Kretschmar zeigt Moritz Ebers

(© Jüdisches Museum Berlin) |

Das "Palais

Ephraim" - um 1920

(Zille-Gemälde) und heute |

|

| |

|

|

|

|

|

Oben: Das

Grab des Ägyptologen Georg Ebers

(Sohn von Fanny) und seiner Gattin befindet

sich in Position 149 Mauer rechts

auf dem Nordfriedhof München.

|

Das Ebers-Erbbegräbnis in Berlin im Dreifaltigkeitsfriedhof II

in der Bergmannstraße in Kreuzberg - unmittelbar neben

dem Oppenfeld-Mausoleum. Außer Fanny und Moritz Ebers sind

dort noch weitere Familienangehörige begraben.

|

Der Bruder des o.g.

Ludwig Heinrich Ebers bzw. der Schwager von

Clara Maria Catharina Kaulla war Martin Ebers, der mit

Caroline geb. von Le Monnier verheiratet war, einer Tochter

des Wiener Polizeidirektors Anton Ritter von Le Monnier;

oben das Familiengrab in Wien |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

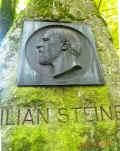

Der

Privatfriedhof Steiner

Fotos: Veit Feger, Aufnahmen vom 11.10.2017) |

|

|

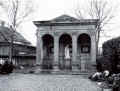

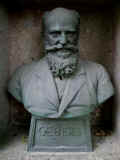

| Grabmal

für den Geheimen Kommerzienrat Kilian von Steiner (geb. Laupheim

9. Oktober 1833, gest. Stuttgart 25. September 1903) und seiner Frau Clotilde

geb. Bacher (geb. Hechingen 6. Juli 1833, gest. Laupheim 20. Februar

1919). Das Grab befindet sich in dem Privatfriedhof Steiner bei

Oberdischingen, im Wald oberhalb des Ortes, zu erreichen über den

Parkplatz, der dort für die christliche Gebetsstätte Christmarienau

angelegt wurde. Über Kilian von Steiner siehe Wikipedia-Artikel https://de.wikipedia.org/wiki/Kilian_von_Steiner.

Der Friedhof wird dominiert durch ein Kreuz, weil Steiner, wie einige

andere Verwandte aus der jüdischen Gemeinde Laupheim, Christ geworden

war. Der Friedhof, in dem sich etwa ein Dutzend Grabsteine befinden,

gehört der gräflichen Familie Leutrum. |

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Nathanja Hüttenmeister: Der jüdische Friedhof Laupheim. 1998.

S. 546-547. |

| Beiträge des Museumsvereins Oberdischingen e.V.

von 2016 zu

Friedrich Kaulla und zur Grabstätte Kaulla auf dem Friedhof Oberdischingen:

Beiträge

zusammengestellt als pdf-Datei. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|