|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Isny (Kreis

Ravensburg)

Jüdische Geschichte

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte

in Isny

Mittelalter: In Isny waren möglicherweise im

Mittelalter einige Juden ansässig, wofür eine Nennung der Stadt in der

Reichssteuerliste vom 1. September 1401 sprechen könnte (Quelle: Jüdische

Gotteshäuser und Friedhöfe in Württemberg Stuttgart 1932 S.15). Nach dem

Württembergischen Städtebuch (S. 369; genannt bei Veitshans S. 43) kam es 1349

und 1431 zu Judenverfolgungen in Isny. Alle Angaben für eine jüdische Geschichte

im Mittelalter sind unsicher und wurden immer wieder angezweifelt (vgl. Paul

Sauer Jüdische Gemeinden S. 193, der ein Fragezeichen hinter die Angaben setzt)!

16. Jahrhundert: Im 16. Jahrhundert wurden in Isny einige hebräische

Druckwerke unter dem Lehrer und Pfarrer Paul Fabius (1504-1549; 1527-1535

Schulrektor in Isny, seit 1537 Pfarrer in Isny) verlegt. Hierzu war 1540 bis

1542 der jüdische Wissenschaftler Elias Levita (1469 in Ipsheim - 1549)

in Isny, um bei Fabius unter anderem seinen "Tischbi" (Erklärungen zu schweren

biblischen Wortformen) drucken zu lassen. Elias Levita war bereits längere Zeit

auf der Suche nach einer Druckerei gewesen. Er erfuhr, dass Paul Fabius eine

hebräische Druckerei errichten wollte, mit Hilfe des Handelsherrn Peter Buffler.

Fabius schrieb die Vorrede zu dem genannten Werk "Tischbi". Paul Fabius hatte

als Graecist und Hebraist bereits einen hervorragenden Ruf und war als Kenner

der hebräischen wie der chaldäischen Sprache sehr willkommen. Die Druckwerke,

die bei Paul Fabius zwischen 1540 und 1542 entstanden sich, befinden sich in der

Evangelischen Prädikantenbibliothek St. Nikolai in Isny.

Literatur: Richard Raubenheimer: Paul Fabius aus Bergzabern: sein Leben

und Wirken als Reformator und Gelehrter. Verein für pfälzische

Kirchengeschichte. Grünstadt 1957. Weitere Literaturangaben in nachfolgenden

Artikeln:

Links: Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Fagius

https://de.wikipedia.org/wiki/Elijah_Levita

Artikel in der "Deutschen Biographie" zu Elias Levia:

https://www.deutsche-biographie.de/sfz50852.html

sowie in der "Neuen deutschen Biographie" von Otto Stolberg-Wernigerode Bd.4 S.

744

Artikel über Paul Fagius

Weiterer

Beitrag zu Paul Fagius: Teil 1

https://www.isny-evangelisch.de/historisches/paul-fagius-i/ Teil 2

https://www.isny-evangelisch.de/historisches/paul-fagius-ii/ und Teil

III

https://www.isny-evangelisch.de/historisches/paul-fagius-iii/.

Vgl. auch http://www.richardwolf.de/latein/levita.htm

und

Veit Feger: "Einige Stichworte zum Thema 'Jüdisches, in Oberschwaben und

drüber hinaus'":

http://veit-feger.homepage.t-online.de/juedober.htm

18. Jahrhundert. In Ratsprotokollen werden einzelne auswärtige

jüdische Personen in der Stadt genannt:

- am 23. Januar 1788 findet sich der Eintrag: "...wird ein Jude aus

Illereichen um 3 fl. 30 kr.

gestraft, weil er keinen Hausierzettel hatte..."

- am 1. April 1789 findet sich der Eintrag: "...solle in Zukunft - die

öffentliche vier Jahrmärkte allein ausgenommen - keinem Juden kein Hausierzettel

mehr erteilt werden..."

- am 7. Januar 1722 findet sich der Eintrag: "...wird betr. der

Judensteuer festgestellt, dass sich in allhiesiger Stadt und dero Territorio

keine Juden aufhalten."

19./20. Jahrhundert.

Im 19./20. Jahrhundert lassen sich bei den Volkszählungen einzelne jüdische

Personen in der Stadt feststellen, wobei offen ist, ob es sich um Personen

gehandelt hat, die ortsansässig oder bei der Volkszählung nur zufällig

ortsanwesend waren. Es wurden registriert: erstmals bei der Volkszählung 1867

eine jüdische Person in der Stadt, 1871 keine, 1875 eine, 1880 keine, 1885 eine,

1890 zwei, 1895 und 1900 jeweils eine, 1905 zwei, 1910 sechs jüdische Personen.

1925 und 1933 wurden keine jüdischen Personen in der Stadt registriert.

Unter den nach Isny zugezogenen jüdischen Familien war eine Familie Wolf

aus Buchau (?, vermutlich die 1910 bei der Volkszählung erfassten Personen),

deren Sohn Hermann Wolf 1917 im Ersten Weltkrieg gefallen ist und in Isny in den

Gedenkbüchern zu den Gefallenen des Ersten Weltkrieges steht.

Sein Name steht auch in der Kriegergedächtnisstätte in der 1480 erbauten Kapelle

zwischen der katholischen Pfarrkirche St. Georg und der evangelischen

Pfarrkirche St. Nikolai. Weiteres zu dieser Familie ist nicht bekannt.

Von November 1909 bis Januar 1915 bestand in Isny eine Filiale des Kaufhauses

der Familie Gollowitsch in Leutkirch,

siehe Dokumentation:

Gollowitsch - Schicksal einer Leutkircher Familie im Nationalsozialismus

(online eingestellt).

Über Bürgermeister Hermann Kinkele (1892

Rexingen - 1956 Isny): war Bürgermeister in Rexingen, Eisenharz (Kreis

Ravensburg) und Isny. Konnte mit seiner christlichen und pazifistischen

Einstellung in der NS-Zeit zwei jüdische Frauen retten. Kinkele war seit 1919

Bürgermeister in Rexingen, wo er in

freundschaftlicher Verbundenheit mit den jüdischen Einwohnern der Gemeinde stand

und öffentlich für sie gegen den aufstrebenden Nationalsozialismus eintrat. 1933

wurde er auf Grund seiner Eintretens für Juden als "unerwünschter Beamter"

entlassen und nach Eisenharz strafversetzt. 1943 wurde er wegen Fliegerschäden

nach Düsseldorf versetzt, wo er das Ehepaar Elise und Hans Helmes traf, die er

bereits aus Eisenharz kannte (Elise Hermes war Jüdin). Kinkele vermittelte für

sie und ihren Mann eine Wohnung in einem Bauernhof in Eisenharz. Auch die

jüdische Sopranistin Elisabeth Klepner wurde von Kinkele in eine Unterkunft

vermittelt und überlebte. 1946 bis 1950 war Kinkele Bürgermeister in Isny, wo er

am 5. Dezember 1956 verstarb.

Link:

https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kinkele und

https://www-old.eglofs.de/hermann%20kinkele/Hermann%20Kinkele.html

(mit Fotos)

Berichte aus der

jüdischen Geschichte in Isny

Persönlichkeiten

Elia Levita (1469 in Ipsheim an der Aisch, aufgewachsen in

Neustadt an der Aisch - 1549 in Venedig)

Elia Levita (im jüdischen Sprachgebrauch Elia Bachur oder

Elia Ben Ascher Aschkenasi), geb. 1469 in Ipsheim an der Aisch, gest. 1549:

bedeutender jüdischer Humanist und Sprachwissenschaftler. Elia

Levita war der jüngste von neun Söhnen des Rabbi Ascher Levita. Die Familie des

Rabbiners zog jedoch nach wenigen Jahren (1473?) nach

Neustadt a.d. Aisch, wo

Elia den größten Teil seiner Jugend verbracht. Auf Grund der Ausweisung von

Juden aus Neustadt wanderte Elia Levita nach Italien aus, wo er 1496 in Venedig,

1504 in Padua lebte. Hier wurde er alsbald ein bewunderter und gefragter Lehrer,

auch für christliche Wissenschaftler, die bei ihm das Hebräische erlernten.

Ein enger Kontakt bestand mit dem Tübinger Humanisten Reuchlin. Auch

Melanchthon hat die Werke Levitas gelesen und genutzt. Etwa ab 1504 lebte Levita

in Rom, wo er mit seiner Familie im Haus des Generaloberen des Augustinerordens

und späteren Kardinals Ägidius aufgenommen wurde. 1527 musste Levita auf Grund

der Plünderungen Roms durch die Landsknechte Kaiser Karls V. aus Rom fliehen.

Er verzog wiederum nach Venedig und genoss weiterhin höchstes Ansehen. 1541

reist Elia Levita nach Deutschland, wo er in Isny und Konstanz die Herausgabe

seiner Werke betreute und weitere in Isny vollendete. 1544 kehrte Levita nach

Venedig zurück, wo er 1549 verstarb. Elia Levita (im jüdischen Sprachgebrauch Elia Bachur oder

Elia Ben Ascher Aschkenasi), geb. 1469 in Ipsheim an der Aisch, gest. 1549:

bedeutender jüdischer Humanist und Sprachwissenschaftler. Elia

Levita war der jüngste von neun Söhnen des Rabbi Ascher Levita. Die Familie des

Rabbiners zog jedoch nach wenigen Jahren (1473?) nach

Neustadt a.d. Aisch, wo

Elia den größten Teil seiner Jugend verbracht. Auf Grund der Ausweisung von

Juden aus Neustadt wanderte Elia Levita nach Italien aus, wo er 1496 in Venedig,

1504 in Padua lebte. Hier wurde er alsbald ein bewunderter und gefragter Lehrer,

auch für christliche Wissenschaftler, die bei ihm das Hebräische erlernten.

Ein enger Kontakt bestand mit dem Tübinger Humanisten Reuchlin. Auch

Melanchthon hat die Werke Levitas gelesen und genutzt. Etwa ab 1504 lebte Levita

in Rom, wo er mit seiner Familie im Haus des Generaloberen des Augustinerordens

und späteren Kardinals Ägidius aufgenommen wurde. 1527 musste Levita auf Grund

der Plünderungen Roms durch die Landsknechte Kaiser Karls V. aus Rom fliehen.

Er verzog wiederum nach Venedig und genoss weiterhin höchstes Ansehen. 1541

reist Elia Levita nach Deutschland, wo er in Isny und Konstanz die Herausgabe

seiner Werke betreute und weitere in Isny vollendete. 1544 kehrte Levita nach

Venedig zurück, wo er 1549 verstarb.

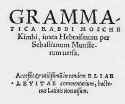

(Abbildung oben: Titelblatt eines Werkes

von Elia Levita) |

| |

| Elia Levita war bereits im 19. Jahrhundert

Gegenstand wissenschaftlicher Forschungen:

|

Buchbesprechung in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

14. Juli 1889: "'Elia Levita und seine Leistungen als Grammatiker.

Von Dr. J. Levi. Breslau, Schottländer, 1888'. Der von jüdischen

Gelehrten kurz Rabbi Elia Bachur, von christlichen Elia Levita genannte

verdienstvolle Grammatiker, welcher der hebräischen Grammatik die bis

jetzt innegehaltene und in reichem Maße weiter geführte Gestalt gegeben

(geb. in Neustadt a.d. Aisch am 13. Februar 1469), ist Gegenstand der

vorliegenden Arbeit. Der Verfasser lässt sich zuerst über das Leben und

die Schriften Elia's aus, dann über dessen Bedeutung als Lehrer unter den

Juden und unter den Christen, dann über seine Bedeutung als Grammatiker

und über das grammatische System desselben. Hinzugefügt ist die

Einleitung zu Meturgeman, zum ersten Male ediert. Die Monographie

ist mit vielem Fleiße und richtiger Würdigung, sowie in klarer

Darstellung abgefasst. Bekanntlich hat man in neuerer Zeit sich kritisch

über die von Elia Levita ausgegangene Gestaltung der hebräischen

Grammatik tadelnd geäußert und findet sie zu sehr der Grammatik der

klassischen Sprachen angepasst, wodurch dem Charakter der hebräischen

Sprache Gewalt angetan werde. Diese Streitfrage befindet sich jetzt noch

im ersten Stadium und hat man weitere Erfolge abzuwarten." Buchbesprechung in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom

14. Juli 1889: "'Elia Levita und seine Leistungen als Grammatiker.

Von Dr. J. Levi. Breslau, Schottländer, 1888'. Der von jüdischen

Gelehrten kurz Rabbi Elia Bachur, von christlichen Elia Levita genannte

verdienstvolle Grammatiker, welcher der hebräischen Grammatik die bis

jetzt innegehaltene und in reichem Maße weiter geführte Gestalt gegeben

(geb. in Neustadt a.d. Aisch am 13. Februar 1469), ist Gegenstand der

vorliegenden Arbeit. Der Verfasser lässt sich zuerst über das Leben und

die Schriften Elia's aus, dann über dessen Bedeutung als Lehrer unter den

Juden und unter den Christen, dann über seine Bedeutung als Grammatiker

und über das grammatische System desselben. Hinzugefügt ist die

Einleitung zu Meturgeman, zum ersten Male ediert. Die Monographie

ist mit vielem Fleiße und richtiger Würdigung, sowie in klarer

Darstellung abgefasst. Bekanntlich hat man in neuerer Zeit sich kritisch

über die von Elia Levita ausgegangene Gestaltung der hebräischen

Grammatik tadelnd geäußert und findet sie zu sehr der Grammatik der

klassischen Sprachen angepasst, wodurch dem Charakter der hebräischen

Sprache Gewalt angetan werde. Diese Streitfrage befindet sich jetzt noch

im ersten Stadium und hat man weitere Erfolge abzuwarten." |

| |

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Januar 1894:

"Neustadt a. A. (nicht: H.) Dieser Tage hielt sich Herr Isidore

Goldblum, Copist an der Bibliothèque Nationale in Paris, dahier auf, um

in den Schriftstücken im hiesigen Rathause Forschungen anzustellen über

den berühmten ... Rabbi Elias Lewita, welcher hier am 8. Februar 1477

geboren und 1509 bei einer von der Regierung von Ansbach veranlassten

Vertreibung der Juden mit seiner Familie auswandern musste. Herrn Goldblum

gelang es, das uralte Stammhaus des Rabbi Elias aufzufinden, woselbst

später ein Nachkomme desselben, der Hofjude Josel Levi, sein erstes

Geschäftshaus errichtet hat. Herr Goldblum schreibt gegenwärtig ein Buch

über die Geschichte des oben genannten Rabbi - seligen Andenkens -

und hat bereits einige Kapitel derselben in den hebräischen

Wochenschriften HaIwri und HaZifira veröffentlicht." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Januar 1894:

"Neustadt a. A. (nicht: H.) Dieser Tage hielt sich Herr Isidore

Goldblum, Copist an der Bibliothèque Nationale in Paris, dahier auf, um

in den Schriftstücken im hiesigen Rathause Forschungen anzustellen über

den berühmten ... Rabbi Elias Lewita, welcher hier am 8. Februar 1477

geboren und 1509 bei einer von der Regierung von Ansbach veranlassten

Vertreibung der Juden mit seiner Familie auswandern musste. Herrn Goldblum

gelang es, das uralte Stammhaus des Rabbi Elias aufzufinden, woselbst

später ein Nachkomme desselben, der Hofjude Josel Levi, sein erstes

Geschäftshaus errichtet hat. Herr Goldblum schreibt gegenwärtig ein Buch

über die Geschichte des oben genannten Rabbi - seligen Andenkens -

und hat bereits einige Kapitel derselben in den hebräischen

Wochenschriften HaIwri und HaZifira veröffentlicht." |

Beitrag von Rabbiner Dr. Abraham Schweizer in Horb und

"Eine hebräische Druckerei in Isny" bzw. über Elias Levita aus

Neustadt an der Aisch (1929)

Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Februar 1929:

Artikel in der "Gemeindezeitung für die Israelitischen Gemeinden

Württembergs" vom 1. Februar 1929:

Zum Lesen bitte Textabbildungen anklicken |

|

|

Fotos / Abbildungen

Das Kaufhaus Gollowitsch in

Isny

(Foto: Stadtarchiv Isny) |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| vgl. Angaben oben. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|