|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Kreis Marburg-Biedenkopf

Momberg (Stadt

Neustadt/Hessen, Kreis Marburg-Biedenkopf)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Momberg bestand eine jüdische

Gemeinde (Filialgemeinde zu Neustadt)

bis nach 1933. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 18. Jahrhunderts

zurück. 1690 gab es noch keine Juden am Ort. 1731 wird ein jüdische Einwohner

genannt, seit 1733 zwei (vermutlich mit Familien); 1747 werden insgesamt 13 jüdische Einwohner am Ort

gezählt (vermutlich in zwei oder drei Familien).

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner wie

folgt: 1801 49 jüdische Einwohner, 1861 49 (in neun Familien; 6,5 % von

insgesamt 753 Einwohnern), 1905 48. 1858 wurden als Gewerbebetriebe im

Besitz jüdischer Familien am Ort festgestellt: Spezereihandel und Metzgerei (1

Familie), Metzgerei, Tuch- und Nothandel (1 Familie), Nothandel (1 Familie).

An eigenen Einrichtungen in Momberg bestand seit Mitte des 19.

Jahrhunderts eine Synagoge (s.u.) sowie - zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts

- auch ein rituelles Bad (1825 im Haus von Michael Spier). Ansonsten wurden die

Einrichtungen in Neustadt mitbenutzt

(Schule,

rituelles Bad, Friedhof). Die

Gemeinde gehörte zum Rabbinatsbezirk Oberhessen mit Sitz in Marburg.

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gefreiter Isaak

Blumenfeld (geb. 24.9.1893 in Momberg, gef. 8.1.1915), Moritz Blumenfeld (geb.

16.3.1887, gef. 12.12.1914; vgl. zu den beiden Genannten den Bericht unten)

sowie Moritz Moses Blumenfeld (geb. 28.9.1887 in Momberg, gef. 21.6.1916).

Außerdem sind gefallen: Moritz Spier (geb. 25.10.1880 in Momberg, vor 1914 in

Einbeck wohnhaft, gef. 9.7.1917) und Jakob Weinstein (geb. 26.6.1878 in Momberg,

vor 1914 in Felsberg-Gensungen wohnhaft, gef. 23.9.1914) .

1925 wurden 34 jüdische Einwohner in Momberg gezählt (3,8 % von

insgesamt 895 Einwohnern). 1932 war S. Alexander aus Momberg 2. Vorsitzender

der jüdischen Gemeinde Neustadt.

1933 lebten noch 31 jüdische Personen (in sieben Familien) am Ort. In

den folgenden Jahren ist ein Teil von ihnen auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (12 Personen in die USA,

eine Familie nach Südafrika). Beim Novemberpogrom 1938 wurde die

Inneneinrichtung der Synagoge zerstört (s.u.). Die letzten elf jüdischen Personen wurden

1941/42 aus Momberg deportiert.

Von den in Momberg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Frieda Blumenfeld

(1911), Hugo Blumenfeld (1882), Ida S. Blumenfeld geb. Stern (1878),

Julius Blumenfeld (1885), Julius Blumenfeld (1910), Kurt Blumenfeld

(1921), Dina Heldenmuth geb. Blumenfeld (1871), Karoline Höxter geb.

Blumenfeld (1857), Fanny Katzenstein geb. Bickardt (1868), Ludwig Lion (1909),

Lina Nathan geb. Spier (1892). Franziska Oppenheim geb. Blumenfeld (1870),

Pauline Pohly geb. Reizkin (1914), Günter Rosenberg (1925), Karoline Sommer

geb. Spier (1874), Isaak Spier (1875), Johanna Spier geb. Rothschild (1878),

Manfred Spier (1925), Sida Spier geb. Blumenfeld (1896), Siegfried Spier (1887),

Nanny Stern geb. Blumenfeld (1878), Emma Wetterhahn geb. Blumenfeld

(1892).

Ruth Lion geb. Spier (geb. 1909 in Momberg) musste mit ihrem Ehemann Ludwig Lion

(geb. 1909) 1941 die Deportation in das Ghetto Riga antreten. Sie überlebte.

Auf dem Friedhof von Momberg ließ sie einen Gedenkstein für zehn

deportierte frühere jüdische Einwohner Mombergs aufstellen (oben kursiv

markiert).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Berichte aus dem jüdischen

Gemeindeleben

Das Kriegerehrenmal wird unter jüdischer Beteiligung

eingeweiht (1931)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. November 1931: "Momberg (Kreis

Kirchhain). Die stattgefundene Einweihung des Kriegerehrenmales stand im

Zeichen des konfessionellen Friedens, wie man ihn in dieser schweren Zeit

und bei der heutigen Verhetzung selten findet. Als erster Redner gab Herr

Kuratus Roßmann seiner Freude über das harmonische Zusammenleben

zwischen Juden und Christen in der Gemeinde Ausdruck. Als zweiter Redner

sprach Herr Rabbiner Dr. Cohn (Marburg).

Als letzter sprach Lehrer Blumenfeld gegen die antisemitische

Hetze. Die Worte der beiden jüdischen Redner, besonders aber die des

Herrn Rabbiner Dr. Cohn, wurden von der ganzen bei dieser Feier anwesenden

Bevölkerung mit großem Beifall

aufgenommen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 13. November 1931: "Momberg (Kreis

Kirchhain). Die stattgefundene Einweihung des Kriegerehrenmales stand im

Zeichen des konfessionellen Friedens, wie man ihn in dieser schweren Zeit

und bei der heutigen Verhetzung selten findet. Als erster Redner gab Herr

Kuratus Roßmann seiner Freude über das harmonische Zusammenleben

zwischen Juden und Christen in der Gemeinde Ausdruck. Als zweiter Redner

sprach Herr Rabbiner Dr. Cohn (Marburg).

Als letzter sprach Lehrer Blumenfeld gegen die antisemitische

Hetze. Die Worte der beiden jüdischen Redner, besonders aber die des

Herrn Rabbiner Dr. Cohn, wurden von der ganzen bei dieser Feier anwesenden

Bevölkerung mit großem Beifall

aufgenommen." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der Gemeinde

Goldene Hochzeit von Kaufmann Joseph Spier und Sara

geb. Stern (1904)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Mai 1904: "Momberg, Kreis Kirchhain, 16.

Mai (1904). Der Kaufmann Joseph Spier und dessen Ehefrau Sara

geb. Stern dahier, feierten heute in seltener körperlicher

Rüstigkeit und geistiger Frische das Fest ihrer goldenen Gochzeit. Herr Provinzialrabbiner

Dr. Munk aus Marburg hielt in der

Synagoge im Anschlusse an Psalm 92 und 129 eine wirkungsvolle Ansprache,

an deren Schluss er die von Seiner Majestät dem Könige gestiftete

Ehejubiläumsmedaille überreicht. Die weitere Feier fand im engsten

Familienkreise statt. Das Jubelpaar, welches 80 bzw. 76 Jahre alt ist,

erfreut sich in all seinen Bekanntenkreisen der größten Wertschätzung

und Beliebtheit." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Mai 1904: "Momberg, Kreis Kirchhain, 16.

Mai (1904). Der Kaufmann Joseph Spier und dessen Ehefrau Sara

geb. Stern dahier, feierten heute in seltener körperlicher

Rüstigkeit und geistiger Frische das Fest ihrer goldenen Gochzeit. Herr Provinzialrabbiner

Dr. Munk aus Marburg hielt in der

Synagoge im Anschlusse an Psalm 92 und 129 eine wirkungsvolle Ansprache,

an deren Schluss er die von Seiner Majestät dem Könige gestiftete

Ehejubiläumsmedaille überreicht. Die weitere Feier fand im engsten

Familienkreise statt. Das Jubelpaar, welches 80 bzw. 76 Jahre alt ist,

erfreut sich in all seinen Bekanntenkreisen der größten Wertschätzung

und Beliebtheit." |

Die beiden Söhne der Familie G. Blumenfeld sind im

Krieg gefallen (1915)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Januar

1915: "Momberg, Kreis Kirchhain. Von einem schweren Verlust

wurde die Familie G. Blumenfeld betroffen. Zwei hoffnungsvolle Söhne

erlitten beide den Heldentod fürs Vaterland. Beide haben sich durch

hervorragende Tapferkeit vor dem Feinde ausgezeichnet, der älteste hat

einen Schwerverwundeten unter größter Lebensgefahr aus dem furchtbarsten

Granatfeuer getragen. Der jüngste stand zuletzt als Lehrer in Petershagen

a. Weser. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 29. Januar

1915: "Momberg, Kreis Kirchhain. Von einem schweren Verlust

wurde die Familie G. Blumenfeld betroffen. Zwei hoffnungsvolle Söhne

erlitten beide den Heldentod fürs Vaterland. Beide haben sich durch

hervorragende Tapferkeit vor dem Feinde ausgezeichnet, der älteste hat

einen Schwerverwundeten unter größter Lebensgefahr aus dem furchtbarsten

Granatfeuer getragen. Der jüngste stand zuletzt als Lehrer in Petershagen

a. Weser.

Bei dem gestrigen Sabbatgottesdienst hielt Lehrer Wertheim aus Neustadt zu

Ehren der gefallenen Helden eine herrliche Ansprache, die auf alle

Zuhörer einen tiefen Eindruck ausübte." |

Der Viehhändler Abraham Blumenfeld wird vermisst und

tot aufgefunden (1931)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 4. September 1931: "Momberg. Seit dem 25.

August wird der Viehhändler Abraham Blumenfeld vermisst. Er war an

diesem Tage zum Viehmarkt nach Gießen gefahren und ist dann mit dem

Erlös von über 1000 Mark am gleichen Tage nach Frankfurt gefahren, um

dort weitere Geschäfte zu tätigen. Trotz polizeilicher Nachforschung

fehlt von hier aus jede Spur. Anscheinend ist Blumenfeld einem Verbrechen

zum Opfer gefallen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 4. September 1931: "Momberg. Seit dem 25.

August wird der Viehhändler Abraham Blumenfeld vermisst. Er war an

diesem Tage zum Viehmarkt nach Gießen gefahren und ist dann mit dem

Erlös von über 1000 Mark am gleichen Tage nach Frankfurt gefahren, um

dort weitere Geschäfte zu tätigen. Trotz polizeilicher Nachforschung

fehlt von hier aus jede Spur. Anscheinend ist Blumenfeld einem Verbrechen

zum Opfer gefallen." |

| |

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 11. September 1931: "Momberg. Wie wir

berichteten, wurde der Viehhändler A. Blumenfeld seit dem 25.

August, seit dem Viehmarkt in Gießen, vermisst. Die Polizeibehörde

Wiesbaden hat den Angehörigen Blumenfelds gemeldet, dass die Leiche aus

dem Rhein bei Schierstein geländet

worden ist. Ob ein Unfall oder ein Verbrechen vorliegt, müssen die

polizeilichen Ermittlungen ergeben. Freitod scheint nach den

wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen ausgeschlossen. Den

Angehörigen bringt man die größte Teilnahme

entgegen." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Kurhessen und

Waldeck" vom 11. September 1931: "Momberg. Wie wir

berichteten, wurde der Viehhändler A. Blumenfeld seit dem 25.

August, seit dem Viehmarkt in Gießen, vermisst. Die Polizeibehörde

Wiesbaden hat den Angehörigen Blumenfelds gemeldet, dass die Leiche aus

dem Rhein bei Schierstein geländet

worden ist. Ob ein Unfall oder ein Verbrechen vorliegt, müssen die

polizeilichen Ermittlungen ergeben. Freitod scheint nach den

wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnissen ausgeschlossen. Den

Angehörigen bringt man die größte Teilnahme

entgegen." |

Familiennachrichten (1934)

Mitteilungen

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934: "Momberg,

8. Oktober (1934). Herr Heinemann Blumenfeld hier feierte heute

seinen 80. Geburtstag und wird am 22. dieses Monats mit seiner Frau

Karoline geb. Katzenstein das Fest der Goldenen Hochzeit begehen. Alles

Gute bis 120 Jahre. Mitteilungen

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. Oktober 1934: "Momberg,

8. Oktober (1934). Herr Heinemann Blumenfeld hier feierte heute

seinen 80. Geburtstag und wird am 22. dieses Monats mit seiner Frau

Karoline geb. Katzenstein das Fest der Goldenen Hochzeit begehen. Alles

Gute bis 120 Jahre.

Momberg, 9. Oktober (1934). Frau Bertha Blumenfeld geb.

Alexander, begeht am 16. Oktober ihren 75. Geburtstag. Alles

Gute bis 120 Jahre." |

Anzeigen jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Werbung der Nudelfabrik Joseph Spier für

koschere Nudeln (1922)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. August 1922:

"Koscher - Nudeln - Koscher. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. August 1922:

"Koscher - Nudeln - Koscher.

Referenz Rabbiner Dr. Cohn Marburg. Spezialität Hausmacher-Eiernudeln.

Beste Bezugsquelle für Restaurations und Speiseanstalten.

Wiederverkäufer gesucht.

Nudelfabrik Joseph Spier, Momberg, Kreis Kirchhain." |

Rabbiner Dr. Cohn hat die Aufsicht

über die Mazzenfabrik Josef Spier in Momberg (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925:

"Zur gefälligen Kenntnisnahme! Meiner Aufsicht unterstehen auch in

diesem Jahre folgende Mazzosbäckereien: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. Februar 1925:

"Zur gefälligen Kenntnisnahme! Meiner Aufsicht unterstehen auch in

diesem Jahre folgende Mazzosbäckereien:

Firma Josef Spier in Momberg,

Firma Steinfeldt Witwe in Josbach,

Firma Hilker & Schmalz in Kassel (Letztere unter Mitaufsicht des Herrn

Landrabbiner Dr. Walter).

Provinzial-Rabbiner Dr. Cohn - Marburg." |

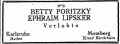

Verlobungsanzeige für Betty Poritzky und Ephraim Lipsker (1925)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1925: "Gott

sei gepriesen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Oktober 1925: "Gott

sei gepriesen.

Betty Poritzky - Ephraim Lipsker. Verlobte.

Karlsruhe Baden - Momberg Kreis Kirchhain". |

Sonstiges

Briefumschlag

von Joseph Spier

aus Momberg (1923)

(aus der Sammlung von

Peter Karl Müller, Kirchheim / Ries) |

|

|

|

Es handelt sich um einen an Dr. Willi Wertheim,

Rechtsanwalt in Marburg adressierten Briefumschlag, versandt von Joseph Spier aus Momberg am 9.1.1923.

Der Absender Joseph Spier besaß in Momberg eine Nudelfabrik (siehe oben

die Anzeige In der Zeitschrift "Der Israelit" vom 3. August 1922 und vom 26. Februar 1925).

Am 16. Mai feierten der Kaufmann Joseph Spier und seine Frau Sara geb. Stern

ihre Goldene Hochzeit (siehe Bericht oben). Die Familie Spier zählte zu den alt eingesessenen jüdischen Familien in Momberg. Bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts befand

sich im Haus von Michael Spier ein rituelles Bad (1825). Joseph Spier

ist am 8. April 1824 in Momberg geboren als Sohn des Michael Spier und seiner Frau

Sprinz geb. Spier. Er war verheiratet mit Sara (Sarchen) geb. Stern

aus Reichensachsen. Joseph Spier war Handelsmann, Seifensieder und Bäcker.

Er starb am 8. Juni 1914. Joseph Spier und seine Frau Sara liegen begraben auf dem jüdischen Friedhof in

Neustadt-Hessen.

Der Briefempfänger war Dr. Willi Wertheim, geboren am 28. Januar

1892 in Hatzbach als Sohn von Meier und Juliana Wertheim. Nach

einem unterbrochenem Studium wegen Kriegsteilnahme im Ersten Weltkrieg promovierte er anschließend im Studienfach Jura und

eröffnete 1919 seine erste Praxis als Rechtsanwalt, ab 1925 in Gemeinschaftspraxis mit Hermann Reis. Nach dem

Berufsverbot für Anwälte floh Willy Wertheim 1933 nach Frankreich. 1937

wurde ihm in Abwesenheit die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. Am 21. Februar 1943

wurde er ins Sammellager Drancy bei Paris eingeliefert. Am 4. März 1943

wurde er nach Lublin / Majdanek deportiert und ermordet.

Quellen: http://www.geschichtswerkstatt-marburg.de/projekte/werth.php

http://elisabethschule.de/de/schule/publikationen/experiment-sonderheft.html

http://www.lagis-hessen.de/de/subjects/gsrec/current/3/sn/juf?q=neustadt+joseph+spier

. |

Zur Geschichte der Synagoge

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts besuchten die Momberger Juden

die Synagoge in Neustadt. Eine eigene Synagoge in Momberg wurde erbaut, nachdem es

um 1850 in der Synagoge in Neustadt

zu eng wurde. Zunächst war 1857 in Neustadt auf

Grund von Plänen des Kirchhainer Landbaumeisters eine Erweiterung der Synagoge geplant,

jedoch wurde schließlich nur eine Reparatur vorgenommen, nachdem die in Momberg lebenden

jüdischen Familien eine eigene Synagoge erbauen und nicht mehr zu den

Gottesdiensten nach Neustadt kommen wollten. Am 19. April 1858 konnte der

Momberger Gemeindeälteste Blumenfeld dem Marburger Vorsteheramt mitteilen, der

Betsaal sei zur Abhaltung von Gottesdiensten soweit hergerichtet.

Bei der Momberger Synagoge handelt es sich um ein von drei Seiten freistehendes

Gebäude, unmittelbar neben einem Bauernhof, an dessen Wohnhaus angegliedert.

Nach der Überlieferung am Ort wurde eine ehemalige Scheune aus dem

Ebsdorfergrund abgebaut, nach Mombert gebracht und zu einer Synagoge umgebaut. Der Toraschrein war im Bereich des späteren Scheunentores (nach 1945). In der

Momberger Synagoge gab es 40 Plätze für Männer, 22 für Frauen. Die Decke der

Synagoge war teilweise mit einem Sternenhimmel bemalt.

Vermutlich wurde die Synagoge Anfang des 20. Jahrhunderts grundlegend umgebaut,

worauf einige Ungereimtheiten in der noch erhaltenen Inneneinrichtung und

Veränderungen in der Bemalung hinweisen.

Beim Novemberpogrom 1938 wurden die gesamte Inneneinrichtung und alle

Kultgegenstände restlos zerstört. Das gleichfalls beschädigte

Synagogengebäude wurde wenig später an einen Landwirt verkauft, der das

äußere Erscheinungsbild des Gebäudes stark veränderte und dieses danach als

Scheune verwendete. Später war das Gebäude Abstellraum (mindestens seit Anfang

der 1980er-Jahre).

Adresse/Standort der Synagoge: Burggasse

10 (früher: Haus

Nr. 58)

Fotos

(Quelle: Altaras 1988 S. 105; 2007 S. 70; Fotos von 1984

und 1999).

|

|

|

| Die ehemalige

Synagoge in Momberg; im Bereich des Scheunentores (rechts) befand sich

einst der Toraschrein. |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Wandbemalung über den

Toraschrein |

Deckenbemalung |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Teil eines Wandfrieses -

charakteristische Schablonenmalerei |

Rundbogenfenster im

Obergeschoss -

nur von innen zu sehen |

| |

|

|

| |

Aktuelle Fotos

werden noch erstellt; über Zusendungen freut sich der Webmaster der

"Alemannia Judaica"; Adresse siehe Eingangsseite. |

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Besuche von Gisela

Spier-Cohn aus Momberg - Schulbesuch in der Elisabethschule Marburg Lahn

(Quelle: Website

der Elisabethschule) |

Gisela Spier-Cohen wieder zu Besuch.

Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte auch dieses Jahr Gisela Spier-Cohen aus Momberg, heute wohnhaft in Toronto, die Elisabethschule und erzählte am Dienstag, 8. März 2005, vor den Schülern der Klasse 10a aus ihrem Leben. Gisela Spier-Cohen wieder zu Besuch.

Wie schon in den vergangenen Jahren besuchte auch dieses Jahr Gisela Spier-Cohen aus Momberg, heute wohnhaft in Toronto, die Elisabethschule und erzählte am Dienstag, 8. März 2005, vor den Schülern der Klasse 10a aus ihrem Leben.

Als Organisatoren danken Frau Kraatz und Frau Neumann der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Ernst-Ludwig-Chambré-Stiftung, die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben.

Bericht der Klasse 10a: Wir sprechen in Geschichte gerade über die Zeit von 1933 bis 1945. Deshalb luden wir Frau Spier-Cohen zu uns ein.

Geboren am 29.11.1929 in Momberg bei Neustadt erlebte sie als Tochter einer angesehenen jüdischen Familie die NS-Zeit. Erst durch die "Kristallnacht" wurde ihr bewusst, in welch schrecklicher Welt sie lebte. Für sie bedeutete das: Die

Mazzen-Fabrik ihres Vaters wurde zerstört, die örtliche Synagoge ausgeraubt. Sie selbst durfte ein Jahr nicht zur Schule gehen. Ab 1939 musste sie in der unbekannten Großstadt Frankfurt in eine jüdische Schule gehen, musste den Judenstern tragen und wurde auf der Straße beschimpft. 1942 wurde sie mit ihrem Bruder und ihren Eltern ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort bedrückte sie besonders, dass es ihren Eltern immer schlechter ging, weil sie zu wenig zu essen bekamen. Sie selbst lebte in einer Kindergruppe, musste aber in der Landwirtschaft arbeiten. Im Oktober 1944 wurde sie nach Auschwitz deportiert. Sie folgte freiwillig ihren Eltern, weil sie versprochen hatte, sich um sie zu kümmern. Durch die Trennung von ihren Eltern und deren sofortige Vergasung unmittelbar nach der Ankunft verlor sie ihren Lebenswillen. Sie selbst wurde in ein Arbeitslager verschleppt und musste in einer Maschinenfabrik in Sachsen schuften. Dort bekam sie zu wenig zu essen:

"Zu wenig zum Leben und zuviel zum Sterben". Als sie im Mai 1945 in Mauthausen befreit wurde, wog sie im Alter von 16 Jahren noch 45 Pfund.

Die Erzählung von Frau Spier Cohen war sehr eindrucksvoll, nur "Kälte und Hunger kann man mit Worten nicht wiedergeben". |

| |

| |

Hinweis:

Videokassetten - Zeitzeugen-Interviews auf DVD - Fritz Bauer Institut

- VIdeokasette zu Gisela Spier-Cohen: Gisela Spier-Cohen.

Erinnerungen an Jugend und Konzentrationslager

Gisela Spier-Cohen, geboren 1928 in Momberg (Hessen)

Interview: Gottfried Kößler, Kamera: Christof Heun

Schnitt: Bernd Zickert, Recherche: Regina Neumann

Copyright: © Gisela Spier-Cohen und Fritz Bauer Institut

Eine Produktion des Fritz Bauer Instituts in Zusammenarbeit mit dem ZMDI im HeLP, dem HeLP/Regionalstelle Marburg und dem Filmhaus Frankfurt

Frankfurt am Main 1999, VHS, 100 min (f), D

Das Video-Interview mit Gisela Spier-Cohen

liegt auch in einer für den Schulunterricht auf ca. 35 min gekürzten Fassung vor.

Bearbeitung: Klaus Heuer, Schnitt: Kristina Heun

Copyright: © Gisela Spier Cohen und Fritz Bauer Institut

Eine Produktion des Fritz Bauer Institut in Zusammenarbeit mit dem ZMDI im HeLP

Frankfurt am Main 1999/2001, VHS, 35 min (f), D. |

- Videokasette zu Ruth Lion:

Ruth Lion. Ein Leben zwischen Konzentrationslager und Dorfgemeinschaft.

Interview mit Ruth Lion aus Momberg, 1998

Ruth Lion, geboren 1909 in Momberg (Hessen), erzählt vom Zusammenleben in einem Dorf mit einer großen jüdischen Minderheit vor 1933, von der Erfahrung des Antisemitismus, der Deportation nach Riga und dem Überleben im Lager, von der Rückkehr in das Dorf und ihrem Leben dort von 1945 bis 2000.

Interview 1998

Interview: Monica Kingreen und Gottfried Kößler, Kamera: Christof Heun

Schnitt: Christina Heun, Bearbeitung: Klaus Heuer

Copyright: © Ruth Lion und Fritz Bauer Institut

Eine Produktion des Fritz Bauer Instituts in Zusammenarbeit mit dem ZMDI im HeLP

und dem HeLP/Regionalstelle Marburg

Frankfurt am Main 2013 (VHS 2000), DVD, 33 min, € 5,–. |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 124-126 (unter Neustadt) |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 105-106. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 90. |

| dies.: Neubearbeitung der beiden Bücher. 2007. S.

70.90. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirke Gießen und Kassel. 1995 S. 159-160. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 518 (im Anschluss an den Abschnitt zu Neustadt). |

| Barbara Händler-Lachmann / Ulrich Schütt:

"unbekannt verzogen" oder "weggemacht". Schicksale der

Juden im alten Landkreis Marburg 1933-1945. Marburg 1992. |

| Barbara Händler-Lachmann / Harald Händler

/Ulrich Schütt: 'Purim, Purim, ihr liebe Leut, wißt ihr was Purim

bedeut?' - Jüdisches Leben im Landkreis Marburg im 20. Jahrhundert. Marburg

1995. |

| Gisela Spier-Cohen: Weggerissen. Erinnerungen an

Theresienstadt. Jonas Verlag. 2005. ISBN

10-3894453567. |

|  Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im

ehemaligen Kreise Kirchhain. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der

jüdischen Familien im Ostteil des heutigen Landkreises Marburg-Biedenkopf

in Hessen. Hrsg.: Museum Amöneburg. 2006. Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im

ehemaligen Kreise Kirchhain. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der

jüdischen Familien im Ostteil des heutigen Landkreises Marburg-Biedenkopf

in Hessen. Hrsg.: Museum Amöneburg. 2006.

|

n.e.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|