|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht "Synagogen im Kreis Marburg-Biedenkopf"

Rauschenberg (Kreis

Marburg-Biedenkopf)

mit Betziesdorf (Stadt Kirchhain), Bürgeln und Schönstadt (Gemeinde Cölbe)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Rauschenberg bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17./18.

Jahrhunderts zurück, wenngleich erst im 19. Jahrhundert eine selbständige

jüdische Gemeinde entstand. 1604 gab es drei "Schutzjuden" in

der Stadt, 1660 16 jüdische Einwohner. Nach einer Verordnung von 1681

sollten nicht mehr als zwei jüdische Familien in der Stadt aufgenommen

werden. Im 18. Jahrhundert waren drei bis vier jüdische Familien in

Rauschenberg (1723 und 1744 je vier Familien mit ca. 14 Personen, 1776 drei).

In Betziesdorf wird erstmals 1736 ein

jüdischer Einwohner namens Zillio Kosinitz genannt; in Bürgeln

und Schönstadt sollen schon zuvor Juden

gelebt haben (vermutlich bereits nach dem Dreißigjährigen Krieg, um 1660).

1737/47 werden zwei jüdische Familien in Bürgeln erwähnt, eine (vermutlich

Jud Löber) mit vier Personen auf der adeligen Seite des Ortes, eine mit zwei

Personen (Frau und Sohn) auf der herrschaftlichen Seite. Jud Löber bewohnte

1737 das damalige Haus Nr. 59 am Ort, das später an Löw (Lieb) Lazarus kam,

bevor es 1844 Isaak Wertheim I übernahm. 1757 gab es einen Streit zwischen der

Metzgerzunft in Marburg mit den als Schlachter tätigen Jude Löw Lazarus in

Bürgeln und Moses Katz aus Betziesdorf, da diese angeblich ihr Fleisch zu

billig verkaufen würden.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie

folgt: 1810 jüdische Einwohner (1,3 % von insgesamt 1.178 Einwohnern),

1812 22, 1819 36 (3,0 % von 1.210), 1835 34, 1858 42, 1861 66 (4,4 % von 1.498),

1871 50 (3,9 % von 1.298), 1885 48 (4,0 % von 1.201), 1895 73 (6,7 % von 1.089),

1905 78 (7,5 % von 1.047). Zur Gemeinde gehörten bis um 1885 auch die in den

Orten Betziesdorf, Schönstadt und Bürgeln lebenden jüdischen

Einwohnern. In Bürgeln gab es 1856/57 vier "israelitische

Handelsleute".

An Einrichtungen bestanden eine Synagoge (s.u.), eine Religionsschule

(von 1873 bis 1925 eine Israelitische Elementarschule), ein rituelles Bad

und ein Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein

Religionslehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war.

Von 1839 an war Lehrer Aron Luß (Luhs) in der Gemeinde tätig (zuvor

Lehrer in Gemünden an der Wohra). Er konnte nach 37 Jahren

in Rauschenberg 1876 sein 50jähriges Dienstjubiläum feiern (siehe Bericht

unten). Von 1895 bis 1925 war Menko Schirling (geb. 1876, gest. 1936) jüdischer

Elementarlehrer in Rauschenberg. Nach Auflösung der Elementarschule wurde er

nach Hoof versetzt. Die Gemeinde gehörte zum Provinzialrabbinat Oberhessen mit

Sitz in Marburg.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Max Katten (geb.

12.8.1897 in Rauschenberg, vor 1914 in Geestemünde wohnhaft, gef.

30.9.1918).

Um 1924, als etwa 60 Personen zur jüdischen Gemeinde gehörten (5 %

von insgesamt etwa 1.200 Einwohnern), war Vorsteher der Gemeinde Isaac Plaut.

Als Lehrer war noch der bereits genannte Menko Schirling tätig. Er erteilte

fünf schulpflichtigen jüdischen Kindern den Unterricht. An jüdischen Vereinen

gab es die Wohltätigkeitsvereine Gemilus Chessed (beziehungsweise Chewro;

1924 unter Leitung von Michael Plaut mit 15 Mitglieder, 1932 unter Leitung von

Arthur Katten) und der Israelitische Frauenverein (1932 Vorsitzende Bertha

Stiefel). 1932 war Gemeindevorsteher Isaak Plaut II, Schriftführer war

Isidor Stiefel. Im Schuljahr 1931/32 erhielten drei Kinder aus der Gemeinde

Religionsunterricht.

Seit 1919 war mit Dr. Julius Oppenheimer ein jüdischer Arzt in Rauschenberg

tätig. Er war ein mit EK I und II ausgezeichneter Weltkriegsteilnehmer. In

Rauschenberg wurde er in den Stadtrat gewählt. Bereits 1926 starb er (in

Marburg beigesetzt).

1933 lebten noch acht jüdische Familien mit etwa 40 jüdische Personen

in der Stadt. In

den folgenden Jahren ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder auf Grund der Folgen des wirtschaftlichen Boykotts,

der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert (letzteres gelang 27

Personen). Sieben jüdische Einwohner wurden deportiert und ermordet: Isaak

Katz-Stiefel, Bertha Katz-Stiefel, Anna Katz-Stiefel, Moses Plaut, Regina Plaut,

Sally Stiefel und Ella Stiefel (unklar: Ella Stiefels Name findet sich weder

im Gedenkbuch noch bei Yad Vashem).

In Bürgeln lebten die Familie Wertheim (Viehhändler Isidor Wertheim und

Berta geb. Katz mit den Kindern Erich und Irmgard/Irma) sowie Familie Heß

(Albert Heß und Berta geb. Wertheim mit den Kindern Julius, Erna, Fritz und

Martin; die Eltern von Berta waren Jacob Wertheim und Nanny geb. Katz). Beide

Familien konnten in die USA emigrieren.

Von den in Rauschenberg geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Johanna

Bachenheimer (1888), Ilse Cohen geb. Schirling (1907), Lina Ehrenfeld geb. Plaut

(1881), Frieda Heching (1894), Hermann Heching (1897), Jettchl Josefine Hecht

geb. Plaut (1897), Bertha Kahn geb. Stiefel (1878), Isaak Katz

(1883), Anna Katz-Stiefel (1921), Bertha Katz-Stiefel geb. Isenberg (1890),

Berta Oppenheimer geb. Plaut (1879), Helene Pfälzer geb. Plaut (1896), Adolf

Plaut (1876), Moses Plaut (1863), Regina Plaut geb. Katten (1866), Johanna Schaumberg (1879), Agathe Schirling (1911)*,

Emma Simon geb. Bachenheimer (1891), Paula Steinfeld geb. Ketten (1890),

Anni Stiefel (1921), Sally Stiefel (1896), Lina Wechsler geb. Plaut

(1893).

(Anmerkung: Agathe Schirling steht auch auf der virtuellen Gedenktafel: http://www.joodsmonument.nl/person-519487-nl.html)

Aus Bürgeln sind umgekommen: Frieda Gunzenhäuser geb. Wertheim (1884),

Betty (Betti) Katz geb. Wertheim (1888), Jettchen Marx geb. Wertheim (1873),

Frieda (Friederike) Wertheim (1877).

Aus Betziesdorf sind umgekommen: Emilie (Emmy, Emmi, Emi) Braunsberg geb.

Stern (1892), Nanny (Nanni) Katten geb. Moses (1871), Herz Hugo Moses (1883),

Moses Stern (1860).

Aus Schönstadt sind umgekommen: Herrmann (Hermann) Heching (1883),

Hildegard Heching (1876), Hindel Julia (Julie, Giedel) Heching (1876), Joseph

(Josef) Heching (1881), Lina Heching (1873), Aron Metzger (1864).

1990 wurde an der Stadtmauer neben dem Eingang zum Friedhof in

Rauschenberg eine

allgemeine - ohne die jüdischen Opfer in besonderer Weise erwähnende -

Gedenktafel angebracht mit dem Text: "Zum Gedenken an alle Verfolgten,

Vertriebenen und Ermordeten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Zur

Mahnung für uns alle."

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

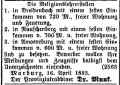

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet

1893

Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. April 1893: "Die

Religionslehrerstellen 1. in Breidenbach mit einem festen Einkommen

von 720 Mark, freier Wohnung und Feuerung, 2. in Rauschenberg mit einem

festen Einkommen von 700 Mark und freier Wohnung, 3. in Amöneburg

mit einem festen Einkommen von 600 Mark und freier Wohnung sind zu

besetzen. Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse baldigst dem

Unterzeichneten einsenden. Marburg, 16. April 1893. Der Provinzialrabbiner

Dr. Munk." Anzeige in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. April 1893: "Die

Religionslehrerstellen 1. in Breidenbach mit einem festen Einkommen

von 720 Mark, freier Wohnung und Feuerung, 2. in Rauschenberg mit einem

festen Einkommen von 700 Mark und freier Wohnung, 3. in Amöneburg

mit einem festen Einkommen von 600 Mark und freier Wohnung sind zu

besetzen. Bewerber wollen ihre Meldungen und Zeugnisse baldigst dem

Unterzeichneten einsenden. Marburg, 16. April 1893. Der Provinzialrabbiner

Dr. Munk." |

50jähriges Dienstjubiläum von Lehrer Aron Luß (Luhs, 1876)

Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1876: "Aus Hessen. Am

26. Juni (1876) feiert der israelitische Lehrer A. Luß zu Rauschenberg

sein 50jähriges Dienstjubiläum. Es verdient dieses seltene Fest umso

mehr in diesen Blättern erwähnt zu werden, als dasselbe von den

christlichen Lehrern der Stadt und der Klasse Rauschenberg veranstaltet

und in so herrlicher Weise ausgeführt wurde, dass es als ein erfreulicher

Beweis dafür, dass, trotz Dunkelmännern, in dem braven Bürgerstande

wahre Humanität enthalten ist und das religiöse Bekenntnis eine

Ausschließung in irgendwelcher Weise nicht rechtfertigt. Artikel in

der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. August 1876: "Aus Hessen. Am

26. Juni (1876) feiert der israelitische Lehrer A. Luß zu Rauschenberg

sein 50jähriges Dienstjubiläum. Es verdient dieses seltene Fest umso

mehr in diesen Blättern erwähnt zu werden, als dasselbe von den

christlichen Lehrern der Stadt und der Klasse Rauschenberg veranstaltet

und in so herrlicher Weise ausgeführt wurde, dass es als ein erfreulicher

Beweis dafür, dass, trotz Dunkelmännern, in dem braven Bürgerstande

wahre Humanität enthalten ist und das religiöse Bekenntnis eine

Ausschließung in irgendwelcher Weise nicht rechtfertigt.

Am Vorabend brachte der städtische Gesangverein ein Fackelständchen,

wobei der Rektor Mans die Verdienste des Jubilars, der nun seit 37 Jahren

in der Stadt Rauschenberg die israelitische Schuljugend in treuester Weise

und aufopferndster Weise geleitet habe, gebührend hervorhob. Am Morgen

des Festtages erschienen aus allen Gesellschaftskreisen der Stadt

Gratulanten, welche neben den herzlichsten Glückwünschen größere und

kleinere Geschenke überreichten. Gegen 10 Uhr kam der würdige

Metropolitan Ruez in Begleitung des würdigen Stadtpfarrers und Bürgermeisters

und beglückwünschten den Jubilar in besonders feierlicher und

entsprechender Weise, in welcher er besonders hervorhob, dass dieses Fest

als eine Gnade Gottes betrachtet werden müsse, indem der Jubilar im

verflossenen Winter von einer sehr hartnäckigen Krankheit heimgesucht

gewesen, der Allmächtige ihn jedoch wieder genesen hat lassen, damit er

diesen Ehrentag zur Freude aller Bekannten feiern könne.

Inzwischen hatten sich der größte Teil der israelitischen Lehrer der

ehemaligen Provinz Oberhessen eingefunden und wurde auf Veranlassung des

Lehrers Lissard zu Amöneburg ein Gottesdienst abgehalten, wobei seitens

des genannten Herrn in Anlehnung an die Worte des Wochenabschnittes 4.

Mose 18,29 die Verdiente des Jubilars gefeiert wurden. Von den zwei ältesten

Lehrern wurde der Jubilar nach hause geführt und bald erschien der Königliche

Landrat aus Kirchhain und beglückwünschte im Namen der vorgesetzten

Schulbehörde. Der Herr Landrat führte dann den Jubilar in den Saal der Mädchen |

schule,

der mit Blumenkränken geschmückt war, und woselbst sich an 30

christliche Lehrer und andere Festteilnehmer gesammelt hatten. schule,

der mit Blumenkränken geschmückt war, und woselbst sich an 30

christliche Lehrer und andere Festteilnehmer gesammelt hatten.

Herr Landrat Rohde beglückwünschte nochmals und erteilte nun dem ältesten

Lehrer der Stadt, Herrn Konrektor Imsen das Wort zur Festrede. In

schwungvoller Weise erwähnte dieser die Verdienste des Jubilars um

Gemeinde und Schule. Besonders hob er hervor, wie Jubilar, obgleich in

sehr beschränkten Vermögensverhältnissen, sich armer Kinder angenommen

und zu würdigen Gliedern der Gesellschaft erzogen habe. Einen speziellen

Fall wollte er nicht vergessen. Der Jubilar habe einen verwahrlosten

fremden Knaben, der von Christen und Juden gemieden wurde, zu sich

genommen und in Gemeinschaft mit seiner würdigen Gattin derart erzogen,

dass derselbe schon seit Jahren als Lehrer tätig sei. Diese einzige Tat

bezeichnete Redner als eine solche, die allein die heutige Auszeichnung

und Anerkennung verdiene. Namens der versammelten Lehrer überreichte

Redner einen prachtvollen Ruhesessel als Geschenk.

Die sehr kleine, aus nur 8 Familien bestehende israelitische Gemeinde überreichte

einen schönen silbernen Pokal mit Inschrift, die Filialgemeinde

Betzesdorf 3 silberne Löffel, und die Gemeinde Gemünden, woselbst

Jubilar früher 13 Jahre tätig gewesen, ließ durch Lehrer Spier von da

ein Wertlos überreichen mit dem Wunsche, dass dasselbe sich durch einen

Gewinn tausendfach vermehren möge. Von Privatleuten, früheren Schülern

und sonstigen Freunden wurden vielerlei, teil sehr wertvolle Geschenke in

Silber, mehrere Kisten mit Wein und dergleichen überbracht.

Ein gemeinschaftliches Mahl, woran über 50 Personen teilnahmen,

vereinigte die Festgenossen bis zum Abend und wurden viele Toaste auf

seine Majestät den Kaiser, den Jubilar, hohe Behörden und die

Veranstalter des Festes ausgebracht. Möge dem Jubilar ein recht freudiger

Lebensabend beschieden sein und er die Früchte seines Wirkens zu

herrlicher Saat reifen sehen. L." |

Über den Lehrer Menko Schirling (1876-1936; Lehrer in

Rauschenberg von 1896-1925)

Silberne Hochzeit von Lehrer Menko Schirling und seiner

Frau Frieda geb. Stern (1931)

Anmerkung: Menko Schirling ist am 21. April 1876 als Sohn von Victor (Meier)

Schirling und seiner Frau Jettchen geb. Spier in Merzhausen

geboren (Personalkarte).

Er legte 1896 am Israelitischen Lehrerseminar Kassel die erste Lehrerprüfung

ab, 1900 ebd. die zweite Lehrerprüfung. Seine Frau war Frieda geb. Stern (geb.

1881 in Niederurff, umgekommen 1942 im

Ghetto Minsk). Die Kinder Ilse (Irma) Schirling (geb. 1907 in Rauschenberg,

später verh. Cohen, wohnhaft in Oldenburg, Rüstringen und Wilhelmshaven) und

Agathe Schirling (geb. 1911 in Rauschenberg,

wohnhaft in Aurich und Hoof, nach 1934 in den Niederlanden) wurden beide nach

der Deportation ermordet. Menko Schirling, der von 1896 bis 1925 in Rauschenberg

als Religionslehrer tätig war, wechselt danach nach Hoof.

Im Ersten Weltkrieg übernahm Schirling zeitweise den Unterricht aller

Rauschenberger Kinder in der Unterklasse an Stelle des zum Kriegsdienst

eingezogenen Lehrer Gräber. 1921 hat er in Rauschenberg sein 25-jähriges

Jubiläum als Lehrer am Ort feiern können. Er starb 1936.

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen

und Waldeck"

vom 27. Februar 1931: "Hoof. Am 7. März dieses Jahres

begeht Herr Lehrer Schirling und seine Frau, Frieda geb. Stern, das

Fest der Silbernen Hochzeit. Wir wollen bei dieser Gelegenheit nicht

unerwähnt lassen, welch großer Beliebtheit in wenigen Jahren ihres

Hierseins sich Familie Schirling erfreut, nicht nur in jüdischen Kreisen,

sondern auch bei Nichtjuden der hiesigen Gemeinde. Herr Schirling ist

stets bestrebt, für das Wohl der Gemeinde zu sorgen. Er hat es sich

angelegen sein lassen, das religiöse Leben unserer Gemeinde zu fördern.

Stets hat er für alle Arten der Wohltätigkeit eine offene Hand. Möge

der Familie noch weiter lange Jahre alles Gute beschieden

sein." Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung" für Kassel, Kurhessen

und Waldeck"

vom 27. Februar 1931: "Hoof. Am 7. März dieses Jahres

begeht Herr Lehrer Schirling und seine Frau, Frieda geb. Stern, das

Fest der Silbernen Hochzeit. Wir wollen bei dieser Gelegenheit nicht

unerwähnt lassen, welch großer Beliebtheit in wenigen Jahren ihres

Hierseins sich Familie Schirling erfreut, nicht nur in jüdischen Kreisen,

sondern auch bei Nichtjuden der hiesigen Gemeinde. Herr Schirling ist

stets bestrebt, für das Wohl der Gemeinde zu sorgen. Er hat es sich

angelegen sein lassen, das religiöse Leben unserer Gemeinde zu fördern.

Stets hat er für alle Arten der Wohltätigkeit eine offene Hand. Möge

der Familie noch weiter lange Jahre alles Gute beschieden

sein." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Betraum in einem der jüdischen Häuser

vorhanden. Eine Synagoge wurde Mitte des 19. Jahrhunderts (um 1858) erbaut. 1910

war ein Synagogenneubau bzw. zumindest ein -umbau geplant. Eine Kollekte wurde

dazu bereits in Oberhessen durchgeführt. Die Synagoge ist damals renoviert worden.

Über Vorgänge beim Novemberpogrom 1938

ist nichts bekannt. Ende 1938 wurde das Synagogengebäude mit dem Grundstück

von der jüdischen Gemeinde - vertreten durch den Handelsmann Seligmann

Bachenheimer und den Händler Isaak Stiefel - an einen nichtjüdischen

Privatmann für RM 400 verkauft. Der Verkauf wurde durch den Kasseler

Regierungspräsidenten genehmigt. Der Kaufpreis sollte an die jüdische

Bezirksgemeinde in Marburg zur Verwendung für jüdische Wohlfahrtszwecke und

Förderung der Auswanderung der Juden zu zahlen sein. Am Ende des Krieges waren

in der Synagoge französische Kriegsgefangene untergebracht.

Nach 1945 wohnte von Ende 1945 bis Ende 1953 eine Flüchtlingsfamilie im

Synagogengebäude. Schon damals erinnerte nichts mehr im Inneren an die

frühere Synagoge. 1953 kam das Gebäude und das Grundstück an die Hessische

Treuhandverwaltung. Von dieser wurde es zum Preis von DM 1900 an einen

örtlichen Landwirt verkauft, der das Gebäude Ende 1953 abreißen ließ. Ende

1972 wurden auf dem Grundstück drei Garagen errichtet, die noch vorhandenen

Kellerräume des Synagogengebäudes mussten wegen "Baufälligkeit"

1988 verfüllt werden. Eine Gedenk- oder Hinweistafel ist am Standort der

früheren Synagoge nicht

vorhanden.

Adresse/Standort der Synagoge: Rosengasse

Fotos

(Neuere Fotos des Synagogengrundstückes von der Rosengasse: Hahn, Aufnahmedatum 25.3.2008)

Die Synagoge um

1930

(Quelle Universität Kassel, Bibliographische

Daten) |

|

| |

Das Gebäude der Synagoge ist das

zweite Gebäude von links (Giebel zur Straße, an der Stelle heute

Garagen, siehe Foto unten rechts)

(frdl. Hinweis von Willi Wolf, Rauschenberg; das Foto ist auch

publiziert in der "Gassenschrift", s.Lit.)

|

| |

|

|

Das Synagogengrundstück

im

März 2008 |

|

|

| |

Die Synagoge stand

auf dem Grundstück mit den heutigen drei Garagen |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit vor

Ort - einzelne Berichte

|

Januar 2016:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Bürgeln geplant

|

Artikel

von Götz Schaub in der "Oberhessischen Presse" vom 29. Januar

2016:

"Gegen das Vergessen. Paten für 13 Stolpersteine gesucht

Auch mehr als 70 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges kommen noch

traurige Nachrichten ans Tageslicht: Nicht alle jüdischen Mitbürger aus

Bürgeln entkamen dem Nazi-Regime.

Anlässlich eines neuen Sammelbandes, der sich mit Deportationen von Juden

aus dem heutigen Landkreis Marburg-Biedenkopf während der Zeit der Nazis in

Deutschland beschäftigt, hat Hans Junker aus Bürgeln die Schicksale

jüdischer Einwohner von Bürgeln näher untersucht. Dabei stieß er auf eine

traurige Neuigkeit: 'Bisher dachte man in Bürgeln, dass alle Mitbürger

jüdischen Glaubens es geschafft haben, sich durch rechtzeitige Flucht ins

Ausland den Nazis zu entziehen.' Das ist aber nicht der Fall. Vier Frauen,

die in Bürgeln lebten oder von dort stammten, wurden 1942 nach

Theresienstadt deportiert. Drei von ihnen, Frieda Wertheim (Jahrgang 1877),

Frieda Gunzenhäuser (1884) und Jettchen Marx (1873) wurden im selben Jahr im

Vernichtungslager Treblinka ermordet. Betty Katz (1888) wurde im damals von

Nazis besetzten Polen ermordet. In erster Linie ihrer soll nun in Bürgeln in

Form von 'Stolpersteinen' gedacht werden. Darüber hinaus soll aber auch

jener jüdischen Mitbürger mit eigenen Stolpersteinen gedacht werden, denen

die Flucht aus Nazi-Deutschland gelungen war. Einer von diesen war Isidor

Wertheim, der in der Ohmtalstraße mit seiner Familie lebte und es nach den

Worten von Hans Junker nicht wirklich glauben konnte in ernsthafter Gefahr

zu schweben. War er doch im Ersten Weltkrieg Soldat gewesen und hatte für

seine Tapferkeit an der Ostfront in Russland das Eiserne Kreuz verliehen

bekommen. Auch Albert Hess, der in der gleichen Straße in unmittelbarer

Nachbarschaft lebte, kämpfte im Ersten Weltkrieg und hatte dabei ein Bein

eingebüßt.

Soldaten-Vita schützte nicht vor Verfolgung. 'Isidor Wertheim musste

die Erfahrung machen, dass er keineswegs sicher war. Nach der Pogromnacht

1938 wurde er in das KZ Buchenwald verschleppt und dort schwer misshandelt.'

Er hatte dann das Glück, mit Frau und Kind nach England fliehen zu können.

Erich Wertheim, Jahrgang 1922 floh in die USA, wie auch Hess mit Ehefrau

Berta und den Kindern Martin, Erna und Fritz. Allein schon die deutschen

Namen der Kinder zeigen auf, dass die Bürgelner Juden sich hier sehr

heimisch fühlten, Teil der Dorfgesellschaft waren. Irmgard, die Tochter von

Isidor und Berta Wertheim, lebt heute auch in den USA, und zwar in

Baltimore. 'Sie kann sich noch an Vorgänge in Bürgeln aus ihrer Kindheit

erinnern', sagt Junker. So wurden vor den Häusern der jüdischen Mitbürger

anitjüdische Parolen geschrien oder Lieder angestimmt. Sehr gut, so Junker,

kann sie sich noch an das Lied 'Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann

geht's nochmal so gut' erinnern und an die furchtbare Angst, die sie als

damalig Elfjährige gehabt hatte.

Ortsbeirat unterstützt das Projekt in Bürgeln. Den ermordeten und

geflohenen damaligen Mitbürgern möchten die Bürgelner am 3. Mai

Stolpersteine widmen, die dann von Gunter Demnig verlegt werden, dessen

Projekt 'Stolpersteine' in ganz Deutschland und auch im Ausland bekannt ist.

Verlegt werden sollen sie vor den Häusern, in denen sie damals wohnten. Der

Ortsbeirat unterstützt diese Idee ausdrücklich, sagt Ortsvorsteher Jörg

Block. Auch Cölbes Bürgermeister Volker Carle findet die Idee

unterstützenswert. 'Gerade in der Zeit, in der wir immer weniger auf

Zeitzeugen zurückgreifen können, ist es wichtig, dass wir uns erinnern, was

hier während der NS-Zeit passiert ist', so Carle. Stolpersteine seien eine

gute Sache, die Erinnerung an die Schicksale jener Menschen lebendig zu

halten. Junker setzt nun darauf, dass sich für die Finanzierung der

Stolpersteine noch Paten finden. Die Kosten für den Stolperstein von Isidor

Wertheim übernimmt bereits der Gesangverein Bürgeln.

Wer eine Spende geben möchte, kann sich bei Hans Junker unter Telefon

06427/2249 oder per Mail unter

junker.hans@gmx.de melden."

Link zum Artikel |

| |

|

Mai 2016:

Verlegung von "Stolpersteinen" in

Bürgeln |

Artikel von Götz Schaub in der

"Oberhessischen Presse" vom 4. Mai 2016: "13 Stolpersteine gegen das

Vergessen. Über Spenden finanziert wurden gestern in Bürgeln bei

strömenden Regen vom bekannten Kölner Bildhauer Gunter Demnig Stolpersteine

verlegt, die an die Schicksale jüdischer Mitbürger erinnern sollen.

Bürgeln. Es waren Menschen wie du und ich. Einheimische, in diesem Fall

Bürgelner. Deutsche. Deutsche jüdischen Glaubens. Letzteres wurde ihnen, für

sie selbst wohl völlig überraschend, in ihrer eigenen Heimat nach der

Machtergreifung der Nazis zum mitunter tödlichen Verhängnis. Plötzlich war

das bekannte, geliebte Leben ausgelöscht. Mitmenschlichkeit wurde von Angst,

aber möglicherweise auch von neuen Überzeugungen, ausgeschaltet. 'Ich kann

heute aus einer geschützten Position heraus nicht sagen, man hätte dagegen

aufstehen müssen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich damals

gelebt und gesehen hätte, was die anderen tun, immer mit dem Bewusstsein

selbst Opfer zu werden, weil man Juden geholfen hat', sagte Cölbes

Bürgermeister Volker Carle ganz ehrlich heraus.

Zeichen gegen das Vergessen setzen. Doch mit dem Wissen von heute

sollte klar sein, dass sich so etwas nie mehr wiederholen dürfe, so Carle

weiter. Deshalb gelte es, Zeichen zu setzen gegen das Vergessen jener

Schicksale von Menschen, die einst Nachbarn und Freunde waren, fester

Bestandteil einer Dorfgemeinschaft, sagte zudem Bürgelns Ortsvorsteher Jörg

Block entschieden. Er kündigte an, dass auch im Bürgerhaus eine Gedenktafel

aufgestellt wird, die mehr Informationen zu den einst in Bürgeln heimischen

jüdischen Familien transportieren soll. Carle und Block dankten Hans Junker,

der die Geschichte jüdischer Familien aus Bürgeln aufgearbeitet hat und

schließlich auch die Idee für die Stolpersteine entwickelte. Die Gemeinde

Cölbe, das Parlament und – ganz wichtig – der Ortsbeirat von Bürgeln

sicherten ihm dabei jegliche Unterstützung zu.

Gunter Demnig bringt 13 Stolpersteine mit. Und so war gestern der

Tag, an dem den jüdischen Mitbürgern, die vor den Nazis geflohen oder gar

getötet wurden, ein ganz besonderes Denkmal gesetzt wurde. Insgesamt 13

Stolpersteine vor den drei Häusern, in denen sie lebten. Die jetzigen

Bewohner der Häuser zeigten sich ebenfalls mit der Aktion einverstanden. Und

so verrichtete der Künstler Gunter Demnig einmal mehr im Landkreis

Marburg-Biedenkopf, aber zum ersten Mal in Bürgeln sein Werk und baute

gestern Vormittag die Stolpersteine ohne Verzögerung, also bei strömenden

Regen im Gehweg ein. Und die Bürger, die gekommen waren, harrten ob des

Regens aus und ließen sich auch tropfnass von Hans Junker und Ernst Fehler

Einblicke in das Leben der jüdischen Familien aus Bürgeln geben. Es war

nicht so, dass sie niemand mehr gekannt hätte. Unter den Gästen war

beispielsweise Anna Busch, eine gute Freundin von Irmgard Wertheim, die 1939

mit ihren Eltern nach England floh und heute in Baltimore in den USA lebt.

Anna Busch und Irmgard Wertheim stehen freundschaftlich in Kontakt, sahen

sich mehrfach wieder, etwa als Irmgard Wertheim zwischen 1988 und 1998

dreimal Bürgeln besuchte. Irmgard Wertheim sendete per Brief Grüße, die

verlesen wurden. Neben Spendern und Paten der Stolpersteine waren auch Dekan

Hermann Köhler, Pfarrer Dr. Alexander Prieur und Pfarrerin Berit Hartmann

sowie Amnon Orbach, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Marburg, anwesend.

Letzterer betete in Gedenken den Kaddisch, das jüdische Totengebet.

Gedenken an die Familien Wertheim und Hess. Die Stolpersteine

erinnern vor der Marburger Landstraße 34 an Frieda Wertheim, Jahrgang 1877,

die 1942 in Treblinka ermordet wurde. Vor der Ohmtalstraße 3 an Betty

Wertheim, die 1942 in Polen ermordet wurde, Frieda Wertheim, Jahrgang 1884,

die 1942 in Treblinka ermordet wurde, sowie an Irmgard, Isidor und Berta

Wertheim, die nach England flohen, und Erich Wertheim, der in die USA floh.

Vor der Ohmtalstraße 7 liegen Steine für Albert, Erna, Fritz, Berta und

Martin Hess, die in die USA flohen, sowie für Jettchen Wertheim, die 1942 in

Treblinka von den Nazis ermordet wurde."

Link zum Artikel |

Links und Literatur

Links:

Quellen:

| Hinweis

auf online einsehbare Familienregister der jüdischen Gemeinde

Rauschenberg |

In der Website des Hessischen Hauptstaatsarchivs

(innerhalb Arcinsys Hessen) sind die erhaltenen Familienregister aus

hessischen jüdischen Gemeinden einsehbar:

Link zur Übersicht (nach Ortsalphabet) https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/llist?nodeid=g186590&page=1&reload=true&sorting=41

Zu Rauschenberg sind vorhanden (auf der jeweiligen Unterseite zur

Einsichtnahme weiter über "Digitalisate anzeigen"):

HHStAW 365,693 Geburtsregister der Juden von

Rauschenberg 1770 - 1876; enthält auch Angaben zu Personen

aus Betziesdorf, Bürgeln und Schönstadt https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v3732267

HHStAW 365,695 Trauregister der Juden von Rauschenberg

1827 - 1877; enthält auch Angaben zu Personen aus Betziesdorf, Bürgeln

und Schönstadt; https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v3926572

HHStAW 365,699 Trauregister der Juden von Rauschenberg

1827 - 1922; enthält auch Angaben zu Personen aus Betziesdorf, Bürgeln

und Schönstadt; darin auch eine Spendenliste über die Einzahlung an die

Gemeindemitglieder in den Fonds zum Bau einer Synagoge zu Rauschenberg

1910-1922 https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v290085

HHStAW 365,697 Sterberegister der Juden von Rauschenberg 1828

- 1877; enthält auch Angaben zu Personen aus Betziesdorf, Bürgeln und

Schönstadt https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v5493930

HHStAW 365,698 Sterberegister der Juden von Rauschenberg

1828 - 1914, enthält auch Angaben zu Personen aus Betziesdorf, Bürgeln

und Schönstadt; enthält auch eine Notiz zum Tod des jüdischen Arztes

Dr. Julius Oppenheim aus Marburg, Stadtrat in Rauschenberg und Ritter des

eisernen Kreuzes erster und zweiter Klasse 1926; Hinweise zum Wegzug

jüdischer Familien aus der Gemeinde Rauschenberg, 1923 - 1935; enthält

auch Dokumente zur Versetzung von Lehrer Schirling, der 30 Jahre in

Raschenberg tätig war, nach Hoof, um 1925 https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v4449189

HHStAW 365,694 Geburtsregister der Juden von

Rauschenberg 1862 - 1876, enthält auch Angaben zu Personen aus

Betziesdorf, Bürgeln und Schönstadt https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v3553837

HHStAW 365,696 Sterberegister der Juden von Rauschenberg

1864 - 1874, enthält auch Angaben zu Personen aus Betziesdorf, Bürgeln

und Schönstadt https://arcinsys.hessen.de/arcinsys/detailAction?detailid=v1900009

|

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. II S. 208-209. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 106. |

| dies.: Das jüdische Rituelle Tauchbad und: Synagogen in

Hessen. Was geschah seit 1945 Teil II. 1994. S. 90 (keine weiteren

Informationen). |

| Barbara Händler-Lachmann / Ulrich Schütt:

"unbekannt verzogen" oder "weggemacht". Schicksale der

Juden im alten Landkreis Marburg 1933-1945. Marburg 1992. |

| Barbara Händler-Lachmann / Harald Händler

/Ulrich Schütt: 'Purim, Purim, ihr liebe Leut, wißt ihr was Purim

bedeut?' - Jüdisches Leben im Landkreis Marburg im 20. Jahrhundert. Marburg

1995. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen I Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 160. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) S. 573. |

|  Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im

ehemaligen Kreise Kirchhain. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der

jüdischen Familien im Ostteil des heutigen Landkreises Marburg-Biedenkopf

in Hessen. Hrsg.: Museum Amöneburg. 2006. Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im

ehemaligen Kreise Kirchhain. Beiträge zur Geschichte und Genealogie der

jüdischen Familien im Ostteil des heutigen Landkreises Marburg-Biedenkopf

in Hessen. Hrsg.: Museum Amöneburg. 2006. |

| Gassenschrift: Straßen, Häuser und Menschen in der

Kernstadt. Band 2 von Rauschenberger Stadtschriften zur Geschichte und

Kultur. 70 S. Rauschenberg 2014 (hrsg. von der Rauschenberger

Geschichtswerkstatt; Verkehrsbüro der Stadt Rauschenberg). Presseartikel. |

| Heinrich Heimrich: Bürgeln - ein historisches

Ohmtaldorf. Chronik in Karten, Bildern und Schriften. Online eingestellt

in: www.buergeln.de/unser-dorf/chronik-heimrich.html

Der Abschnitt Jüdische

Mitbewohner aus Bürgeln aus der genannten Chronik ist auch eingestellt

als pdf-Datei. |

| Willi Wolf: "Jüdische Bürger" in

Rauschenberg - Rückblicke bis 1900. In: Rauschenberger Stadtschriften zur

Geschichte und Kultur Bd. 3. Hrsg. vom Magistrat der Stadt Rauschenberg.

Geschichtswerkstatt des Arbeitskreises "Wir alle in Rauschenberg"

Rauschenberg 2017. Online

zugänglich (als pdf-Datei eingestellt). |

|

Beitrag

über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing

the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut Beitrag

über die Familie Plaut: Elisabeth S. Plaut: The Plaut Family. Tracing

the Legacy. Edited by Jonathan V. Plaut

When Elizabeth S. Plaut began tracing her husband’s family roots forty

years ago, she had no idea how this undertaking would change her life and

turn her into a serious genealogist. A trained researcher, she corresponded

with hundreds of people around the world to glean information about the

various branches of the family; scoured cemetery files, archives, and other

available sources; and maintained copious files brimming over with her notes

and charts. Beginning with her quest to find the roots of her husband’s

branch of the family from Willingshausen, Germany -many years before

genealogy became popular - Elizabeth Plaut discovered families in dozens of

small villages in Germany. She tracked the relationships between more than

11,000 people and separated the branches according to the many cities where

the families originated. Impressive in its scope and in Elizabeth Plaut’s

meticulous commitment to detail, The Plaut Family: Tracing the Legacy will

be of immense value to all those interested in knowing more about their

roots. 7" x 10" 420 pp. softcover $45.00. Vgl.

http://www.avotaynu.com/books/Plaut.htm.

Family Trees Organized by German Town of Ancestry: Bodenteich, Bovenden,

Falkenberg, Frankershausen, Frielendorf, Geisa, Gudensberg, Guxhagen,

Melsungen, Obervorschuetz, Ottrau, Rauschenberg, Reichensachsen,

Rotenburg, Schmalkalden, Wehrda, Willingshausen.

|

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Rauschenberg

Hesse-Nassau. Established around 1810, the community opened a synagogue in 1858,

and numbered 78 (7 % of the total) in 1905. It was affiliated with the Marburg

rabbinate. Of the 31 Jews living there in 1933, 22 emigrated to the United

States.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|