|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Hessen"

Zur Übersicht

"Synagogen im Vogelsbergkreis"

Storndorf

(Gemeinde Schwalmtal, Vogelsbergkreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Storndorf bestand eine jüdische

Gemeinde bis 1938/39. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 16./17.

Jahrhunderts zurück. Erstmals wird Ende des 17. Jahrhunderts ein jüdischer

Ortsbewohner genannt ("der dick Judt von Storndof"). Auch in der Zeit

des Dreißigjährigen Krieges waren jüdische Familien am Ort. 1659

lebten in elf Häusern jüdische Familien. 1681-82 wurden etwa 50

jüdische Einwohner in 13 Häusern genannt. In beiden Hälften des Ortes (obere

Hälfte der Herren von Seebach und untere Hälfte des Junkern von Stornberg)

lebten jüdische Familien. Die Storndorfer Juden lebten in sehr armseligen

Verhältnissen: 1713 hieß es, dass nur einer der jüdischen Haushaltsvorstände

erwerbsfähig sei, alle anderen der damals elf Familien waren arm. Mitte des 18. Jahrhunderts bildete sich eine organisierte

jüdische Gemeinde. Als erster Vorsteher wird "Joseph" genannt. 1770

ist mit Aron Joseph für die inzwischen 13 jüdischen Familien erstmals ein "Judenschulmeister" am Ort. Zeitweise

hatten die Juden beider Ortshälften unterschiedliche Vorsteher (1802 Hirsch Katz

und Meyer Abraham). Als 1809 die jüdischen Familien feste Namen wählen

mussten, ergaben sich vor allem die Familiennamen Weinberg, Katz, Freund,

Höchster, Schwalm, Nußbaum, Stein, Strauß, Stern, Adler. Anfang des 19.

Jahrhunderts war der wichtigste Mann der jüdischen Gemeinde Kalme Kaufmann

("Judenkastenmeister" genannt).

Im 19. Jahrhundert stieg die Zahl der jüdischen Einwohner weiter an:

1822: 123 Personen (1828-30: 139, 1839: 158, 1846: 173) auf die Höchstzahl

von 188 Personen im Jahr 1870 (20,2 % von insgesamt 931 Einwohnern). Danach

ging die Zahl durch Aus- und Abwanderung langsam zurück: 1900-1905: 92

jüdische Einwohner, 1910 59. Von den etwa 20 jüdischen Familien sind um 1889

neun nach Lauterbach gezogen. Von besonderer Bedeutung für die wirtschaftliche

Entwicklung war in der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Salomon Strauß I.

Er hatte 1869 das obere Hofgut gekauft.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine Schule,

ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter tätig war. Von 1865 bis 1897 war als Lehrer

und Kantor in Storndorf Jakob

Stern tätig. 1897 konnte er nach 32 Jahren Tätigkeit in Storndorf hier sein

50-jähriges Dienstjubiläum feiern

(siehe Bericht unten). Später werden als Lehrer genannt: Ludwig Steinhauer (um

1920) und Markus Stein (um 1925). Die Gemeinde gehörte dem orthodoxen

Provinzialrabbinat Oberhessen mit Sitz in Gießen an.

Im Ersten Weltkrieg fiel aus der jüdischen Gemeinde Markus Plaut (geb.

19.3.1893 in Storndorf, gef. 4.11.1914). Außerdem ist gefallen: David Adler

(geb. 12.12.1884 in Storndorf, vor 1914 in Velbert wohnhaft, gef.

27.7.1916).

Um 1925, als noch 38 jüdische Einwohner gezählt wurden (4,47 % von

insgesamt etwa 850 Einwohnern), waren die Vorsteher der Gemeinde: A. Stein,

Leopold Strauß, Löb Adler. Als Lehrer und Kantor war Markus Stein tätig, als

Schochet Löb Adler. 1932 waren die Vorsteher Leopold Strauß (1. Vorsteher),

Salomon Stein und Albert Adler. Von den damals acht jüdischen Familien hatten

drei Viehhandlungen. Dazu gab es zwei Manufakturhandlungen und eine Öl- und

Fetthandlung, die jüdischen Familien gehörten.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: 28 Personen) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Im September 1939 lebten

keine jüdischen Personen mehr im Dorf.

Von den in

Storndorf geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem): Berta Ackermann geb. Adler (1890), David Adler

(1902), Elise Adler (1880), Jonas Adler (1882), Leopold

Adler (1865), Max Adler (1897), Moses Adler (1873), Rosalie Bamberger geb.

Weinberg (1881), Bertha Baum geb. Adler (1873, Juda Baumann (1864), Sally Freund

(1882), Ida Gumpert geb. Strauss (1901), Irene Hill (1928), Herz Höchster (1867), Emma

Jakob geb. Baumann

(1868), Sara Jakob geb. Katz (1857), Seligmann Jakob (1866), Mayer (Max, Meyer) Katz (1881),

Ida Kussel geb. Baumann (1892), Auguste Lind geb. Plaut (1882), Jeanette Loeb

geb. Freund (1869), Ida May geb. Adler (1878), Franziska (Fanny) Mayer geb. Baumann

(1850), Julchen Plaut (1885), Karoline Plaut geb. Höchster (1889), Simon Plaut

(1877), Selma Schack geb. Strauss (1889), Else Seiferheld geb. Baumann (1892),

Jenny Stein (1896), Levi Stein (1874), Mathias Stein (1874), Rebekka Stein (1866),

Salomon Stein (1893), Berthold Stern (1877), Klara Mina Stiefel geb. Adler

(1888), Fanny Strauß (1879), Kaufmann Strauß (1879), Theresa Strauß geb.

Strauß (1864), Alfred Streitmann (1916), Rosa Streitmann geb. Strauss (1916),

Moses Ullmann (1878), Olga Wallenstein geb. Adler

(1889), Luise Weidenbaum geb. Baumann (1856), Ester (Else) Weinberg geb. Adler

(1869), Sally Weinberg (1893).

Berichte aus der

Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer

50jähriges Dienstjubiläum des Lehrers Jakob Stern

(1897)

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Mai 1897

folgender Artikel: "Aus dem Großherzogtum Hessen, im Mai

(1897). Der Elementarlehrer und Kantor Jakob Stern in Storndorf, Oberhessen,

feiert am 15. dieses Monats sein 50jähriges Dienstjubiläum. Geboren zu Heppenheim

a.d. Bergstraße, absolvierte derselbe bereits mit seinem 18. Jahre das

Großherzogliche Schullehrerseminar in Bensheim mit ausgezeichnetem Erfolg. Von

seiner 50jährigen Dienstzeit entfallen auf die Stätte seiner jetzigen

Wirksamkeit, die Kommunalschule in Storndorf, allein 32 Jahre. Geachtet und

geehrt von allen seinen Mitbürgern ohne Unterschied der Konfession, gewürdigt

von seiner vorgesetzten Behörde, geliebt und geschätzt von der großen Zahl

seiner jetzigen und früheren Schüler ist es nun dem allezeit auf einer

höheren Warte stehenden Lehrer beschieden, in seltener Geistesfrische und

körperlichen Rüstigkeit sein Jubelfest zu feiern. Möge dem Jubilar noch ein

langer freundlicher und glücklicher Lebensabend bevorstehen!" Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 18. Mai 1897

folgender Artikel: "Aus dem Großherzogtum Hessen, im Mai

(1897). Der Elementarlehrer und Kantor Jakob Stern in Storndorf, Oberhessen,

feiert am 15. dieses Monats sein 50jähriges Dienstjubiläum. Geboren zu Heppenheim

a.d. Bergstraße, absolvierte derselbe bereits mit seinem 18. Jahre das

Großherzogliche Schullehrerseminar in Bensheim mit ausgezeichnetem Erfolg. Von

seiner 50jährigen Dienstzeit entfallen auf die Stätte seiner jetzigen

Wirksamkeit, die Kommunalschule in Storndorf, allein 32 Jahre. Geachtet und

geehrt von allen seinen Mitbürgern ohne Unterschied der Konfession, gewürdigt

von seiner vorgesetzten Behörde, geliebt und geschätzt von der großen Zahl

seiner jetzigen und früheren Schüler ist es nun dem allezeit auf einer

höheren Warte stehenden Lehrer beschieden, in seltener Geistesfrische und

körperlichen Rüstigkeit sein Jubelfest zu feiern. Möge dem Jubilar noch ein

langer freundlicher und glücklicher Lebensabend bevorstehen!" |

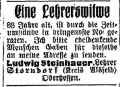

Anzeige von Lehrer Ludwig Steinhauer (1920)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Eine

Lehrerswitwe, 88 Jahre alt, ist durch die Zeitumstände in dringendste

Not geraten. Ich bitte edeldenkende Menschen Gaben für dieselbe an meine

Adresse zu senden. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Eine

Lehrerswitwe, 88 Jahre alt, ist durch die Zeitumstände in dringendste

Not geraten. Ich bitte edeldenkende Menschen Gaben für dieselbe an meine

Adresse zu senden.

Ludwig Steinhauer, Lehrer, Storndorf (Kreis Alsfeld),

Oberhessen." |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Erinnerung an den aus Storndorf stammenden Lehrer

Leopold Strauß (1861 in Storndorf - 1939 in Essen)

(Foto und Informationen von Anne Prior, Dinslaken)

Leopold

Strauß (geb. 30.11.1861 in Storndorf als Sohn von Seligmann Strauß

und Bina geb. Reiss) kam bereits als junger Lehrer nach

Dinslaken/Niederrhein. Er unterrichtete an der dortigen jüdischen

Volksschule 40 Jahre lang - von 1887 bis 1927 - die Kinder der Gemeinde.

Zudem unterrichtete er an der Handelsschule der Stadt. 1927 wurde er

pensioniert . Er war Mitglied im Stadtrat und jahrelang im Vorstand

der Ortsgruppe des "Central-Vereins" in Dinslaken. Noch 1937,

als die jüdische Gemeinde Dinslaken sich bereits in Auflösung befand,

übernahm er noch den Vorsitz des "CV". Leopold Strauß wurde am

10. November 1938 Opfer eines brutalen Überfalls von Dinslakenern

Berufsschülern, den er - schwer verletzt - überlebte. Da seine Ehefrau

Saly (Rosalie) geb. Stern (geb. 5. April 1867 in Pflaumloch) bereits 1934

verstorben war, zog er danach zu seinen Söhnen nach Essen. Er starb am

15. Juni 1939 in Essen. Leopold

Strauß (geb. 30.11.1861 in Storndorf als Sohn von Seligmann Strauß

und Bina geb. Reiss) kam bereits als junger Lehrer nach

Dinslaken/Niederrhein. Er unterrichtete an der dortigen jüdischen

Volksschule 40 Jahre lang - von 1887 bis 1927 - die Kinder der Gemeinde.

Zudem unterrichtete er an der Handelsschule der Stadt. 1927 wurde er

pensioniert . Er war Mitglied im Stadtrat und jahrelang im Vorstand

der Ortsgruppe des "Central-Vereins" in Dinslaken. Noch 1937,

als die jüdische Gemeinde Dinslaken sich bereits in Auflösung befand,

übernahm er noch den Vorsitz des "CV". Leopold Strauß wurde am

10. November 1938 Opfer eines brutalen Überfalls von Dinslakenern

Berufsschülern, den er - schwer verletzt - überlebte. Da seine Ehefrau

Saly (Rosalie) geb. Stern (geb. 5. April 1867 in Pflaumloch) bereits 1934

verstorben war, zog er danach zu seinen Söhnen nach Essen. Er starb am

15. Juni 1939 in Essen.

Im Februar 2012 hat der Verein "STOLPERSTEINE für Dinslaken

e.V." einen "Stolperstein" für Leopold Strauß verlegen

lassen (siehe Foto links; vor dem Haus Duisburger Straße 100). Es war der

erste verlegte "Stolperstein" in Dinslaken. Die Schüler und

Schülerinnen des heutigen Berufskollegs in Dinslaken wirken in besonderer

Weise an dieser Verlegung mit. |

Literaturhinweis: Marc Rosemann:

In einem unbewachten Augenblick. Eine Frau überlebt im Untergrund. Aufbau

Verlag 2002.

Pressebericht von Ralf Schreiner in RP online vom 8.2.2012 zur

Verlegung der "Stolpersteine" in Dinslaken: "19 Steine

für die Nazi-Opfer...."

Link

zum Artikel

Am 11.11.2011 war der Artikel von Ralf Schreiner in RP online erschienen:

"Lichter für die Menschlichkeit..."

Link

zum Artikel |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Aufruf zur Hilfe für eine in Not geratene Familie

(1873)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. August 1874: "(Hebräisch und deutsch:) Wer den

Armen mitteilt, dem wird's nie mangeln; wer die Augen wegwendet, zieht

sich viel Unglück zu).

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 25. August 1874: "(Hebräisch und deutsch:) Wer den

Armen mitteilt, dem wird's nie mangeln; wer die Augen wegwendet, zieht

sich viel Unglück zu).

Edelgesinnte Glaubensgenossen!

Am 1. Dezember 1872 ist über eine brave hiesige Familie schweres Unglück

hereingebrochen. Ein fleißiger Handelsmann, Meier Weinberg, Vater von

sieben unmündigen Kindern und in dürftigen Verhältnissen lebend, erlitt

an diesem Tage einen Schlaganfall, wodurch er vollständige Lähmung der

rechten Seite, Verlust der Sprache und des Verstandes erlitten

hat.

Derselbe befindet sich in nicht zu beschreibender schrecklichen Lage,

weithin hört man dessen schauerliches Geheul in Folge seiner großen

Schmerzen. Schrecklich ist der Anblick des vom Schmerz Heimgesuchten und

erschütternd der Jammer der unglücklichen Frau und Kinder.

Durch die hiesige israelitische Gemeinde, sowie durch einen Aufruf im

'Israelit' ist im vorigen Jahre bereits gespendet worden, welches aber

jetzt, da der Kranke sorgsamer Pflege, sowie stets kräftiger Nahrung

bedarf, bereits aufgezehrt ist. Die vielgeprüfte Frau, die einer

trostlosen Zukunft entgegensieht, wendet sich daher an edle

Glaubensgenossen, sie bittend, dass sie ihr Scherflein zur Linderung der

großen Not beitragen möchten, umso mehr, da nach Ausspruch der Herren

Ärzte noch nicht abzusehen ist, wie lange der Zustand des Kranken noch

dauern kann.

Gefällige Spenden bitte entweder direkt an Meier Weinbergs Frau oder an

den Unterzeichneten zu richten und werden die Gaben in diesem Blatte

veröffentlicht werden.

Storndorf in Oberhessen (Kreis Alsfeld), den 7. August 1874.

David Adler junior, Israelitischer Vorsteher.

Die Unterschrift des israelitischen Vorstandes und dessen Angaben werden

als Wahrheit beglaubigt.

Storndorf, eod. Großherzogliche Hessische Bürgermeisterei Storndorf.

Eckstein." |

Für die Familie Weinberg sind Spenden eingegangen -

Meier Weinberg ist verstorben (1874)

Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. Dezember 187: "Für die unglückliche Familie Weinberg

gingen bei mir ein: Anzeige in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 22. Dezember 187: "Für die unglückliche Familie Weinberg

gingen bei mir ein:

Von Frau Elise Abt Kassel 1 Thaler. - Von Herrn Lehrer Driels, Sammlung in

der Gemeinde Groß Karben 22 Gulden. - N.N. aus Zerbst 5 Thaler. - N. von

Butzow 5 Thlar, 10 Sgr. - C.A. Kernitzer aus Brod a.d. Kulpa 3 Gulden

(österreichisch). - Sy. 15 Sgr. - J. L. Jacobi Sonneberg 1

Thaler.

Indem den edlen Gebern im Namen der Familie den herzlichsten Dank sage,

zeige ich zugleich an, dass es dem Allmächtigen gefallen hat, den so

schwer Heimgesuchten von seinen Leiden zu erlösen.

Storndorf (Oberhessen), den 1. November 1874. David Adler jun.,

israelitischer Vorsteher." |

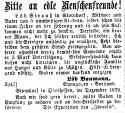

Aufrufe zur Hilfe für in in Not geratene Familien 1879 / 1905

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1879: "Bitte

an edle Menschenfreunde! Löb Strauß in Storndorf, Witwer und Vater

von 5 unmündigen Kindern, leidet schon seit einem Jahre an der Zehrung

und ist an sein Aufkommen nicht mehr zu denken. Derselbe, ein braver Mann,

der sich seither redlich bestrebte, sich und die Seinigen anständig zu

ernähren, sieht dieselben dem größten Elend preisgegeben. Von unserer

ohnedies wenig bemittelten Gemeinde erhält er 5 Mark Unterstützung.

Selbstverständlich kann dieses nicht hinreichen, die unglückliche

Familie vor Hunger und Kälte zu schützen. Hilfe ist dringend nötig.

Gaben nimmt dankend entgegen. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 17. Dezember 1879: "Bitte

an edle Menschenfreunde! Löb Strauß in Storndorf, Witwer und Vater

von 5 unmündigen Kindern, leidet schon seit einem Jahre an der Zehrung

und ist an sein Aufkommen nicht mehr zu denken. Derselbe, ein braver Mann,

der sich seither redlich bestrebte, sich und die Seinigen anständig zu

ernähren, sieht dieselben dem größten Elend preisgegeben. Von unserer

ohnedies wenig bemittelten Gemeinde erhält er 5 Mark Unterstützung.

Selbstverständlich kann dieses nicht hinreichen, die unglückliche

Familie vor Hunger und Kälte zu schützen. Hilfe ist dringend nötig.

Gaben nimmt dankend entgegen.

Löb Baumann, Synagogen-Vorstand.

Storndorf in Oberhessen, im Dezember 1879.

Auch wir sind gern bereit, milde Gaben in Empfang zu nehmen und an den

Bittsteller zu befördern. Die Expedition des 'Israelit'." |

| |

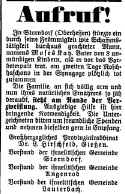

Am

13. Oktober 1905 erschien im "Frankfurter Israelitischen

Familienblatt" ein Aufruf, der Familie des plötzlich verstorbenen Moses

Katz in Storndorf zu helfen: "Aufruf! In Storndorf (Oberhessen) stürzte

ein durch seine Frömmigkeit wie Schaffenstätigkeit durchaus geachteter Mann,

namens Moses Katz, Vater von 8 unmündigen Kindern, als er vor der Vorbeterpult

trat, am zweiten Tage Rosch haschono (Neujahrsfest) in der Synagoge plötzlich

tot zusammen. Am

13. Oktober 1905 erschien im "Frankfurter Israelitischen

Familienblatt" ein Aufruf, der Familie des plötzlich verstorbenen Moses

Katz in Storndorf zu helfen: "Aufruf! In Storndorf (Oberhessen) stürzte

ein durch seine Frömmigkeit wie Schaffenstätigkeit durchaus geachteter Mann,

namens Moses Katz, Vater von 8 unmündigen Kindern, als er vor der Vorbeterpult

trat, am zweiten Tage Rosch haschono (Neujahrsfest) in der Synagoge plötzlich

tot zusammen.

Die Familie, an sich völlig arm und nun ihres natürlichen Ernährers so jäh

beraubt, steht am Rande der Verzweiflung. Ausgiebige Hilfe ist hier dringende Notwendigkeit.

Die Unterzeichneten bitten um freundliche Spenden und neben dieselben gern in

Empfang.

Großherzogliches Provinzialrabbinat Dr. L. Hirschfeld, Gießen.

Vorstand der israelitischen Gemeinde Storndorf.

Vorstand der israelitischen Gemeinde Angenrod.

Vorstand der israelitischen Gemeinde Lauterbach."

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Verlobungsanzeige von Berta Gumpert und Siegfried Strauß

sowie Ida Strauß und Moritz Gumpert (1931)

Anmerkung: Moritz Gumpert (geb. 4.10.1902 in Hoof)

und Ida Gumpert geb. Strauß (geb. 27.12.1901 in Storndorf) wurden 1941 von

Kassel in das Ghetto Riga deportiert und sind umgekommen. Siegfried Strauß und

Berta geb. Gumpert konnten 1940/41 über England in die USA emigrieren. Siehe

"The descendants of Itzig Gumpert from Hoof"

(pdf-Datei).

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und

Waldeck" vom 2. Oktober 1931:

Anzeige in der "Jüdischen Wochenzeitung für Kassel, Hessen und

Waldeck" vom 2. Oktober 1931:

"Berta Gumpert - Siegfried Strauß // Ida

Strauß - Moritz Gumpert

Kassel, Schomburgstraße 11 - Storndorf (Hessen)

// Storndorf (Hessen) - Kassel, Schomburgstraße

11

Oktober

1931". |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst dürfte ein Betsaal in einem der jüdischen Häuser

vorhanden gewesen sein. Bereits 1670 wollten die jüdischen Familien eine

Synagoge erbauten. Sie hatten von den Ortsherrschaften auch die Erlaubnis

bekommen, doch ließ sich der Bau offenbar aus finanziellen Gründen nicht

verwirklichen. Einige Zeit später stand offenbar eine Synagoge auf dem

früheren Hausplatz von Andreas Meyreiß (1826 genannt). 1830 wurde diese

(alte) Synagoge erweitert. Eine neue Synagogenordnung wurde 1845

verabschiedet.

Im

Sommer 1885 befand sich die alte Synagoge allerdings in einem baufälligen

Zustand. Sie drohte einzustürzen, weswegen die Behörden die Schließung

verordneten. Da die Gemeinde mit einem Neubau finanziell überfordert war, bat

sie in Spendenaufrufen um auswärtige Unterstützung. U.a. erschien in der

Zeitschrift "Der Israelit" vom 10. Dezember 1885 folgende Anzeige:

"Aufruf an edler Wohltäter! Durch Verfügung

Großherzoglichen Kreisamts Alsfeld ist die hiesige israelitische Gemeinde

genötigt, einen förmlichen Umbau, nötigenfalls auch Neubau, der dem

Einsturze nahen Synagoge vornehmen zu lassen. Da die meisten der hiesigen Gemeindemitglieder

unbemittelt, so ist die hiesige israelitische Gemeinde nicht wohl im Stande, aus

eigenen Mitteln die enormen Kosten zur Herstellung des Gotteshauses zu

bestreiten. Der unterzeichnete Vorstand richtet deshalb die dringende Bitte an

edle Glaubensgenossen und Wohltäter, durch milde Gaben helfen zu wollen. Auch

die kleinste Gabe wird uns herzlich willkommen sein. Indem wir allen edlen

Gebern im Voraus Dank sagen, sind wir gern bereit, Empfangsanzeige zu erstatten. "Aufruf an edler Wohltäter! Durch Verfügung

Großherzoglichen Kreisamts Alsfeld ist die hiesige israelitische Gemeinde

genötigt, einen förmlichen Umbau, nötigenfalls auch Neubau, der dem

Einsturze nahen Synagoge vornehmen zu lassen. Da die meisten der hiesigen Gemeindemitglieder

unbemittelt, so ist die hiesige israelitische Gemeinde nicht wohl im Stande, aus

eigenen Mitteln die enormen Kosten zur Herstellung des Gotteshauses zu

bestreiten. Der unterzeichnete Vorstand richtet deshalb die dringende Bitte an

edle Glaubensgenossen und Wohltäter, durch milde Gaben helfen zu wollen. Auch

die kleinste Gabe wird uns herzlich willkommen sein. Indem wir allen edlen

Gebern im Voraus Dank sagen, sind wir gern bereit, Empfangsanzeige zu erstatten.

Storndorf bei Alsfeld in Oberhessen, 8. Dezember 1885. Der israelitische

Vorstand: Bär Strauß. Adler.

Auch wir sind bereit, Gaben entgegenzunehmen und weiterzubefördern. Die

Expedititon des 'Israelit'." |

1886 bis 1887 konnte auf den Grundmauern der alten Synagoge eine

neue erstellt werden. Da die Synagoge auf "fürstlichem Boden" (im

früheren Gebiet der Junkern von Stornberg) stand, musste noch bis ins 20.

Jahrhundert hinein Grundzins entrichtet werden. Beim Neubau handelte es sich um

einen zweigeschossigen Massivbau.

Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der Synagoge durch

Nationalsozialisten zerstört.

1939 begann bereits der Umbau zu einem Wohnhaus. Durch mehrfache

Umbaumaßnahmen in den folgenden Jahren erinnert heute äußerlich nichts mehr

daran, dass es sich um ein früheres jüdisches Gotteshaus handelt.

Adresse/Standort der Synagoge: An der Volkenröder Str. 13.

Fotos

(Quelle: Altaras s.Lit. S. 113)

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Die jüdischen Gemeinden in Hessen. Anfang -

Untergang - Neubeginn. 1971. Bd. 300-302. |

| Thea Altaras: Synagogen in Hessen. Was geschah seit

1945? 1988 S. 113-114. |

| Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.):

Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu Stätten des Widerstandes und der

Verfolgung 1933-1945. Hessen II Regierungsbezirk Darmstadt. 1995 S. 203. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany Volume

III: Hesse - Hesse-Nassau - Frankfurt. Hg. von Yad Vashem 1992

(hebräisch) |

|  Mathilda

Wertheim Stein: The Way it was. Jewish life in Storndorf and

Ulrichstein in Upper Hesse. 100 pages, 105 photos. FrederickMax

Publications Atlanta, Georgia 2011. ISBN 978 0 967 3282 1 8 Mathilda

Wertheim Stein: The Way it was. Jewish life in Storndorf and

Ulrichstein in Upper Hesse. 100 pages, 105 photos. FrederickMax

Publications Atlanta, Georgia 2011. ISBN 978 0 967 3282 1 8

Weitere Informationen: siehe eingestellte pdf-Datei mit Bestellmöglichkeit

über www.israeled.org

Artikel

über die 2014 verstorbene Autorin |

|  dies.: The Way it Was: The Jewish World of Rural Hesse. 427 pages.

FrederickMax Publications 2000. ISBN 978 0 967 3282 01.

dies.: The Way it Was: The Jewish World of Rural Hesse. 427 pages.

FrederickMax Publications 2000. ISBN 978 0 967 3282 01.

Weitere Informationen: siehe eingestellte

pdf-Datei mit Bestellmöglichkeit über www.israeled.org

bzw. http://www.amazon.com/The-way-was-Jewish-world/dp/0967328209 |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Storndorf

Hesse. The Jewish community, established in 1750, numbered 200 (about 21 % of

the total) in 1871, dwindling to 25 in 1933. On Kristallnacht (9-10

November 1938), Nazis destroyed the synagogue's interior and in September 1939,

when all the Jews had left, Storndorf was declared "free of Jews" (judenfrei).

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|