|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Salach (Kreis

Göppingen)

Jüdische Geschichte

Übersicht:

Zur jüdischen Geschichte

in Salach

Vorbemerkung

In Salach gab es zu keiner Zeit eine jüdische

Gemeinde. Im 19./20. Jahrhundert lassen sich bei den Volkszählungen seit der

Mitte des 19. Jahrhunderts einzelne jüdische Personen feststellen, wobei es sich

teilweise um bei den Volkszählungen zufällig ortsanwesende und nicht

um ortsansässige Personen gehandelt haben kann. Im Einzelnen wurden gezählt:

1871 erstmals eine jüdische Person, 1875 vier, 1880 und 1885 je drei, 1890 und

1895 keine, 1900 und 1905 je drei, 1910, 1925 und 1933 je zwei jüdische Personen

am Ort.

Bei den 1875 bis 1885 genannten Personen ist die Familie von David Gebhard

(gest. 1888) mit seiner Frau Rosa geb. Neuburger und seiner Mutter (gest. 1879)

gemeint (siehe unten).

Die

Mechanische Weberei Salach, J. H. Neuburger GmbH.

Von 1870 bis um 1960 bestand in Salach die Mechanische Weberei

J. H. (= Jsaak Heinrich) Neuburger GmbH bzw.

Mechanische Weberei Salach.

Zur Geschichte der Firma von 1838 bis 1960 (zitiert aus Adolf Aich: Geschichte...

s. Lit. 1960 S. 162-164; zu den mit *) markierten Personen finden sich weitere

Informationen unten bei den familiengeschichtlichen Anmerkungen):

"Geschichte der Mechanischen Weberei Salach, J. H. Neuburger GmbH.

Die Mechanische Weberei Salach gehört zu den ältesten Firmen der

württembergischen Baumwollindustrie. Gegründet wurde dieselbe im Jahre 1838 von

Isaak Heinrich Neuburger* in

Dietenheim bei Laupheim als Handweberei. Sie stellte bunte Gewebe her.

Der Gründer wurde am 14. August 1814 in Buchau am

Federsee geboren. Schon im väterlichen Hause in Buchau standen

Handwebstühle. In seiner frühen Jugend erlernte er die Weberei; später ging er

auf Wanderschaft, um sich in der Fremde gründliche Kenntnisse zu erwerben. Er

heiratete Helene geb. Maier* aus Laupheim.

Um seinen Kindern eine gute Erziehung zu geben, scheute er die hohen Kosten

nicht, in seinem Hause gute Hauslehrer aufzunehmen.

Die Industrieausstellung in London 1851 zeigte unter verschiedenen schwäbischen

Erzeugnissen unter anderem gestickte Fenster- und Bettvorhänge aus Mousselin von

H. Neuburger Senior, Dietenheim (Anmerkung:

ist mit H. Neuburger Senior noch der Vater von Isaak Heinrich Neuburger gemeint?

Das wäre der in diesem Jahr am 12. Juni 1851 verstorbene Hirsch Michael

Neuburger* gewesen).

Die Jahre 1854/55 brachten die Verlegung des Betriebes nach

Ulm/Donau. Der Wegzug des rührigen und

strebsamen Fabrikanten wurde in

Dietenheim sehr bedauert, da er sich um das Wohl der Gemeinde verdient

gemacht hatte. In Ulm baute J. H. Neuburger am Marktplatz ein Wohnhaus, außerdem

erstellte er eine mechanische Buntweberei. In seinem Unternehmen, sowie als

Mitglied des Ulmer Bürgerausschusses und als Gewerberat entfaltete er eine rege

Tätigkeit zum Wohle der Stadt. Auf der Weltausstellung in Paris im Jahre 1867

und auf der schwäbischen Industrieausstellung in Ulm im Jahre 1871 wurden seine

Erzeugnisse mit Auszeichnungen bewertet. Ende der 1860er Jahre brannte bei einem

Großfeuer im Winter seine Mechanische Buntweberei bis auf die Grundmauern

nieder. Gerade am Brandtage war die Feuerversicherung erloschen, so dass die

Versicherung keine Entschädigung bezahlte. Infolge einer Erkrankung musste er in

den kalten Wintermonaten nach dem südlichen Meran. Dort ist er im November 1870

gestorben.

Vor dem Ableben von J.H. Neuburger* verlegte die Firma die Fabrik von Ulm nach

Salach. Nach seinem Tode übernahmen seine Frau (= Helene Neuburger

geb. Maier) und sein ältester Sohn Max Neuburger* (= Max J.

Neuburger) das Geschäft. Seine Erben erwarben am 7. Juli 1869 von den Erben

Borst in Göppingen die frühere Borst'sche Tuchfabrik nebst Kundenmühle in

Salach, einschließlich der dazugehörigen Wasserkraft am Kanal. In den

Fabrikräumen richteten die Erben Neuburger eine Mechanische Buntweberei ein. Die

alten Wasserräder der Kundenmühle ersetzte man durch neuzeitliche Turbinen,

außerdem richtete man eine Dampfkraftanlage ein. Die Leistungsfähigkeit der

Fabrik konnte damit gesteigert werden. Aus England und der Schweiz bezog die

Firma neue mechanische Webstühle. Die im Familienbesitz befindliche Firma H.

Neuburger Söhne in Stuttgart ist nach dem Tode des Seniors der Familie

Neuburger aufgelöst worden, Lager und Kontor verlagerten die Inhaber nach

Salach. Martin und Max R. Neuburger waren damals Teilhaber der Firma H.

Neuburger in Stuttgart.

Im Jahre 1881 übernahmen Max R. Neuburger*, Martin Neuburger* und Max J.

Neuburger* in Stuttgart das Fabrikanwesen in Salach. Max J. Neuburger* erhielt

vom württembergischen König in Anerkennung seiner Verdienste in Handel und

Gewerbe den Titel Kommerzienrat. Er starb im Jahre 1889 im Alter von erst 46

Jahren. Die Weberei wurde von 1881 bis 1891 mehrfach erweitert und ausgebaut. In

den Jahren 1904 bis 1905 erbaute die Firma eine Spulerei und Schlichterei, im

Jahre 1916 erfolgte der Ausbau der Schlichterei und schließlich musste für die

Jacquard ein moderner Shedbau erstellt werden.

Im Jahre 1913 sind die Söhne von Max R. Neuburger*, Hermann* und Emil*, sowie

Albert Neuburger*, der Sohn von Martin Neuburger*, als Teilhaber aufgenommen

worden. Diese erweiterten die Fabrik durch den Bau einer Färberei (1924) und

einer Bleicherei (1927). Durch die Initiative von Emil Neuburger* nahm die

Fabrik im Jahre 1929 auch noch die Fertigung von Kunstleder auf.

1938 musste das ganze Unternehmen infolge der Maßnahmen der damaligen Regierung

verkauft werden. Am 8. August 1938 ging das Fabrik Anwesen in den Besitz der

Firma Steiger & Deschler GmbH., Ulm-Söflingen, über. Die Leitung der Fabrik in

Salach übernahm Hermann Deibele, der seit 1924 im Salacher Betrieb tätig war.

Die Familien Neuburger waren zur Auswanderung genötigt. Von ihrem Vermögen

konnten sie nur wenig mitnehmen. Sie wanderten nach Amerika aus. Dort verstarb

Frau Luise Neuburger* am 14. August 1944 und Emil Neuburger* am 27. Dezember 1946

in New York. Aufgrund des alliierten Rückerstattungsgesetzes übergab die Firma

Steiger & Deschler in einem gerichtlichen Vergleichsverfahren am 28. November

1949 die Salach auf Fabrik den Familien Neuburger in Amerika. Unter der alten

Firmenbezeichnung Mechanische Weberei Salach, J. H. Neuburger oHG., führten

Hermann Neuburger in New York und Bankdirektor Richard Neuburger in Stuttgart,

in Verbindung mit Hermann Deibele in Salach den Betrieb weiter.

Vom Ende des Weltkrieges bis 1949 stand das Salacher Werk als widerrechtlich

entzogenes Gut unter Treuhänderschaft. Betriebs- und Branchefremde walteten als

Treuhändern. Im Gegensatz zu freien Firmen, die diese Jahre gut nutzten und

Verbesserungen durchführten, wurde im Salacher Betriebe gar nichts getan. Unter

diesem Versäumnis litt das Unternehmen noch lange Zeit. Als erste dringende

Investitionen war die Erstellung einer modernen Kessel-Kraft- und

Elektrizitätsanlage in den Jahren 1950 und 1951 notwendig. Durch

Gesellschaftsvertrag vom 15. Juni 1950 waren die O.H.G.-Gesellschafter

übereingekommen, auf eine neu zu errichtende Gesellschaft mit beschränkter

Haftung sämtliche Aktiven und Passiven der bisherigen offenen

Handelsgesellschaft, mit Ausnahme der Fabrikgrundstücke, Maschinen, sowie der

dazugehörigen Betriebsvorrichtungen, zu übertragen. Im Verfolg dieses

Beschlusses wurde die Firma Mechanische Weberei Salach, J. H. Neuburger GmbH.,

Sitz in Salach, neu gegründet. Die alte oHG. änderte ihren Namen in Neuburger &

Co. Diese Änderung ist am 25. September 1950 in das Handelsregister Göppingen

eingetragen worden. Die Firma Neuburger & Co. blieb Besitzgesellschaft, während

die GmbH. Betriebs- und Vertriebsgesellschaft wurde. Die alten

O.H.G.-Gesellschafter beziehungsweise deren Erben verblieben als

GmbH.-Gesellschafter, neu trat Hermann Deibele als Gesellschafter in die GmbH

ein. Das Geschäfte führten Hermann und Richard Neuburger, ferner Hermann Deibele.

Am 20. Januar 1952 verstarb Richard Neuburger*.

Die Kunstlederfabrikation musste in den Jahren 1952 bis 1955 baulich und

maschinell erweitert werden. Die Gesellschaftsversammlung der Firma Neuburger

und Co. beschloss am 29. Februar 1956, sämtliche Aktiven und Passiven mit

Wirkung vom 31. Dezember 1955 an die Firma Mechanische Weberei Salach, J. H.

Neuburger GmbH., zu verkaufen. Damit war die Firma Neuburger und Co. erloschen.

Durch die Erstellung einer neuen modernen Appretur- und Trockenmaschine

verbesserte sich die Firma 1956. Im gleichen Jahr entschloss man sich zur

Einrichtung einer Druckerei.

Das Unternehmen war immer bemüht, Wohnungen für die Angestellten und Arbeiter zu

schaffen. Mit der Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft am 16. Oktober 1950

begann das soziale Unternehmen und die Geschäftsführung übernahm Hermann Deibele. Das erste

Sechs-Familienhaus entstand 1951/52, (sc. an der Lippstraße),

ein weiteres Sechs-Familienhaus 1955/56. Die Firma verfügt im ganzen über 27

Werkswohnungen. An alte und berufsunfähige Betriebsangehörige bezahlt die Firma

seit 1938 monatliche Unterstützungen über einen Sozialfonds. Anstelle des

üblichen Betriebsausfluges wurden seit 1955 die Betriebsangehörigen alle drei

Jahre turnusmäßig, kostenlos auf eine Woche in Ferien geschickt. Seit

Jahrzehnten sind zwischen 200 bis 300 Beschäftigte im Betrieb.

Am 21. Januar 1957 verstarb in Stuttgart unerwartet Hermann Neuburger* im Alter

von 86 Jahren. Sein Leben galt nur dem Unternehmen; kaufmännischer Weitblick und

technisches Verständnis haben wesentlich zu der guten Entwicklung der Fabrik

beigetragen. Die ausländische Kundschaft bereiste er bis zuletzt. Wenige Tage

vor seinem Tode löste er noch eine Schiffskarte nach Amerika. Wenn er in Salach

war, kam er täglich ins Geschäft und zeigte für alles noch reges Interesse.

Die Produktion des Werkes umfasst rohweiße und ausgerüstete Textilgewebe aus

Baumwolle und Kunstfaser für die Konfektion von Wäsche, Miedern, sowie für die

Schuh- und Lederwarenindustrie, außerdem Spezialprodukte in Kunstleder für

Schuh- und Lederwaren und für die Automobilindustrie.

Die Fabrikate in Textilien und Kunstleder erfreuen sich seit Jahren guter

Nachfrage im In- und Ausland bei einer Kundschaft, die hohe Ansprüche an die

Qualität stellt. Der Export nach europäischen Ländern und nach Übersee wird von

der Firma seit Jahrzehnten besonders gepflegt."

Zur Geschichte der Firma (mit ergänzender Geschichte 1960 bis 1970 (in

"700 Jahre Salach 1275-1975 s.Lit. S. 39-40): "Am 7. Juli 1869 erwarb

Max Neuburger von den Erben Borst's die Salacher Fabrik, zu der immer noch eine

Kundenmühle gehörte. Schon der Vater Max Neuburgers hatte zuvor in Ulm eine

Buntweberei betrieben. Der Betrieb in Salach wurde gründlich modernisiert, die

alten Wasserräder durch Turbinen ersetzt und neue englische und schweizerische

Webstühle aufgestellt. Die Fabrikanlage wurde in den folgenden Jahrzehnten immer

wieder erweitert: zu der Weberei kam eine Spulerei und eine Schlichterei,

schließlich noch eine Jacquardweberei. Die Firma der Familie Neuburger, - die

einzige jüdische Familie im Ort, wurde 1938 'arisiert', d.h. der Betrieb musste

verkauft werden und ging an die Firma Steiger & Deschler in Ulm-Söflingen über.

Der Familie gelang die Auswanderung nach New York. In einem gerichtlichen

Vergleich wurde die Firma 1949 den ursprünglichen Besitzern bzw. deren Erben

zurückerstattet. Besonders die Kunstlederproduktion gewann in den Jahren nach

dem zweiten Weltkrieg an Bedeutung. Durch Verkauf kam dann aber der Betrieb an

ein Zweigwerk der 'Conti AG', welche die Gesamtanlage 1970 der Gemeinde Salach

verkauft, die dadurch eine Baulandreserve im Ortskern gewann".

Zur Familiengeschichte Neuburger

(hervorgehoben sind die oben im Text genannten Personen, zu weiteren

Familienmitgliedern siehe Informationen über die Links bei geni.com oder in der

Hohenems Genealogie

http://www.hohenemsgenealogie.at/; Hinweis: die Familiengeschichte Neuburger

ist außerordentlich komplex, in der Hohenems Genealogie werden allein 396

Personen genannt!; teilweise variieren die Lebensdaten in den verschiedenen

genealogischen Datenbanken):

Isaak Heinrich (Hirsch) Neuburger ist am 14. August 1814 geboren in

Bad Buchau als Sohn von Hirsch (Naphtali)

Michael Neuburger [1772 Buchau - 1851 Buchau] und seiner Frau Helene (Hendel)

geb. Bernheimer [1781 Hohenems - 1856 Buchau]. Er war verheiratet mit Helena Chaile geb. Mayer (Maier), die am 20. Januar 1818 in

Laupheim geboren ist als Tochter von Abraham

Mayer und der Judith (Jetle) geb. Seligmann. Isaak und Helene Neuburger hatten

13 Kinder. Isaak Heinrich Neuburger starb am 4. November 1870 in Meran; seine

Frau Helena starb am 29. Dezember 1879 in Ulm.

Genealogische Informationen: zu Isaak Heinrich Neuburger (1814 Buchau

- 1870 Ulm)

https://www.geni.com/people/Isak-Isaac-Hirsch-Neuburger/6000000020023383988

und seiner Frau Helene geb. Maier (1818 Laupheim - 1897)

https://www.geni.com/people/Helene-Neuburger/6000000020024088581

Genealogische Informationen auch in der Hohenems Genealogie

http://www.hohenemsgenealogie.at/

Der älteste Sohn von Isaak und Helene Neuburger war Michael Max

Neuburger (auch Max J. Neuburger = Max, Sohn von Jsaak Neuburger),

der am 22. Oktober 1843 noch in Dietenheim geboren ist. Er war

seit 1866 (Stuttgart) verheiratet mit

Ida Jette geb. Neuburger, die am 25. Juli 1843 in

Buchau als Tochter von Raphael Hirsch

Neuburger und der Klara Giedel geb. Mayer (Meyer, Maier) geboren ist. Max und

Ida Neuburger hatten drei Kinder: Anna Hindel (geb. 1867 in Ulm, gest.

1878 in Stuttgart, Grab im israelitischen

Teil des Pragfriedhofes),

Johanna Jittele (geb. 1872 in Ulm) und Hermine (geb. 1872 in

Stuttgart, später verheiratet mit Josef Oppenheimer, gest. 1944 in Chicago

Ill./USA). Michael Max Neuburger starb am 14. Dezember 1889 in Stuttgart und

wurde im israelitischen Teil des

Pragfriedhofes beigesetzt; seine Frau Ida Jette starb am 14. Februar 1933 in

Berlin und wurde gleichfalls im

israelitischen Teil des Pragfriedhofes beigesetzt (Grabstein

kriegszerstört, Fragmente teilweise lesbar; Hahn Pragfriedhof S. 157).

Genealogische Informationen: zu Michael Max Neuburger

https://www.geni.com/people/Michael-Max-Neuburger/6000000020024769041

und seiner Frau Ida Jettel geb. Neuburger

https://www.geni.com/people/Ida-Jette-Neuburger/6000000020023628926

Genealogische Informationen auch in der Hohenems Genealogie

http://www.hohenemsgenealogie.at/.

|

|

Grabstein

(kriegserstört bei Bombenangriff) im

israelitischen Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart

für Max Neuburger (1843 - 1889) und Ida Jette geb. Neuburger

(1843-1933) |

Grabstein

ebd. für Anna Neuberger

(1867-1878) |

| |

|

Grabsteine

ebd. für Raphael und Klara Neuburger,

Eltern von Ida Jette geb. Neuburger (oben)

und Max R. Neuburger (unten) |

|

|

|

|

| |

Grabstein für Raphael Neuburger (1808-1882) |

Grabstein

für Klara Neuburger geb. Maier (1815-1881) |

Der oben im Text zur Geschichte der Firma genannte Max R. Neuburger (Max

R. Neuburger = Max, Sohn von Raphael Neuburger) war ein Schwager von Michael

Max Neuburger: Max R. Neuburger ist am 9. April 1840 in

Buchau geboren als Sohn von Raphael Hirsch Neuburger

und seiner Frau Klara Giedel geb. Mayer (Meyer, Maier). Er war verheiratet mit

Emilie geb. Gieser, die am 3. März 1844 in

Walldorf geboren ist als Tochter des Handelsmannes Wolf Gieser und seiner

Frau Rosa geb. Walldorfer (aus Wiesloch, siehe Geburtsregister Walldorf

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4-1227205-109). Die beiden hatten

vier Kinder: Hermann (geb. 28. Juli 1870 in Stuttgart, gest. 24. Januar 1957 in

Stuttgart, beigesetzt im israelitischen Teil

des Pragfriedhofes), Emil (geb. 5. Januar 1872 in Stuttgart,

emigrierte vor 1942 über Havanna/Kuba in die USA, gest. 27. Dezember 1946 in

Manhattan, NY, Grab

https://de.findagrave.com/memorial/130430299/emil-neuburger), Fanny (geb.

5. Mai 1875 in Stuttgart, gest. 22. Februar 1960 in Stuttgart oder Salach), Anton (geb.

1. Januar 1879 in Stuttgart, gest. 1955 in New York City/USA). Max R.

Neuburger ist 1929 gestorben, seine Frau Emilie am 8. Juni 1934. Beide wurden im

israelitischen Teil des Pragfriedhofes in

Stuttgart beigesetzt (Grabstein erhalten, Hahn Pragfriedhof S. 157).

Genealogische Informationen in der Hohenems Genealogie

http://www.hohenemsgenealogie.at/

Der oben im Text zur Geschichte der Firma genannte Martin Neuburger bzw. Martin Michael Neuburger

ist am 28. Oktober 1840 in Buchau geboren als

Sohn von Samuel Hirsch Neuburger und der Mathilde Magdalena geb. Moos. Er war

verheiratet in erster Ehe mit Fanny geb. Gieser (geb. 10. Juni 1847 in

Walldorf als Tochter von Wolf Gieser und der

Rose geb. Walldörfer; gest. 1873), in zweiter Ehe mit Luise (Louise) geb. Neuburger

(Tochter von Raphael Hirsch Neuburger und Klara geb. Mayer). Martin und

Luise bekamen die Kinder Albert (geb. 1876 in Stuttgart, gefallen 1915

s.u.), Helene (geb. 1877 in Stuttgart, später verheiratet mit Albert

Marx, gest. 1955 USA), Erwin (geb. 1878 in Stuttgart, gest. 1981 USA),

Max (geb. 1880 in Stuttgart, gest. 1909, beigesetzt im

israelitischen Teil des Pragfriedhofes), Klara (geb. 1882 in

Stuttgart, bekannt als Malerin, gest. 1945 Paterson, N.Y./USA), Richard (geb. 1884 in Stuttgart,

war verheiratet mit Erna geb. ? [1884-1949]; Sohn Rolf Neuburger [geb. 1919] gest. 1952 Salach

oder Stuttgart) und Oskar (geb. 1894 in Stuttgart, gefallen 1917). Martin

Neuburger starb am 27. April 1914 in Stuttgart und wurde beigesetzt im

israelitischen Teil des Pragfriedhofes (Hahn

Pragfriedhof S. 156), seine Frau Luise starb am 14. August 1944 in New York.

- Genealogische Informationen zu Martin Michael Neuburger

https://www.geni.com/people/Martin-Neuburger/6000000025796416261

- Genealogische Informationen auch in der Hohenems Genealogie

http://www.hohenemsgenealogie.at/

Der Sohn von Martin Michael Neuburger, der spätere Bankdirektor Richard

Raphael Neuburger ist am 22. August 1884 in Stuttgart geboren. Er war

verheiratet mit Erna Alma geb. Franz, die am 13. Mai 1884 in Grumbach

Kreis Meißen/Sachsen (heute Wilsdruff, Landkreis Sächsische

Schweiz-Osterzgebirge) als Tochter von Heinrich Hermann Frank, Händler in

Grumbach und seiner Frau Clara Auguste geb. Döring geboren ist. Die beiden

hatten einen Sohn Rolf (geb. 6. September 1919 in Berlin, vermisst auf

Seeüberfahrt 1938). Richard Neuburger starb am 20. Januar 1952 in

Stuttgart.

Die obigen Angaben zu Frau Erna sind nach dem Standesregister Salach, ganz andere

Angaben finden sich bei geni.com:

https://www.geni.com/people/Erna-Neuburger/6000000027323429427: demnach war

Erna eine geb. Zenner (geb. 1898 in Lichtenfels als Tochter von Friedrich Zenner

und Emma geb. ?)

Genealogische Angaben zu Richard Neuburger

https://www.geni.com/people/Richard-Neuburger/6000000027314258524

und zu Rolf Neuburger

https://www.geni.com/people/Rolf-Neuburger/6000000027323631176 (vgl.

unten die Angaben auf dem Grabstein der Familie)

In Salach lebte vermutlich seit der Niederlassung der Firma am Ort 1870 der Fabrikbuchhalter beziehungsweise Leiter der Firma in Salach David Gebhard mit seiner Frau

Rosalie (Rosa, Rose) geb. Neuburger. Möglicherweise war er bereits in Ulm in

der Firma tätig, zumal seine Heirat mit der Tochter des Firmengründer 1865 in

Ulm war.

David Gebhard (Familienname auch Gebhardt) ist am 13. oder 15.

August 1826 in Innsbruck geboren als Sohn von Isaac Gebhard (1776

Kairlinbach - 1864 Innsbruck) und der

Karoline geb. Dannhauser (s.u.). David Gebhard war von Beruf Mineraloge/"Grundentlastungsdurnist".

Über seine Heirat (1865 in Ulm) mit Rosalie

(Rose) geb. Neuburger ergab sich die Beziehung mit der Familie Neuburger.

Rosalie geb. Neuburger ist am 3. November 1842 in

Buchau geboren als Tochter von Isaak H.

Neuburger und Helene geb. Maier (siehe oben), dem Firmengründer der

Firma J.H. Neuburger. David Gebhard starb am 17. Januar 1888 und wurde im

jüdischen Friedhof Jebenhausen

beigesetzt. Seine Frau Rosalie ist am 30. März oder 30. September 1912 in Ulm

gestorben und im dortigen neuen jüdischen Friedhof

beigesetzt.

Bis 1879 lebte auch seine Mutter Karoline Gebhard geb. Dannhauser in

Salach, wo sie am 19. Juni 1879 "nach längerem Leiden" gestorben ist. Auf ihrem

Grabstein im jüdischen Friedhof in

Göppingen-Jebenhausen steht die Inschrift "Hier ruhet Frau Caroline Gebhardt

geb. Dannhauser, geb. in Innsbruck im Jahre 1791, gest. in Salach den 19. Juni

1879" (eine Traueranzeige für sie erschien in der Schwäbischen Chronik (Jahrgang

1879 S. 1134; unterzeichnet von D(avid) Gebhardt und Rosa geb. Neuburger.

Genealogische Angaben zu David Gebhard und Familie in der Hohenems Genealogie

http://www.hohenemsgenealogie.at/

Gräber in Jebenhausen nach Dokumentation

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2398584 und

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2940185&a=fb .

Grab von Rosalie Gebhard in Ulm

http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=2-2418108

Grabsteine im

jüdischen Friedhof Jebenhausen

(Quelle: Bamberger, Jüd. Friedhöfe

S. 89.127 (Gräber 116+170) |

|

|

|

|

| |

Grabstein

für Caroline Gebhardt geb. Dannhauser

(1791 Innsbruck - 1879 Salach) |

Grabstein

für David Gebhard aus Innsbruck, langjähriger

Leiter der mech. Weberei Salach (1826-1888) |

Im Ersten Weltkrieg ist gefallen: Albert Neuburger, der am 5.

April 1876 in Stuttgart geboren ist als Sohn von Martin und Luise (Louise) Neuburger

(Geburtsanzeige der Eltern in der Schwäbischen Chronik 1876 S. 731). Albert ist

vor dem Krieg im Adressbuch Stuttgart in der Jägerstraße 37 eingetragen als

Fabrikant (gemeint: des Betriebes in Salach, wo er nach Angaben oben seit 1913

Teilhaber war). Er wurde für seine Tapferkeit im Kriegseinsatz des Weltkrieges

mit dem EK II ausgezeichnet: zusammen mit dem württembergischen

Reserve-Infanterieregiment 247 war er im Kriegseinsatz im Bereich Ypern/Belgien

und fiel am 13. Mai 1915 bei den Frühjahrskämpfen 1915 um Ypern im Zusammenhang

mit der Erstürmung der Beelewaarde-Ferme (siehe

http://genwiki.genealogy.net/RIR_247). Er wurde am 18. Juli 1915 im

Israelitischen Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart beigesetzt. Er wird genannt

in der Ehrentafel des Infanterieregimentes 247:

http://www.denkmalprojekt.org/2019/rir-247-ehrentafel.html sowie auf dem

Gefallenendenkmal des Ersten Weltkrieges beim Friedhof in Salach.

Erinnerung an den im

Ersten Weltkrieg

gefallenen Albert Neuburger

(Fotos: Hahn, links 1992) |

|

|

| |

Grabdenkmal in der

Gefallenengedenkstätte im jüdischen Teil des Pragfriedhofes in Stuttgart

für

Albert Neuburger

vgl. Kriegerdenkmal in Salach - Foto unten |

|

Mitarbeiter bei der Kammgarnspinnerei Schachenmayr, Mann & Cie.

Für die weit über Salach hinaus bekannten Kammgarnspinnerei Schachenmayr in

Salach zeitweise auch jüdische Mitarbeiter tätig, die in der Firma in Erinnerung

geblieben sind (Auskunft durch den früheren Geschäftsführer der Firma

Schachenmayr, Herrn Karl Schmid in Salach vom 9. September 1985):

Hinweis: Zur Firmengeschichte vgl. unter anderem Artikel von Ulrike

Luthmer-Lechner in der "Südwestpresse" vom 14. September 2015: "Geschichte einer

Weltfirma..."

Link zum Artikel

Fotos siehe in einer

Seite der Datenbank Bauforschung/Restaurierung der Landesdenkmalpflege

Baden-Württemberg

Heinz Goldmann (geb. 20. Februar 1909 in Bamberg als Sohn des

Hopfenhändlers Max Goldmann und seiner Frau Paula geb. Levy): lebte mehrere

Jahre in Frankfurt und emigrierte im Jahr 1933 nach Schweden. 1934 wurde ihm die

Vertretung von Schachenmayr für Schweden übertragen. Diese Vertretung hatte er

41 Jahre inne - bis 1975. Bei seiner Verabschiedung 1975 hat er versichert, dass

er den Firmeninhabern sehr dankbar war, dass sie ihm mit der Übergabe der

Vertretung eine Existenzgrundlage nach der Emigration aus Deutschland ermöglicht

haben. Heinz Goldmann verstarb im Alter von 86 Jahren am 6. März 1995 in

Vasastaden, Solna kommun, Stockholms län (Schweden) und wurde im jüdischen

Friedhof Skondal (Södra Judiska Begravningsplatsen) in Stockholm beigesetzt.

Grab siehe

https://de.findagrave.com/memorial/91603590/heinz-goldmann#.

Ein Onkel und zwei Tanten von Heinz Goldmann - Martin Goldmann (geb. 1871 in

Bischberg), Selma Freudenberger geb. Goldmann (geb. 1873 in Bamberg) und Bertha

Wachtel geb. Goldmann (geb. 1878 in Bamberg) wurden 1942 nach der Deportation -

teils mit weiteren Angehörigen - in Treblinka ermordet. Siehe Gedenkbuch der

jüdischen Bürger Bambergs S. 122.134.381

https://d-nb.info/1058653989/34.

Auf dieser Seite des Gedenkbuches wird auch die Familie von Heinz Goldmann

- seine Eltern und Geschwister - genannt.

Grab von Heinz Goldmann in

Stockholm

(Quelle:

findagrave.com) |

|

|

| |

Grab von Heinz Goldmann,

langjähriger Vertreter

von Schachenmayer in Schweden |

|

Ernst Alexander Goldberg (geb. 13. November 1891 in Köln-Lindenthal)

lebte bereits seit 1929 in Brüssel. Im gleichen Jahr hat er die Vertretung von

Schachenmayr übernommen und führte sie bis 1940 aus. 1940 musste er aufgrund der

damaligen NS-Gesetzgebung als Vertreter ausscheiden. Nach Beendigung des

Krieges, also nach 1945 hat er die Vertretung der Firma Schachenmayr für Belgien

wieder übernommen und im Jahre 1962 an seinen Sohn Freddy Goldberg übergeben.

Ernst Alexander Goldberg war während der Kriegszeit zeitweilig in einem Lager

festgehalten.

Sein Sohn Freddy Goldberg (geb. 9. September 1925) lebte zusammen mit

seinem Vater seit 1929 in Brüssel. Er übte noch bis in die 1980er-Jahre die

Vertretung der Firma Schachenmayr in Belgien aus.

Fotos:

Die Mechanische Weberei

Neuburger

(Foto links: Heimatkalender; rechts aus Adolf Aich S. 163) |

|

|

| |

Die Mechanische Weberei

Neuburger stand im Bereich des heutigen Ortszentrums

(Foto links vor 1900; Luftaufnahme Foto rechts vor 1960) |

| |

|

|

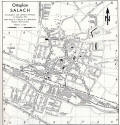

Ortsplan Salach 1957

(Quelle: A. Aich S. 179) |

|

|

| |

Der Plan zeigt die

Lage der Firma Neuburger zwischen Weberstraße und Hauptstraße

|

| |

|

|

Kriegerdenkmal in

Salach mit der

Eintragung von Albert Neuburger

(Foto: Alexander Gaugele) |

|

|

| |

|

|

Grabstein der Familie

Neuburger mit der

Eintragung des Schicksals von Rolf Neuburger

(Foto: Alexander Gaugele) |

|

| |

Inschrift des

Grabsteines:

"Der Liebe geweiht! Erna Neuburger geb. Franz geb. 13.5.1884 gest.

8.12.1959 -

Richard Neuburger geb. 22.8.1884 gest. 20.1.1952 -

Rolf Neuburger geb. 6. September 1919 untergegangen mit dem

Schulschiff Admiral Karpfanger 12. März 1938"

Hinweis: im Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Admiral_Karpfanger wird Rolf Neuburger

genannt. |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Adolf Aich: Geschichte der Gemeinde Salach und der Burg

Staufeneck. Hrsg. vom Bürgermeisteramt der Gemeinde Salach. 1960. S. 162-165.191. |

| Gemeinde Salach (Hrsg.): 700 Jahre Salach 1275-1975 (Festschrift).

Salach 1975. S. 39-40.

|

| Joachim Hahn: Erinnerungen und Zeugnisse jüdischer

Geschichte in Baden-Württemberg. 1988 S. 198. |

| Naftali Bar Giora Bamberger: Die Jüdischen

Friedhöfe Jebenhausen und Göppingen. Göppingen 1990. |

| Joachim Hahn (unter Mitarbeit von Richard Klotz und Hermann Ziegler):

Pragfriedhof, israelitischer Teil. Reihe: Friedhöfe in Stuttgart Bd. 3 (bzw.

Reihe: Veröffentlichungen des Archivs der Stadt Stuttgart Bd. 57). Stuttgart

1992. 268 S. ISBN 3-608-91618-0. |

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|