|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

Synagogen in Bayerisch Schwaben

Steinhart (Gemeinde Hainsfarth, Landkreis

Donau-Ries)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Steinhart bestand eine jüdische Gemeinde bis zu ihrer Auflösung 1883. Ihre Entstehung geht in die Zeit Mitte des

16. Jahrhunderts zurück. 1560 standen unter dem Schutz des

damaligen Ortsherrn Georg Daniel von Gundolzheim sechs jüdische Familien

(persönlich wird Jud Falchle genannt). Allerdings mussten sie auf Befehl des

Grafen Ludwig - zumindest vorübergehend - den Ort verlassen. Einige Jahre

später waren wieder jüdische Familien am Ort. In den Nördlinger

Messgeleitbüchern werden von 1589 bis 1600 an Juden aus Steinhart genannt:

Josep, David, Lazarus, Isak Simon, Mossy, Liebmann, Samson, Jakob, Löw, Samuel

und Benedikt. 1625 lebten 23 jüdische Familien mit zusammen 98 Personen am Ort.

Vier dieser Familien gehörten dem Freiherr von Crailsheim, die anderen den von

Wildenstein. Um auch im benachbarten öttingischen Gebiet handeln zu können,

bezahlten die Judenschaften von Steinhard und Trendel in diesem Jahr zusammen 48

Reichsthaler an die oettingische Herrschaft. Bis 1660 ging die Zahl auf 12

Familien zurück. Neuer Zuzug erfolgt u.a. nach Ausweisung der Juden aus dem

Herzogtum Pfalz Neuburg (vgl. Monheim).

1792

gab es im Dorf 17 Judenhäuser. Anfang des 19. Jahrhunderts waren mehr

als 40 % der Bevölkerung Juden (1809/10: 149 jüdische

Einwohner = 41,2 % der Gesamteinwohnerschaft von 362 Personen). Die Familien

lebten vom Handel mit Vieh, Gütern und Landesprodukten. Einige ärmere waren

aus Hausierer unterwegs. Mehrere erlernten im 19. Jahrhundert ein Handwerk.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine

Synagoge (s.u.), eine jüdische Volksschule in dem 1844 erbauten jüdischen

Schul- und Gemeindehaus und einen Friedhof.

Der Bau des Schul- und Gemeindehauses wurde auf Grund der Stiftung eines nach England

ausgewanderten jüdischen Gemeindegliedes ermöglicht (Joel Emanuel'sche

Stiftung von 1842). Im Gebäude befand sich im Obergeschoss ein Schul- und

Versammlungsraum. Im Erdgeschoss war der Zugang zum rituellen Bad im

Untergeschoss (der Raum des rituellen Bades wurde später wegen der

Feuchtigkeit um die Hälfte verfüllt; Informationen von Gerhard Beck vom

1.3.2014).

Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. Die Gemeinde wurde 1799 dem Rabbinat Oettingen

zugeteilt, was zu Differenzen mit der Kraft Crailsheim'schen

Fideicommiss-Administration führte. 1856 wurde Steinhart dem

Bezirksrabbinat Wallerstein zugeteilt.

In der ersten Hälfte des 19.

Jahrhunderts entwickelte sich ein reiches jüdisches Gemeindeleben. Jüdische

Wohlfahrtsvereine wurden gegründet, auch gab es einen Verein zur

"Beförderung armer Jünglinge zu einem ordentlichen Handwerk". Nachdem

1861 auch die letzten

Beschränkungen des Judenedikts aus dem Jahr 1813 entfielen, wanderten immer

mehr Juden von den Dörfern weg in größere Orte (1867 89 jüdische Einwohner,

d.h. 26,6 % der Gesamteinwohnerschaft, 1880 26 jüdische Einwohner, d.h. 7,9 %

der Gesamteinwohnerschaft). Nach der Auflösung der jüdischen Gemeinde

1883 wurden die letzten hier noch lebenden jüdischen Einwohner der Gemeinde in Oettingen

zugeteilt.

Von den in Steinhart geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Auguste Buckmann (1882),

Joseph Buckmann (1880), Hedwig Gutmann geb. Steiner (1874), David Heymann

(1868), Rosalie Lehmann geb. Buckmann (1875), Karoline Oberdorfer geb. Steiner

(1864), Heinrich Steiner (1861), Moritz Steiner (1868).

Eine ausführliche Schilderung des jüdischen Lebens in

Steinhart findet sich in den Lebenserinnerungen von Heinrich Heymann: Eine

Jugend in Steinhart und Oettingen. Siehe bei G. Römer: Schwäbische Juden S.

37-51. Heymanns Vorfahren lebten schon Jahrhunderte in Steinhart.

Eine genealogische Übersicht zur Familie Heymann (Ahnentafel

Jenny Heymann, Nachkommen des Salomon, geb. um 1715 in Steinhart) haben Mouna

El Kassemi, Stefanie Jurk, Vitushan A. und Cornelia Egger (stud. PH Ludwigsburg)

im Zusammenhang mit einer Ausstellung

zu Jenny Heymann in Ludwigsburg Januar 2018 erstellt.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der jüdischen Lehrer und der Schule

Über die Schenkung der Schule (1842)

Anmerkung: es geht um die 1842 getätigte Joel Emanuel'sche Stiftung des

Schul- und Gemeindehauses.

Bericht in der Allgemeinen Zeitung des

Judentums vom 21. Mai 1842: "Ein Kaufmann in London hat den Ort seiner

Heimat, Steinhart, königlich bayerisches Landgericht Heidenheim, nach

langjähriger Abwesenheit wieder besucht, der israelitischen Gemeinde aber auch

ein bleibendes Andenken seines Besuches hinterlassen, indem er ihr auf seine

Kosten ein ganz neues Schulhaus erbauen lässt. die Bausumme soll 4.000 Gulden

übersteigen, dieses aber nicht die einzige edle Handlung sein, welche den

Bewohnern Steinharts diesen Besuch ewig unvergesslich machen wird". Bericht in der Allgemeinen Zeitung des

Judentums vom 21. Mai 1842: "Ein Kaufmann in London hat den Ort seiner

Heimat, Steinhart, königlich bayerisches Landgericht Heidenheim, nach

langjähriger Abwesenheit wieder besucht, der israelitischen Gemeinde aber auch

ein bleibendes Andenken seines Besuches hinterlassen, indem er ihr auf seine

Kosten ein ganz neues Schulhaus erbauen lässt. die Bausumme soll 4.000 Gulden

übersteigen, dieses aber nicht die einzige edle Handlung sein, welche den

Bewohnern Steinharts diesen Besuch ewig unvergesslich machen wird". |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Über Rabbiner Joseph Ben-Menahem Steinhart bzw. Josef ben

Menachem Mendel aus Steinhart (um 1700 in Steinhart - 1776 in Fürth)

Joseph Ben-Menhem Steinhart (um 1700 in Steinhart -

1776 in Fürth): Rabbiner, zunächst in Rixheim, danach Oberrabbiner des

Unter-Elsass, 1755 Oberrabbiner von Niederehnheim, Unterelsass, seit 1763

Rabbiner in Fürth. Großer Talmudist. Verfasste das Buch Sichron Josef

(erschien Fürth 1773). Vgl. Seite bei Steinhardt's

Familybook.

Weiterer ausführlicher

Beitrag zu Josef Steinhart in: Jahrbuch der Jüdisch-Literarischen

Gesellschaft VI 5669 1909 S. 190-203 (eingestellt als pdf-Datei). |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Orient"

vom 16. April 1847:

Artikel in der Zeitschrift "Der Orient"

vom 16. April 1847:

Der Artikel konnte noch nicht abgeschrieben werden - zum Lesen bitte

Textabbildungen anklicken. |

|

|

Zum Tod des Handelsmannes Samuel Gutmann

(1879)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1879: "Kleinerdlingen.

Am 29. März laufenden Jahres verschied zu Steinhard der Handelsmann

Samuel Gutmann. Der Verlebte, der sich immer in dürftigen Verhältnissen

befang, ernährte sich vom Hausieren mit Siegellack, Postpapier und dergleichen.

Es dürfte wohl kein Ort in Bayern sein, in dem er nciht bekannt war. Wie

war man daher erstaunt, als sich bei Eröffnung des Testaments folgende

Legate vorfanden: Für die israelitische Waisenanstalt, Fürth 1100

Mark Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Juli 1879: "Kleinerdlingen.

Am 29. März laufenden Jahres verschied zu Steinhard der Handelsmann

Samuel Gutmann. Der Verlebte, der sich immer in dürftigen Verhältnissen

befang, ernährte sich vom Hausieren mit Siegellack, Postpapier und dergleichen.

Es dürfte wohl kein Ort in Bayern sein, in dem er nciht bekannt war. Wie

war man daher erstaunt, als sich bei Eröffnung des Testaments folgende

Legate vorfanden: Für die israelitische Waisenanstalt, Fürth 1100

Mark

Für den Begräbnisplatz Steinhard zur Erhaltung der Umzäunung 200

Mark

Für die jüdische Lehrerbildungsanstalt, Würzburg 200 Mark

Für die Armen Palästinas 860 Mark. Ferner war in dem

Testamente eine Summe ausgesetzt zur Verteilung bei der Beerdigung an Arme

ohne Unterschied der Konfession in Steinhard, Hainsfarth

und Oettingen.

Mit der Abwickelung der Verlassenschaft war ein Urenkel des Rabbi Josef

Steinhard - das Gedenken an den Gerechten ist zum Segen - Herr

Josef Obermeier von Steinhard, betraut, der mit großem Aufwand von Zeit

und Mühe das hauptsächlich in Waren bestehende Vermögen schon bei

Lebzeiten des Verstorbenen zu Geld machte. Herr Obermeier gebührt auch

das Verdienst der Abfassung des Testaments." |

Berichte über Jakob Obermeyer

Jakob Obermeyer (1845 in Steinhart - 1935):

Orientforscher, reiste 1868 von Marokko über Ägypten nach Palästina und

weiter nach Damaskus und Bagdad; wurde

1869 Lehrer an einer Schule der Alliance Israélite Universelle in Bagdad und

1872-1881 Erzieher des aus seiner Heimat geflohenen persischen

Thronanwärters, den er 1881 nach Persien zurück begleitet. 1884 wurde er Lehrer der arabischen

und persischen Sprache und Literatur in Wien. Sein bedeutendstes Werk ist "Die Landschaft

Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats" (1929).

Zum 90. Geburtstag von Jacob Obermeyer

(1935)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1935: "Professor

Jacob Obermeyer 90 Jahre alt. Hamburg, 26. März. Am 21. März wurde

Prof. Jacob Obermeyer in Würzburg 90 Jahre alt. Der Jubilar ist eine

interessante Persönlichkeit unter den jüdischen Gelehrten. Im Jahre 1845

in Steinhardt im bayerischen Mittelfranken geboren, hat Jacob Obermeyer im

Milieu, das früher Männer wie Chacham R. Jacob Bernajs, Rabbi Jacob

Ettlingen und später den 'alten Würzburger Raw' Rabbi Seligmann Beer

Bamberger hervorgebracht hat, seine geistige Formung erhalten. Er hat sich

schon in der Jugend gründliche talmudische Kenntnisse angeeignet. Schon

in frühester Jugend hat sich bei ihm ein besonderes Interesse gezeigt,

das jüdische Leben im Orient kennen zu lernen. Er bereiste im Jahre 1868

Nordafrika von Marokko bis Ägypten, durchquerte ganz Palästina und einen

Teil Syriens bis nach Damaskus. Im Jahre 1869 wurde er als Lehrer an eine

Schule der Alliance Israélit Universelle nach Bagdad berufen. Nach drei

Jahren übernahm er dann die Stelle eines Lehrers und Erziehers im Hause

des in Bagdad im Exil lebenden persischen Kronprätendenten Naib

as-Saltana, einer Bruder Nasir-ad-dins, des Schahs von

Persien. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 28. März 1935: "Professor

Jacob Obermeyer 90 Jahre alt. Hamburg, 26. März. Am 21. März wurde

Prof. Jacob Obermeyer in Würzburg 90 Jahre alt. Der Jubilar ist eine

interessante Persönlichkeit unter den jüdischen Gelehrten. Im Jahre 1845

in Steinhardt im bayerischen Mittelfranken geboren, hat Jacob Obermeyer im

Milieu, das früher Männer wie Chacham R. Jacob Bernajs, Rabbi Jacob

Ettlingen und später den 'alten Würzburger Raw' Rabbi Seligmann Beer

Bamberger hervorgebracht hat, seine geistige Formung erhalten. Er hat sich

schon in der Jugend gründliche talmudische Kenntnisse angeeignet. Schon

in frühester Jugend hat sich bei ihm ein besonderes Interesse gezeigt,

das jüdische Leben im Orient kennen zu lernen. Er bereiste im Jahre 1868

Nordafrika von Marokko bis Ägypten, durchquerte ganz Palästina und einen

Teil Syriens bis nach Damaskus. Im Jahre 1869 wurde er als Lehrer an eine

Schule der Alliance Israélit Universelle nach Bagdad berufen. Nach drei

Jahren übernahm er dann die Stelle eines Lehrers und Erziehers im Hause

des in Bagdad im Exil lebenden persischen Kronprätendenten Naib

as-Saltana, einer Bruder Nasir-ad-dins, des Schahs von

Persien.

Im Winter des Jahres 1875/76 wählte der persische Prinz Abbas Mirza, der,

wie alle Angehörigen der persischen Fürstengeschlechter, ein

leidenschaftlicher Jäger war, auf Veranlassung von Obermeyer als

Jagdrevier das Gebiet zwischen dem Euphrat und Tigris, wo es diese

Zwillingsströme in ihrem mittleren Lauf am nächsten zueinander bringt,

das Gebiet der ehemaligen jüdisch-babylonischen Hauptansiedlung von

Beginn des babylonischen Exils, die Heimat des babylonischen Talmuds und

der gaonäischen Akademien. Wie Obermeyer selbst berichtet, war ihm die

Jagd an sich völlig gleichgültig. Nicht auf Gazellen, Rebhühner und die

verschiedenen Wasservögel |

war

sein spähendes Auge gerichtet, er ließ keinen Jagdfalken aufsteigen, um

einer geängstigten Rebhühnerkette oder um flüchtenden Gazellen

nachzujagen, sein Hund lief ruhig neben ihm her und seine Flinte hing

unbenutzt über seinem Rücken. Ihm war doch die Hauptsache bei dieser

Reise, seinen Blick zu werfen auf die Zeit der Abfassung des babylonischen

Talmuds und auf die Stätten, wo die babylonischen Amoräer ihre

Lehrtätigkeit entfalteten. Sein Auge spähte in der gegenwärtig

größtenteils verlassenen Steppe nach jedem Ruinenhügel, nach jedem

längst vertrockneten Kanallauf, und er grübelte, ob wohl dieser oder

jener Ruinenhügel oder Kanallauf, nach seiner örtlichen Lage zu

schließen, mit dem einen oder anderen im Talmud erwähnten Ort oder Kanal

identisch sein möge. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er im Sommer

1876 in der hebräischen Wochenschrift 'Ha-Maggid' eine Reihe von Artikeln

unter dem Titel 'Meine Reise nach den Ruinen Babylons'. Von jener Zeit bis

zu seiner endgültigen Rückkehr nach Europa 1884 hat Obermeyer öfters

die Gelegenheit ausgenutzt, noch weiter die Landschaft zwischen dem

Euphrat und Tigris zu durchreisen und zu durchforschen und seine

Kenntnisse über die Heimat des babylonischen Talmuds erschöpfend zu

erweitern. Als der Prinz Abbas-Mirza-Naib-assaltanah, der sich in der

Zwischenzeit mit seinem Bruder versöhnte hatte, im Jahre 1881 nach

Persien zurückkehrte, begleitete ihn Obermeyer zuerst nach Kaswin und

später nach Teheran, wo er die Stelle des Lehrers im Hause des persischen

Prinzen beibehielt. Im Jahre 1884 erhielt er eine Berufung nach Wien als

Lehrer der arabischen und persischen Sprache und Literatur an der K.K.

Lehranstalt für orientalische Sprachen, wo er bis 1915 tätig war. Im

Jahre 1907 erschien das bekannte Werk von Obermeyer 'Modernes Judentum im

Morgen- und Abendland' (Wien und Leipzig). Dieses interessante Werk

behandelt mit großer Sachkenntnis viele aktuellen Probleme des jüdischen

Lebens und ist durchdrungen von einer besonderen Liebe des Verfassers zum

toratreuen Judentum, im Geiste dessen Obermeyer sein ganzes Leben geführt

hat. Im Jahre 1929 hat Obermeyer sein Lebenswerk 'Die Landschaft

Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats' (Geographie und

Geschichte nach talmudischen, arabischen und anderen Quellen)

veröffentlicht. Dieses Werk ist eine reiche und unentbehrliche Quelle

für jeden Forscher auf dem Gebiete der Geographie des babylonischen Talmuds

und unterscheidet sich den den Arbeiten seiner Vorgänger auf diesem

Gebiet, da er außer den bisher benutzten Schriftstellern des Altertums

sich auch auf die arabischen Geographen und Historiker stützt, und

Obermeyer nicht zuletzt seine eigene Anschauung über alle Stätten und

Flecken Babyloniens zugute kommt. Es ist interessant zu bemerken, dass der

Verfasser bei Erscheinen dieses Buches bereits 84 Jahre alt war und selbst

die Korrektur gelesen hat. Das Buch ist aber in so bewundernswerter

Lebendigkeit geschrieben, dass man kaum das hohe Alter des Verfassers

merken kann. Jetzt lebt Professor Obermeyer im Israelitischen Altersheim

in Würzburg, wo er sich noch lange Jahre seiner wohl verdienten Ruhe und

geistigen Frische erfreuen möge. Prof. Dr. Isaac Markon.

Hamburg." war

sein spähendes Auge gerichtet, er ließ keinen Jagdfalken aufsteigen, um

einer geängstigten Rebhühnerkette oder um flüchtenden Gazellen

nachzujagen, sein Hund lief ruhig neben ihm her und seine Flinte hing

unbenutzt über seinem Rücken. Ihm war doch die Hauptsache bei dieser

Reise, seinen Blick zu werfen auf die Zeit der Abfassung des babylonischen

Talmuds und auf die Stätten, wo die babylonischen Amoräer ihre

Lehrtätigkeit entfalteten. Sein Auge spähte in der gegenwärtig

größtenteils verlassenen Steppe nach jedem Ruinenhügel, nach jedem

längst vertrockneten Kanallauf, und er grübelte, ob wohl dieser oder

jener Ruinenhügel oder Kanallauf, nach seiner örtlichen Lage zu

schließen, mit dem einen oder anderen im Talmud erwähnten Ort oder Kanal

identisch sein möge. Nach seiner Rückkehr veröffentlichte er im Sommer

1876 in der hebräischen Wochenschrift 'Ha-Maggid' eine Reihe von Artikeln

unter dem Titel 'Meine Reise nach den Ruinen Babylons'. Von jener Zeit bis

zu seiner endgültigen Rückkehr nach Europa 1884 hat Obermeyer öfters

die Gelegenheit ausgenutzt, noch weiter die Landschaft zwischen dem

Euphrat und Tigris zu durchreisen und zu durchforschen und seine

Kenntnisse über die Heimat des babylonischen Talmuds erschöpfend zu

erweitern. Als der Prinz Abbas-Mirza-Naib-assaltanah, der sich in der

Zwischenzeit mit seinem Bruder versöhnte hatte, im Jahre 1881 nach

Persien zurückkehrte, begleitete ihn Obermeyer zuerst nach Kaswin und

später nach Teheran, wo er die Stelle des Lehrers im Hause des persischen

Prinzen beibehielt. Im Jahre 1884 erhielt er eine Berufung nach Wien als

Lehrer der arabischen und persischen Sprache und Literatur an der K.K.

Lehranstalt für orientalische Sprachen, wo er bis 1915 tätig war. Im

Jahre 1907 erschien das bekannte Werk von Obermeyer 'Modernes Judentum im

Morgen- und Abendland' (Wien und Leipzig). Dieses interessante Werk

behandelt mit großer Sachkenntnis viele aktuellen Probleme des jüdischen

Lebens und ist durchdrungen von einer besonderen Liebe des Verfassers zum

toratreuen Judentum, im Geiste dessen Obermeyer sein ganzes Leben geführt

hat. Im Jahre 1929 hat Obermeyer sein Lebenswerk 'Die Landschaft

Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats' (Geographie und

Geschichte nach talmudischen, arabischen und anderen Quellen)

veröffentlicht. Dieses Werk ist eine reiche und unentbehrliche Quelle

für jeden Forscher auf dem Gebiete der Geographie des babylonischen Talmuds

und unterscheidet sich den den Arbeiten seiner Vorgänger auf diesem

Gebiet, da er außer den bisher benutzten Schriftstellern des Altertums

sich auch auf die arabischen Geographen und Historiker stützt, und

Obermeyer nicht zuletzt seine eigene Anschauung über alle Stätten und

Flecken Babyloniens zugute kommt. Es ist interessant zu bemerken, dass der

Verfasser bei Erscheinen dieses Buches bereits 84 Jahre alt war und selbst

die Korrektur gelesen hat. Das Buch ist aber in so bewundernswerter

Lebendigkeit geschrieben, dass man kaum das hohe Alter des Verfassers

merken kann. Jetzt lebt Professor Obermeyer im Israelitischen Altersheim

in Würzburg, wo er sich noch lange Jahre seiner wohl verdienten Ruhe und

geistigen Frische erfreuen möge. Prof. Dr. Isaac Markon.

Hamburg." |

Zum Tod von Prof. Jacob Obermeyer (1937)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1938: "Prof.

Jacob Obermeyer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - Würzburg,

17. Januar (1938). In der Nacht von Freitag auf Sabbat, den 28. Tebet

(Nacht vom 31. Dezember 1937 auf 1. Januar 1938), verschied in Würzburg

Prof. Jacob Obermeyer im hohen Greisenalter von 92 Jahren. Man macht sich

wohl keiner Übertreibung schuldig, wenn man behauptet, dass mit diesem

Leben eines der merkwürdigsten und interessantesten Schicksal unter Juden

neuerer Zeit sein Ende gefunden hat. Jacob Obermeyer wurde im Jahre 1845

im mittelfränkischen Dörfchen Steinhart geboren und genoss bereits in

früher Jugend eine gründliche talmudische Ausbildung. Dieses 'Lernen'

der Jugendzeit sollte für Obermeyer zum entscheidenden Erlebnis werden,

das für ihn weiterhin bis an sein Ende schicksalhaft geblieben ist. Seine

Jugend fiel in eine Zeit, die durch das Aufblühen der modernen jüdischen

Wissenschaft weiten Kreisen des deutschen Judentums neue Impulse zu geben

versprach. Als Obermeyer jung war, schrieben Zunz, Grätz und

Steinschneider ihre bekannten Werke. Von dem Forschungsdrang seiner Zeit

wurde auch er ergriffen, und doch in so ganz anderer Weise, als es unter

deutsch-jüdischen Gelehrten damals üblich war. Seine Leidenschaft,

Geschichte und Gegenwart des Judentums zu erforschen, zwang ihn nicht

hinter den Schreibtisch, sondern hinaus in fremde Länder und Erdteile.

Besonders der jüdische Orient interessiert ihn. Er durchstreifte die

ganze Nordküste Afrikas, besuchte Ägypten, Palästina, Syrien und wurde

schließlich im Jahre 1869 Lehrer an einer Alliance-Schule in Bagdad.

Angehörige des persischen Herrscherhauses, die in Bagdad im Exil lebten,

wurden auf ihn aufmerksam, und so wurde Obermeyer für längere Zeit -

Romantik aus 1001 Nacht; - Erzieher eines persischen Prinzen. Jetzt

begannen seine eigentlichen Forscherjahre; sein Amt ließ ihm noch genug

Muße übrig für ernste wissenschaftliche Tätigkeit. Er studierte

arabisch, persisch und die klassischen Sprachen des europäischen

Altertums, bis er sich eine profunde Kenntnis dieser Literaturen

angeeignet hatte. So ausgerüstet, konnte er nun an sein Lebenswerk

herangehen. Es führte ihn zurück zu den talmudischen Studien seiner

jungen Jahre und verfolgte kein geringeres Ziel, als die Erforschung Mesopotamiens,

der alten Heimat des babylonischen Talmuds und des Gaonats, um so den

Buchstaben des Gelernten das Leben der unmittelbaren Anschauung

einzuhauchen. Eine Geographie des Talmuds sollte sein Buch sein. Es

erschien - allerdings erst im Jahre 1929 - unter dem Titel: 'Die

Landschaft Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats'. 'Dort

unten in Mesopotamien', schreibt Obermeyer an anderer Stelle, 'am Rande

der großen arabischen Wüste, an den Ufern des Euphrat und Tigris habe

ich aus dem Born der arabischen Klassiker meine Bildung geschöpft und an

den Bächen Babyloniens, an dem Urquell des Talmud, meinen Durst nach der

Lehre gelöscht.' Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Januar 1938: "Prof.

Jacob Obermeyer - das Andenken an den Gerechten ist zum Segen - Würzburg,

17. Januar (1938). In der Nacht von Freitag auf Sabbat, den 28. Tebet

(Nacht vom 31. Dezember 1937 auf 1. Januar 1938), verschied in Würzburg

Prof. Jacob Obermeyer im hohen Greisenalter von 92 Jahren. Man macht sich

wohl keiner Übertreibung schuldig, wenn man behauptet, dass mit diesem

Leben eines der merkwürdigsten und interessantesten Schicksal unter Juden

neuerer Zeit sein Ende gefunden hat. Jacob Obermeyer wurde im Jahre 1845

im mittelfränkischen Dörfchen Steinhart geboren und genoss bereits in

früher Jugend eine gründliche talmudische Ausbildung. Dieses 'Lernen'

der Jugendzeit sollte für Obermeyer zum entscheidenden Erlebnis werden,

das für ihn weiterhin bis an sein Ende schicksalhaft geblieben ist. Seine

Jugend fiel in eine Zeit, die durch das Aufblühen der modernen jüdischen

Wissenschaft weiten Kreisen des deutschen Judentums neue Impulse zu geben

versprach. Als Obermeyer jung war, schrieben Zunz, Grätz und

Steinschneider ihre bekannten Werke. Von dem Forschungsdrang seiner Zeit

wurde auch er ergriffen, und doch in so ganz anderer Weise, als es unter

deutsch-jüdischen Gelehrten damals üblich war. Seine Leidenschaft,

Geschichte und Gegenwart des Judentums zu erforschen, zwang ihn nicht

hinter den Schreibtisch, sondern hinaus in fremde Länder und Erdteile.

Besonders der jüdische Orient interessiert ihn. Er durchstreifte die

ganze Nordküste Afrikas, besuchte Ägypten, Palästina, Syrien und wurde

schließlich im Jahre 1869 Lehrer an einer Alliance-Schule in Bagdad.

Angehörige des persischen Herrscherhauses, die in Bagdad im Exil lebten,

wurden auf ihn aufmerksam, und so wurde Obermeyer für längere Zeit -

Romantik aus 1001 Nacht; - Erzieher eines persischen Prinzen. Jetzt

begannen seine eigentlichen Forscherjahre; sein Amt ließ ihm noch genug

Muße übrig für ernste wissenschaftliche Tätigkeit. Er studierte

arabisch, persisch und die klassischen Sprachen des europäischen

Altertums, bis er sich eine profunde Kenntnis dieser Literaturen

angeeignet hatte. So ausgerüstet, konnte er nun an sein Lebenswerk

herangehen. Es führte ihn zurück zu den talmudischen Studien seiner

jungen Jahre und verfolgte kein geringeres Ziel, als die Erforschung Mesopotamiens,

der alten Heimat des babylonischen Talmuds und des Gaonats, um so den

Buchstaben des Gelernten das Leben der unmittelbaren Anschauung

einzuhauchen. Eine Geographie des Talmuds sollte sein Buch sein. Es

erschien - allerdings erst im Jahre 1929 - unter dem Titel: 'Die

Landschaft Babyloniens im Zeitalter des Talmuds und des Gaonats'. 'Dort

unten in Mesopotamien', schreibt Obermeyer an anderer Stelle, 'am Rande

der großen arabischen Wüste, an den Ufern des Euphrat und Tigris habe

ich aus dem Born der arabischen Klassiker meine Bildung geschöpft und an

den Bächen Babyloniens, an dem Urquell des Talmud, meinen Durst nach der

Lehre gelöscht.'

Nach dreijährigem Aufenthalt in Persien erhielt er im Jahre 1884 einen

ehrenvollen Ruf nach Wien als Dozent für arabische und persische Sprache

und Literatur an der k.k. Lehranstalt für orientalische Sprachen. Über

drei volle Jahrzehnte bekleidete er dieses Amt. In dieser Zeit schrieb er

u.a. ein Buch über 'Modernes Judentum im Morgen- und Abendland' (Wien und

Leipzig 1907), in dem er uns zeigt, mit welchem Forscherblick für alles,

was jüdisch war, er seine Weltreisen unternommen hat. Mit schonungsloser

Wahrheitsliebe werden hier alle jüdischen Erscheinungen, besonders

diejenigen des westeuropäischen Judentums, in ihrer Echtheit gemessen an

der alten, unverfälschten, legitimen Tradition, und an nicht wenigen

Stellen seines Buches reißt er dem als hohl und unlauter erkannten

Reformjudentums seinerzeit die Maske ab. Von 1920 bis 1931 lebte Obermeyer

in Berlin, im Jahre 1931 übersiedelte er ins hiesige Altersheim.

Seit dieser Zeit kannten wir Würzburger Professor Obermeyer und wenn er

jetzt in die Ewigkeit abberufen wurde, so mögen Judentum und Judenheit in

der weiten Welt den Tod des bedeutenden Gelehrten beklagen, wir in

Würzburg trauern außerdem noch um den Menschen Jacob Obermeyer. Nicht

etwa, dass er hier in Würzburg abseits von der wissenschaftlichen Welt

ein 'Privatleben' geführt hätte, er hätte vielleicht als 90er das Recht

dazu gehabt. Nein, wie alle, die das Glück hatten, mit Jacob Obermeyer in

seinen letzten Jahren öfters zusammen zu sein, konnten an dieser

ehrwürdigen Greisengestalt so recht einmal sehen, wie echtes Gelehrtentum

seinen Träger innerlich und äußerlich zu einem Menschen zu formen und

zu prägen vermag. Das, was an der Gestalt Obermeyers auf alle, die ihm

nahe standen, besonders aber auf junge Menschen, so faszinierend wirkte,

war eine absolute und doch so demütige Wahrheitsliebe. Allen

Erscheinungen gegenüber, ein unzerstörbarer Lebensoptimismus und vor

allem eine tiefe Liebe zum Judentum und zum jüdischen Volk. Und dadurch

war sein Wesen zu einer Lehrer- und Erzieherpersönlichkeit geformt, die

er bis zu seinem letzten Atemzug geblieben ist und deren Eindruck sich

schlechterdings Niemand |

entziehen konnte. Er hatte in seiner Art etwas Väterlich-gütiges und

liebenswürdiges. Der ganze Charm seines Greisenalters umfing einen in

seiner Umgebung. Und doch, wenn er vom Judentum und seiner Lehre sprach,

erfüllte ihn stets Ernst und - Sorge. Wie oft konnten wir seine Mahnung

hören: 'Ja, junger Freund, Sie und Ihre ganze Generation müssen arabisch

lernen, Sie müssen den Saadja Gaon in seiner Ursprache, müssen seine Bibelübersetzung

lernen. Sonst bleiben Ihnen mit die wertvollsten Quellen des echten

Judentums verschlossen.'

entziehen konnte. Er hatte in seiner Art etwas Väterlich-gütiges und

liebenswürdiges. Der ganze Charm seines Greisenalters umfing einen in

seiner Umgebung. Und doch, wenn er vom Judentum und seiner Lehre sprach,

erfüllte ihn stets Ernst und - Sorge. Wie oft konnten wir seine Mahnung

hören: 'Ja, junger Freund, Sie und Ihre ganze Generation müssen arabisch

lernen, Sie müssen den Saadja Gaon in seiner Ursprache, müssen seine Bibelübersetzung

lernen. Sonst bleiben Ihnen mit die wertvollsten Quellen des echten

Judentums verschlossen.'

Am ergreifendsten aber war sein Optimismus, eine geradezu heitere

Lebenszuversicht, wie man sie selten bei einem Menschen antrifft. Niemals

hörten wir den 92-jährigen klagen, es sei denn, dass er das Nachlassen

seines Augenlichts bedauerte, was ihn daran hinderte, bis zuletzt noch

wissenschaftlich tätig zu sein. Er ließ sich aus Büchern und Zeitungen

vorlegen, und so staunte der Besucher immer wieder darüber, dass der

Greis bis in seine letzten Tage stets mit den neuesten Ereignissen

vertraut war. Am liebsten aber las er - in seinem Buche, dem

wissenschaftlichen Hauptwerk seines Lebens. Mit der Lupe in der Hand

suchte er sich mühsam die Buchstaben zusammen und blätterte so gleichsam

in seinem reichen und vielgestaltigen Leben. Bei aller Demut und

Bescheidenheit, die ihn beherrschte, war er doch erfüllt von dem

beglückenden Bewusstsein, sein Leben mit Arbeit ausgefüllt und etwas

Großes geleistet zu haben. Uns Allen, die wir in seiner Umgebung sein durften,

war er Vorbild. Dr. F.G." |

| |

Weiterer Artikel zum Tod von Jacob Obermeyer

von Prof. Dr. Isaak Markon

in der "Central-Verein-Zeitung" vom 13. Januar 1938: "Jacob Obermeyer..."

Der Verfasser des Nachrufes Isaak Dov Ber Markon (1875-1949) war ein

russischer Bibliothekar, Orientalist und Pädagoge, siehe Wikipedia-Artikel

https://de.wikipedia.org/wiki/Isaak_Dov_Ber_Markon

|

|

|

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

N. Heymann zieht nach Oettingen (1861)

Anmerkung: es handelt sich um

Nathan Heymann (geb. 1811 in Steinhart als Sohn von Moses Heymann und Gietel

geb. Höchstädter). Dieser war seit 1843 verheiratet von Jeanette geb.

Schülein aus Bechhofen. Nathan Heymann

starb am 15. Februar 1887 in Oettingen, seine Frau am 18. August 1890 ebd.

Weiteres auf Familienblatt

von R. Hofmann.

Anzeige

aus dem "Oettingischen Wochenblatt" vom

Juni 1861 (aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries): "Lebewohl.

Bei meiner Übersiedlung nach Oettingen sage ich den Bewohnern meines

Ortes ein herzliches Lebewohl und bitte zugleich um die Fortdauer ihres

Wohlwollens. Anzeige

aus dem "Oettingischen Wochenblatt" vom

Juni 1861 (aus der Sammlung von Peter Karl Müller, Kirchheim/Ries): "Lebewohl.

Bei meiner Übersiedlung nach Oettingen sage ich den Bewohnern meines

Ortes ein herzliches Lebewohl und bitte zugleich um die Fortdauer ihres

Wohlwollens.

Steinhard, den 24. Juni 1861. N. Heymann." |

Weitere Dokumente

Postkarte

an Hermann Weil,

Maschinenfabrik in Augsburg-Pfersee (1923)

von Hedwig Gutmann geb. Steiner (geb. in

Steinhart) |

|

|

|

Der Adressat Hermann Weil (geb. 1893 in

Buchau) war mit seinem Bruder Siegfried

Teilhaber der "Motoren- und Maschinenfabrik Augsburg-Pfersee. Hermann Weil und seine Tochter

Edith Weil (Information

über Link) flohen 1938 in die Niederlande. Im Dezember 1943 oder Januar 1944

wurden beide von Amsterdam nach Auschwitz deportiert, wo sie am 28.Januar 1944 ermordet

wurden. Vgl. über Link: Die

Geschichte der Familie Siegfried Weil, Augsburg.

Die Karte selbst ist an die Frau von Hermann Weil geschrieben: Selma

Weil geb. Oberdorfer (geb. 1893 in Hainsfarth). Selma

Weil blieb 1938 in Augsburg bei ihrer Mutter. Ihre Adresse war 1939 die Halderstrasse 6, direkt

neben der Synagoge. In der Liste der ermordeten Juden Augsburgs findet sich der

3. September 1943 als eingetragener Deportationstag. Der Name ihrer bei Ihr lebenden Mutter

Karoline Oberdorfer geb. Steiner (geb. in Steinhart) findet sich ebenfalls in der Liste der ermordeten

Juden Augsburgs mit dem eingetragenen Deportationstag 30. August 1942.

Die Absenderin der Karte ist Hedwig Gutmann geb. Steiner

(geb. 1874 in Steinhart). Sie war eine jüngere Schwester von Selmas Mutter und somit Selmas Tante. Auch

die Namen von Hedwig Gutmanns und Karoline Oberdorfer geb. Steiner finden

sich in den Listen der Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland (siehe oben).

Link zu den "Jewish Birth

Records of Steinhart" von Rolf

Hofmann. |

Zur Geschichte der Synagoge

Eine Synagoge

beziehungsweise einen Betsaal gab es sicher bereits im 18. Jahrhundert. Im

Zusammenhang mit den allgemeinen Reformbemühungen seit den 1830er-Jahren wurden

auch in Steinhart gottesdienstliche Reformen durchgeführt. Ein Synagogenchor

(nach orthodoxer Tradition jedoch nur mit Männerstimmen) wurde gegründet. Die

Synagoge wurde 1839 umfassend renoviert und am 6. September 1839

neu eingeweiht. Über die damaligen Veränderungen im Gemeindeleben erschien in

der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" (Ausgabe vom 17. Oktober 1840)

erschien folgender Artikel:

Steinhart (Mittelfranken, Anm. damals noch Steinhard,

die Gemeinde wechselte erst vor wenigen Jahrzehnten mit der Auflösung des

Landkreises Gunzenhausen von Mittelfranken nach Schwaben). In Nummer 27

Ihres sehr geschätzten Blattes findet sich Seite 391 eine Notiz über

Synagogen-Reform in der Gemeinde Dittenheim, bei welcher Gelegenheit von den

Nachbargemeinden auf eine wegwerfende Weise abgesprochen wird, dies veranlasst

mich, folgende Zeilen zur Berichtigung jenes Artikels einzusenden. Steinhart (Mittelfranken, Anm. damals noch Steinhard,

die Gemeinde wechselte erst vor wenigen Jahrzehnten mit der Auflösung des

Landkreises Gunzenhausen von Mittelfranken nach Schwaben). In Nummer 27

Ihres sehr geschätzten Blattes findet sich Seite 391 eine Notiz über

Synagogen-Reform in der Gemeinde Dittenheim, bei welcher Gelegenheit von den

Nachbargemeinden auf eine wegwerfende Weise abgesprochen wird, dies veranlasst

mich, folgende Zeilen zur Berichtigung jenes Artikels einzusenden.

Wenn ich auch weit entfernt bin, die zum Lobe jener Gemeinde angeführten

Tatsachen in Abrede stellen zu wollen, so kann ich doch, ohne unbescheiden zu

sein, sagen, dass nicht minder auch in hiesiger Gemeinde, seit einer geraumen

Zeit, ein reger Eifer für alles Gute und Zeitgemäße, auf eine für jeden

Menschenfreund höchst erfreuliche Weise sich kund gegeben hat. So sind hier

zwei Vereine ins Leben getreten, die sich Unterstützung der Armen und Kranken

und Beförderung armer Jünglinge zu einem ordentlichen Handwerke zur Pflicht

gemacht haben. Das Bedürfnis einer Synagogen-Reform längst fühlend, suchte

man durch einzelne Einrichtungen manche Missbräuche abzustellen. Umso williger

kam man im vorigen Jahre der Aufforderung des königlichen Landgerichts, die

Synagogen-Ordnung von Mittelfranken einzuführen, entgegen und scheute die

beträchtlichen pekuniären Opfer nicht, um unsere Synagoge auch in ihrem

Inneren zeitgemäß und ihrer hohen Bestimmung würdig auszustatten, was auf

eine so befriedigende Weise gelungen ist, dass Jeder welcher unsere Synagoge

früher kannte, jetzt beim Eintritt in dieselbe sich von deren freundlichem

Anblick überrascht fühlt. Gleichzeitig hat sich aus der männlichen

Schuljugend und mehreren erwachsenen Jünglingen ein Sänger-Chor gebildet,

welcher sich seit der Wiedereröffnung unserer renovierten Synagoge (d.i. am 6.

September 1839) beeifert, an Sabbat- und Festtagen durch angemessenen

Choral-Gesang die Gemeinde zur Andacht zu stimmen. Schließlich muss ich mir die

Bemerkung noch erlauben, dass es dem verehrten Einsender obiger Notiz entgangen

zu sein scheint, dass aus seiner Gemeinde eine Deputation Sachkundiger sich hier

her begab, um von unserer Synagoge Einsicht zu nehmen und nach diesseitigem Plane die dortige Synagoge herstellen zu lassen; somit hat Steinhart, nicht aber

Dittenheim, für diese Gegend das gute Beispiel gegeben. |

Bis um 1880 waren die meisten jüdischen Einwohner abgewandert, sodass

die Synagoge geschlossen, verkauft und zu einem bis heute erhaltenen Wohnhaus

umgebaut wurde. Nach den Erinnerungen von Heinrich Heymann wurde die Synagoge

allerdings "auf Abbruch verkauft", sodass nicht ganz klar ist, wie viel

von dem alten Synagogengebäude in dem jetzt hier stehenden Wohnhaus aufgegangen

ist.

Fotos

Historische Fotos:

Historische Fotos sind nicht bekannt, eventuelle

Hinweise bitte an den Webmaster von Alemannia Judaica,

Adresse siehe Eingangsseite |

Neuere Fotos:

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum 12.3.2004)

| Die Steinharter Synagoge |

|

|

|

|

| Die Synagoge in

Steinhart war ein unauffälliges Gebäude. Es wird heute zu Wohnzwecken

genutzt. |

| |

Das jüdische

Schul- und Gemeindehaus |

|

|

| |

Das stattliche

jüdische Schul- und Gemeindehaus wurde von dem aus Steinhart stammenden, nach London

ausgewanderten jüdischen Kaufmann Joel Emanuel 1842 finanziert;

es kostete über 4.000

Gulden. |

| |

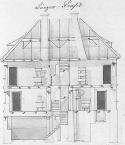

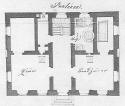

|

Bauplan des

jüdischen Gemeindehauses von 1842; Planfertiger war Dionys Streicher,

Gemeindebevollmächtigter, Techniker und Maurermeister zu Wemding

(Plan erhalten über Rolf Hofmann, Stuttgart) |

|

|

|

Längenprofil des

jüdischen Gemeindehauses.

Erkennbar sind die Öfen auf beiden Stockwerken.

Das Kaltwasser wurde aus dem Brunnen im Keller

in einen Holzbottich in der Küche im EG hochgepumpt

und dann im freien Fall ins Tauchbecken geleitet.

|

Erdgeschoss: die

beiden Zimmer links wurden als

Schulraum genutzt (beheizt). Hinten neben der Treppe

gab es ein WC. Die Mikwe im rechten Bereich hatte

einen Zugang über das "Baadzimmer" mit Ofen. In der

"Kuch" sieht man den Holzbottich und den Ofen für

die Zubereitung des warmen Wassers für die Mikwe. |

Erster Stock (Parterre) mit

der Wohnung des Lehrers

(Wohn- und Schlafzimmer, Kammer, "Kuche" (Küche),

"Speiß" (Speisekammer) und "Cabinet" (kleines

Nebenzimmer)). Auch ein Gemeindezimmer war

vorhanden für die Sitzungen des Gemeindevorstandes

und für die Gruppen der Gemeinde. |

| |

|

Foto von 2013

(vor Einbau neuer Fenster;

Foto erhalten von Gerhard Beck) |

|

| |

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Ludwig Müller: Aus fünf Jahrhunderten. Beiträge zur Geschichte

der jüdischen Gemeinden im Ries. in: Zeitschrift des Historischen Vereins

für Schwaben und Neuburg 26 1899 S. 81-183. |

| Pinkas Hakehillot: Encyclopedia of Jewish

Communities from their foundation till after the Holocaust. Germany -

Bavaria. Hg. von Yad Vashem 1972 (hebräisch) S. 370. |

| Michael Trüger: Der jüdische Friedhof in Steinhart/Schwaben. In:

Der Landesverband der Israelit. Kultusgemeinden in Bayern. 11. Jg. Nr. 73

Juni 1997 S. 17-18. |

| Alfred Heinzel: Juden in Steinhart - Kurzer

Rückblick. Aufsatz aus den 1990er-Jahren. |

| Gernot Römer: Schwäbische Juden. Leben und Leistungen aus zwei Jahrhunderten. In

Selbstzeugnissen, Berichten und Bildern. Augsburg 1990 (insbesondere zu der

aus Steinhart stammenden Familie Heymann S. 37ff. |

|

Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band

6.

Spuren jüdischen Lebens rund um den Hesselberg. Kleine Schriftenreihe Region Hesselberg Band

6.

Hrsg. von Gunther Reese, Unterschwaningen 2011. ISBN

978-3-9808482-2-0

Zur Spurensuche nach dem ehemaligen jüdischen Leben in der Region Hesselberg lädt der neue Band 6 der

'Kleinen Schriftenreihe Region Hesselberg' ein. In einer Gemeinschaftsarbeit von 14 Autoren aus der Region, die sich seit 4 Jahren zum

'Arbeitskreis Jüdisches Leben in der Region Hesselberg' zusammengefunden haben, informieren Ortsartikel über Bechhofen, Colmberg,

Dennenlohe, Dinkelsbühl, Dürrwangen, Feuchtwangen, Hainsfarth, Heidenheim am Hahnenkamm, Jochsberg, Leutershausen, Mönchsroth, Muhr

am See (Ortsteil Altenmuhr), Oettingen, Schopfloch, Steinhart,

Wallerstein, Wassertrüdingen und Wittelshofen über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinden. Am Ende der Beiträge finden sich Hinweise auf sichtbare Spuren in Form von Friedhöfen, Gebäuden und religiösen Gebrauchsgegenständen mit Adressangaben und Ansprechpartnern vor Ort. Ein einleitender Beitrag von Barbara Eberhardt bietet eine Einführung in die Grundlagen des jüdischen Glaubens. Eine Erklärung von Fachbegriffen, ein Literaturverzeichnis und Hinweise auf Museen in der Region runden den Band mit seinen zahlreichen Bildern ab. Das Buch ist zweisprachig erschienen, sodass damit auch das zunehmende Interesse an dem Thema aus dem englischsprachigen Bereich

abgedeckt werden kann, wie Gunther Reese als Herausgeber und Sprecher des Arbeitskreises betont. Der Band mit einem Umfang von 120 Seiten ist zum Preis von

12,80 €- im Buchhandel oder im Evangelisch-Lutherischen Pfarramt Mönchsroth, Limesstraße 4, 91614 Mönchsroth, Tel.: 09853/1688 erhältlich

E-Mail: pfarramt.moenchsroth[et]elkb.de. |

|

Materialien zu Steinhart, erarbeitet von Rolf Hofmann, harburgprojekt,

auf Grundlage der Forschungen von Mario Jacoby

STEINHART JEWISH VITAL RECORDS - compiled by Rolf Hofmann, based on Mario

Jacoby's previous research

(1) birth records

1816-1871

(2) marriage records 1816-1875

(3) death records 1816-1900

(4) gravelist + name index

(5) cemetery map

(6) family list of 1804

(7) matrikel list (ca. 1813-1861)

(8) familysheet Michael

Untermeier of Steinhart + Augsburg

(9) familysheet

Nathan Heymann of Steinhart + Oettingen

(10) Familienblatt

Familie Heymann aus Steinhart - Schematische Teilübersicht

(11) Familienblatt Familie

Emanuel aus Steinhart

Joel Emanuel (1770

Steinhart - 1853 London) war Bankier und Philantropist in London.

(12) Familienblatt

Samuel Israel Weinberger of Steinhart

(13) familysheet Isaak

Herrmann of Steinhart + Oettingen

(14) familysheet Salomon

Herrmann of Steinhart + Oettingen

Weitere Ahnentafel:

Ahnentafel

Jenny Heymann (Nachkommen von Salomon, geb. um 1715 in Steinhart), erstellt

von Mouna El Kassemi, Stefanie Jurk, Vitushan A. und Cornelia Egger (stud.

Ludwigsburg 2018)

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|