|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zu den Synagogen in

Baden-Württemberg

Links:

Stempel der Israelitischen Gemeinde Malsch (Quelle: Stude s. Lit. S. 363) Links:

Stempel der Israelitischen Gemeinde Malsch (Quelle: Stude s. Lit. S. 363)

Malsch (Landkreis Karlsruhe)

Jüdische Geschichte / Betsaal/Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In dem von 1622 bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zur

Markgrafschaft Baden-Baden gehörenden Malsch bestand eine jüdische Gemeinde

bis 1938/40. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück, als

zunächst – vermutlich während des Dreißigjährigen Krieges – drei jüdische

Familien im Ort aufgenommen wurden. 1684 wird ein Aaron von Malsch genannt. 1715 waren sechs

Familien am Ort, 1721 fünf, 1783 vier, 1797 vierzehn.

Eine selbständige jüdische Gemeinde dürfte sich zwischen 1810 und 1822

gebildet haben. Erstmals ist in einem Kaufvertrag vom 3. Mai 1822 von der

"hiesigen Israelitischen Gemeinde" die Rede. An diese verkaufte damals

die Witwe des Liebmann Simon eine zweistöckige Behausung. In einem Vertrag vom

Mai 1810 war noch die Rede von "sämtlicher Judenschaft", an die der

"Schutzjud" Max Bär seine Stallung samt dem Grundstück verkauft

hat.

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich die Zahl der jüdischen Einwohner

wie folgt: 1825 108 jüdische Einwohner (4,6 % von insgesamt 2.330 Einwohnern),

1832 113, 1836 152, 1839 160, 1864 243, 1871 254, 1875 Höchstzahl von 320 Personen

(9,0 % von insgesamt 3.544 Einwohnern), 1880 303, 1885 293, 1890 247, 1895

224 (6,0 % von 3.771), 1900 203 (5,2 % von 3.906), 1905 180, 1910 146 (3,3 % von

4.407).

Bis zur 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es unter den jüdischen

Gewerbetreibenden fast ausschließlich Viehhändler, Metzger und

Krämer.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge (s.u.), eine

jüdische Schule (von 1873 bis 1876 als jüdische Konfessionsschule), ein rituelles

Bad (am Ortsbach, Gebäude 1962 abgebrochen). Die jüdische Schule war in einem

Unterrichtsraum in einem gemeindeeigenen Haus neben der Kirche eingerichtet.

Nach der Auflösung der Konfessionsschulen in Baden 1876 wurde im Schulraum noch der

Religionsunterricht erteilt; für den allgemeinen Unterricht besuchten die

jüdischen Kinder die Ortsschule. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der

Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet

tätig war. Unter den Lehrern werden genannt: Lehrer Hirsch Rothschild (1851 bis

1868, vgl. ein Bericht von ihm in der Seite zu

Gerstheim), Lehrer Kahn (1873 bis 1876 bis zur

Auflösung der Konfessionsschule; 1869/70 gab es 51 jüdische Schulkinder,

1870/71 53, 1871/72 63), Hauptlehrer Nathan Bergmann (von mindestens 1889 bis

1920). In den 1920er-Jahren wurden die Kinder der Gemeinde zeitweise durch Lehrer aus

Nachbargemeinden unterrichtet. Die Toten der Gemeinde wurden auf dem jüdischen Friedhof

in Kuppenheim beigesetzt; die Anlage eines jüdischen Friedhofes in Malsch

neben dem allgemeinen Ortsfriedhof wurde 1868 von der Gemeindeverwaltung

abgelehnt. 1827 wurde

die jüdische Gemeinde dem Rabbinatsbezirk Karlsruhe, 1885 dem Rabbinatsbezirk

Bühl

zugeteilt.

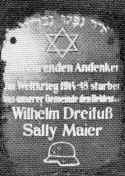

Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 nahmen auch jüdische Soldaten

aus der Gemeinde teil: auf der Gedenktafel der "Germania" auf dem

Kirchplatz finden sich die Namen der jüdischen Kriegsteilnehmer: Nathan Maier

und Salomon Kaufmann. Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Wilhelm Dreifuß

(geb. 15.4.1893 in Malsch, gef. 26.5.1915) und Sally Maier (geb. 26.9.1899 in

Malsch, gef. 17.11.1918). Der Name von Sally Maier steht auf dem Gefallenendenkmal der Gemeinde.

Beide Namen waren auf einer Gedenktafel in der Synagoge zu lesen (siehe

Abbildung unten). Außerdem sind gefallen: Berthold Falk (geb. 6.5.1899 in

Malsch, vor 1914 in Durlach wohnhaft, gef. 21.7.1918), David Falk (geb.

18.1.1895 in Malsch, vor 1914 in Ettlingen wohnhaft, gef. 24.3.1918), Jakob

Maier (geb. 5.8.1871 in Malsch, vor 1914 in Hitdorf wohnhaft, gef.

7.11.1917).

Um 1924, als zur Gemeinde 101 Personen gehörten (2,1 % von insgesamt

5.004 Einwohnern, waren die Gemeindevorsteher Julius Maier, Samuel Maier und Lippmann Maier. Die damals neun schulpflichtigen jüdischen Kinder erhielten

ihren Religionsunterricht durch Lehrer Lazarus Aberbach aus Ettlingen. 1932

waren die Gemeindevorsteher Albert Stern (1. Vors.), David Maier (2. Vors.) und

Gustav Maier (3. Vors.). Als Lehrer, Kantor und Schochet kam regelmäßig Lehrer

H. Translateur aus Rastatt nach Malsch; im Schuljahr 1931/32 hatte er fünf Kinder

aus der Gemeinde in Religion zu unterrichten. An jüdischen Vereinen gab

es insbesondere den Wohltätigkeitsverein Gemilus Chesed (1932 unter

Leitung von David Maier; Zweck und Arbeitsgebiete: Krankenpflege und

Bestattungswesen) sowie den Frauenverein (1932 unter Leitung von Lina

Löb). Nachdem 1932 Leo Gabel das Amt des Kantors und Religionslehrers

übernommen hatte, wurde auch ein "Jüdischer Jugendbund"

gegründet.

An ehemaligen, bis nach 1933 bestehenden Handels- und Gewerbebetrieben

im Besitz jüdischer Personen beziehungsweise Familien sind bekannt: Händler Julius Dreyfuß

(Hauptstraße 125, abgebrochen, nach 1945 neu erstellt), Warenhandlung Ludwig Dreyfuß (Adlerstraße 50, abgebrochen), Viehhandlung Alfred Löb

(Kreuzstraße 14, abgebrochen), Zigarrenfabrikant Artur Löb (Kronenstraße 2), Viehhandlung Isidor Löb

(Kreuzstraße 8), Viehhandlung Leopold Löb (Kreuzstraße 10), Viehhandlung Gustav Maier

(Adlerstraße 38, abgebrochen), Viehhandlung Isidor Maier (Adlerstraße 8), Fellhandlung Jakob Maier

(Adlerstraße 4 und 6), Viehhandlung Lippmann Maier (Hauptstraße 33), Textilgeschäft Siegmund Maier

(Beethovenstraße 1 und Neuwiesenstraße 6), Fellhandlung Maier Maier (Neudorfstraße

1) Schuhmacher Max Maier I (Adlerstraße 8), Kaufmann Max Maier II (Waldprechtsstraße

1, abgebrochen), Tankstelle Richard Maier (Hauptstraße 13), Handelsmann Samuel Maier

(Adlerstraße 52, abgebrochen), Metzger und Viehhandlung Stern (Sézanner Straße

54).

1933 lebten in Malsch noch 89 jüdische Personen. Durch die Folgen des

wirtschaftlichen Boykotts, der zunehmenden Repressalien und der Entrechtung sind

alsbald mehrere der jüdischen Gemeindeglieder von Malsch in andere Orte

verzogen oder ausgewandert. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Synagoge

zerstört (s.u.), die Schaufenster jüdischer Geschäfte und das Mobiliar

jüdischer Wohnungen wurden zerschlagen. Es kam auch zu Misshandlungen und

Plünderungen: Lippmann Maier wurden 3.800 RM aus dem Kassenschrank gestohlen.

Mindestens 10 Männer der Gemeinde wurden in das KZ Dachau verschleppt. Am 31.

Dezember 1939

wurden noch 28 jüdische Einwohner gezählt. Am 22. Oktober 1940 wurden die

letzten 19 jüdischen Einwohner aus Malsch nach Gurs deportiert.

Von den in Malsch geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem und den Angaben des "Gedenkbuches

- Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945"): Wilhelm Bär (1890), Clara Bermann geb. Maier

(1895), Berthold Dreyfuss (1870), Gustav Dreyfuss (1866), Joseph Dreyfuss

(1878), Karoline Dreyfuss (1874), Ludwig Dreyfuss (1894), Simon Dreyfuss (1875),

Wilhelm Dreyfuss (1871), Wilhelm Dreyfuss (1898), Bertha Falk geb. Bär (1872), Josef Falk

(1892), Max Falk (1897), Charlotte Gabel geb. Weisberg

(1907), Leo Gabel (1901), Betty Geismar geb. Löb (1884), Sara Herz geb. Maier

(1866), Klara Kahn (1900), Betty Kaufherr geb. Weil (1896), Hannelore Kaufherr

(1926), Josef Kaufherr (1889), Mathilde Kaufmann geb. Maier (1855), Salomon

Lehmann (1868), Alfred Löb (1887), Isidor Löb (1866), Jenny Löb geb.

Neustädter (1879), Karolina Löb geb. Maier (1872), Babette Maier (1895), David

Maier (1878), Ella Maier geb. Israel (1879), Frieda Maier geb. Löb (1894),

Hilda Maier (1891), Jacob Maier (1886), Klara Maier (1875), Klara Maier geb.

Weil (1890), Lina Maier (1883), Löb Maier (1877), Max Maier (1867), Max Maier

(1872), Mina Maier (1873), Nanette Maier (1871), Klara Maier geb. Weil (1890),

Löb Maier (1877), Salomon Maier (1893), Samuel Maier (1861), Samuel Maier

(1864), Sigmund Maier (1888), Simon Maier (1857), Simon Maier (1881), Sophie

Maier (1863), Wanda Nussbaum geb. Maier (1898), Babette Oppenheimer geb. Maier

(1877), Selma Ruthenberg geb. Maier (1890), Babette Schmalz geb. Stern (1867),

Fanni Slingeneyer geb. Maier (1879), Lina Sohn geb. Dreifuss (1881), Josef Stein

(1871), Anna Stern

geb. Neustädter (1875), Friederike Stern (1869), Josef Stern (1873), Julius

Stern (1886), Leopold Stern (1872), Salomon Stern (1864), Elise Vollweiler geb.

Maier (1889).

Unklar ist noch die Zuordnung der in der NS-Zeit Umgekommenen zu Malsch HD oder Malsch

KA bei den folgenden in "Malsch" geborenen Personen: Max

David (1877), Nathan David (1877), Hermann Hirsch (1883), Josef Jost (1885), Jenny Samson geb.

David (1882).

Am 11. Oktober 2010 wurden in Malsch 15 "Stolpersteine"

zur Erinnerung an Personen verlegt, die aus Malsch nach der Deportation

umgekommen sind. Die "Stolpersteine" liegen vor folgenden Gebäuden:

Hauptstraße 26 (Josef, Betty und Hannelore Kaufherr), Waldprechtsstraße 1 (Ella

und Max Maier), Waldprechtsstraße 5 (Leo und Charlotte Gabel; die Steine

wurden auf Wunsch der Familie Gabel inzwischen wieder entfernt und befinden sich

im Archiv der Heimatfreunde),

Hauptstraße 27 (Nanette Maier), Hauptstraße 29 (Samuel und Frieda Maier), Kreuzstraße 10

(Isidor und Karoline Löb, Salomon und Mina Lehmann, Amalie Herz). Bericht

über die Verlegung (Video) bei R.TV. Eine zweite Verlegungsaktion war

am 13. September 2012: dabei wurden vor den folgenden Gebäuden

"Stolpersteine" verlegt: Sézanner Straße 54 (Anna Stern geb.

Neustädter), Neuwiesenstraße 6 (Sigmund Maier und Clara Maier geb. Weil),

Adlerstraße 5 (Salomon Stern), Adlerstraße 8 (Max Maier und Sophie Maier),

Adlerstraße 50 (Leopold Stern und Ludwig Dreifuss), Adlerstraße 72 (Löb

Maier), Friedrichstraße 59 (Josef Stein). Dazu wurden "Stolpersteine"

für Opfer der "Euthanasie" verlegt. Weitere Informationen und

Fotos in der Website www.heimatfreunde-malsch.de.

Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer, Vorbeter und Schächter sowie der Schule

Ausschreibung der Stelle eines Lehrers und Vorsängers

(1837 / 1846) sowie der eines Kantors und Schächters in

Malsch (1903)

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1837 S. 754 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Erledigte Stelle. Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" von 1837 S. 754 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

"Erledigte Stelle.

Bei der israelitischen Gemeinde Malsch ist die Lehrstelle für den Religionsunterricht

der Jugend, mit welcher ein Gehalt von 60 Gulden nebst freier Kost und

Wohnung, sowie der Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen

verbunden ist, erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter

höherer Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage der Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirks-Synagoge Karlsruhe zu melden.

Auch wird bemerkt, dass im Falle weder Schulkandidaten noch

Rabbinatskandidaten sich melden, andere inländische Subjekte nach

erstandener Prüfung bei dem Bezirks-Rabbiner zur Bewerbung zugelassen

werden.

Karlsruhe, den 23. August 1837. Großherzogliche

Bezirks-Synagoge." |

| |

Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 12. August 1846 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

" Bei der israelitischen Gemeinde Malsch ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 1 50 fl., sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirkssynagoge Karlsruhe zu melden.

Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden." Anzeige im "Großherzoglich Badischen Anzeige-Blatt für den

See-Kreis" vom 12. August 1846 (Quelle: Stadtarchiv Donaueschingen):

" Bei der israelitischen Gemeinde Malsch ist die

Lehrstelle für den Religionsunterricht der Jugend, mit welcher ein

Gehalt von 1 50 fl., sowie der

Vorsängerdienst samt den davon abhängigen Gefällen verbunden ist,

erledigt, und durch Übereinkunft mit der Gemeinde unter höherer

Genehmigung zu besetzen.

Die rezipierten israelitischen Schulkandidaten werden daher aufgefordert,

unter Vorlage ihrer Rezeptionsurkunde und der Zeugnisse über ihren

sittlichen und religiösen Lebenswandel, binnen 6 Wochen sich bei der

Bezirkssynagoge Karlsruhe zu melden.

Auch wird bemerkt, dass im Falle sich weder Schul- noch

Rabbinatskandidaten melden, andere inländische Subjekte, nach

erstandener Prüfung bei dem Rabbiner, zur Bewerbung zugelassen

werden." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 18. Mai 1903: "Zu besetzen Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 18. Mai 1903: "Zu besetzen

per 1. August dieses Jahres die Kantor- und Schächterstelle in

Malsch bei Karlsruhe (Baden). Fixum 800 Mark Nebeneinkommen 600-700 Mark.

Freie Wohnung für Ledige. Meldungen nebst nur beglaubigten

Zeugnisabschriften sind sofort anher zu richten.

Bezirkssynagoge Bühl: Dr. B. Mayer." |

Bezirkslehrerkonferenz in Malsch

(1892)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:

"Aus Baden. Die diesjährige Religionskonferenz der israelitischen

Lehrer des Konferenzbezirkes Bühl wurde am 11. September unter Vorsitz

des Bezirksrabbiners Herrn Dr. Meyer aus Bühl

in dem Orte Malsch abgehalten. Nach Begrüßung der Versammlung durch den

Lehrer des Versammlungsortes, Herrn Hauptlehrer Bergmann und besonderer

Danksagung an die Herren Bürgermeister Rastätter und Ratschreiber Deutel,

die auf an die Ortsschulbehörde ergangene Einladung die Konferenz mit

ihrer Anwesenheit beehrten, erwiderte Herr Bürgermeister Rastätter in

warmen, zu Herzen gehenden Worten, indem er auf das schone, friedliche

Einvernehmen zwischen den verschiedenen Konfessionen der Gemeinde Malsch

hinwies, woran dessen Wünsche gipfelten, es möchten die guten

Beziehungen auch fortan in der Gemeinde sich fortpflanzen. Ehre diesem

Manne, der in solch' humaner Weise die konfessionelle Eintracht zu pflegen

und zu erhalten bestrebt ist. - Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 29. September 1892:

"Aus Baden. Die diesjährige Religionskonferenz der israelitischen

Lehrer des Konferenzbezirkes Bühl wurde am 11. September unter Vorsitz

des Bezirksrabbiners Herrn Dr. Meyer aus Bühl

in dem Orte Malsch abgehalten. Nach Begrüßung der Versammlung durch den

Lehrer des Versammlungsortes, Herrn Hauptlehrer Bergmann und besonderer

Danksagung an die Herren Bürgermeister Rastätter und Ratschreiber Deutel,

die auf an die Ortsschulbehörde ergangene Einladung die Konferenz mit

ihrer Anwesenheit beehrten, erwiderte Herr Bürgermeister Rastätter in

warmen, zu Herzen gehenden Worten, indem er auf das schone, friedliche

Einvernehmen zwischen den verschiedenen Konfessionen der Gemeinde Malsch

hinwies, woran dessen Wünsche gipfelten, es möchten die guten

Beziehungen auch fortan in der Gemeinde sich fortpflanzen. Ehre diesem

Manne, der in solch' humaner Weise die konfessionelle Eintracht zu pflegen

und zu erhalten bestrebt ist. -

Mit sichtlichem Interesse folgten auch die erwähnten Herren den darauf

folgenden Probelektionen mit den Schülern der oberen Schuljahre des

Konferenzortes aus Exodus 33,17 bis Ende und Psalm 19, die durch Herrn

Hauptlehrer Bergmann zur Zufriedenheit der Anwesenden geistvoll und unter

Erzielung des richtigen Verständnisses behandelt wurden.. |

Lehrer Jacob Schloß von Talheim kommt nach Malsch (1905)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember

1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des

Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen

in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin seither in Lorsch

nach Randegg, Sally Rosenfelder in Eubigheim

nach Buchen, Nathan Adler von Külsheim

nach Eubigheim, Kantor Simon Metzger

von Sulzburg nach Bretten,

Samuel Strauß von Berlichingen

nach Sulzburg, Jakob Schloß

von Talheim nach Malsch bei

Ettlingen. Auf Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in

Gailingen und Religionslehrer Jakob

Lorch in Untergrombach, letzterer

behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d. Rothschild'schen

Lungenheilstätte in Nordrach." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember

1905: "Karlsruhe: "Das neueste Verordnungsblatt des

Großherzoglichen Oberrates der Israeliten meldet folgende Veränderungen

in der Besetzung der Religionsschullehrerstellen: Jakob Lewin seither in Lorsch

nach Randegg, Sally Rosenfelder in Eubigheim

nach Buchen, Nathan Adler von Külsheim

nach Eubigheim, Kantor Simon Metzger

von Sulzburg nach Bretten,

Samuel Strauß von Berlichingen

nach Sulzburg, Jakob Schloß

von Talheim nach Malsch bei

Ettlingen. Auf Ansuchen wurden von ihren Stellen enthoben: Kantor Weiß in

Gailingen und Religionslehrer Jakob

Lorch in Untergrombach, letzterer

behufs Übernahme der Verwalterstelle der M.A. d. Rothschild'schen

Lungenheilstätte in Nordrach." |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Spendenaufruf für eine in schwere Not

geratene Familie (1889)

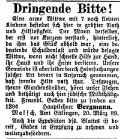

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1889: "Dringende

Bitte! Eine arme Witwe mit 7 noch kleinen Kindern befindet sich hier

in größter Not und Hilflosigkeit. Der Mann derselben, der erst vor

Kurzem verstarb, hinterließ, da ihm das Glückabhold war, eine bedeutende

Schuldenlast und würde besagte Witwe, wenn nicht schnelle Hilfe zur Hand,

ihr Haus und ihr Heim verlieren. Unsere Gemeinde ist aber leider durch

Heimsuchungen solcher Art derart in Anspruch genommen, dass fremde Hilfe

Not tut. Deswegen, teure Glaubensbrüder, höret unser Flehen und

betätigt auch hier jüdische Mildtätigkeit. Freundliche Gaben bitte zu

senden an Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. März 1889: "Dringende

Bitte! Eine arme Witwe mit 7 noch kleinen Kindern befindet sich hier

in größter Not und Hilflosigkeit. Der Mann derselben, der erst vor

Kurzem verstarb, hinterließ, da ihm das Glückabhold war, eine bedeutende

Schuldenlast und würde besagte Witwe, wenn nicht schnelle Hilfe zur Hand,

ihr Haus und ihr Heim verlieren. Unsere Gemeinde ist aber leider durch

Heimsuchungen solcher Art derart in Anspruch genommen, dass fremde Hilfe

Not tut. Deswegen, teure Glaubensbrüder, höret unser Flehen und

betätigt auch hier jüdische Mildtätigkeit. Freundliche Gaben bitte zu

senden an

Hauptlehrer Bergmann. Malsch, Amt Ettlingen, 20. März

1889.

Auch die Expedition dieses Blattes ist bereit, Gaben in Empfang zu nehmen

und weiterzubefördern." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Einzelpersonen

Torarolle gesucht (1891)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1891: "Es

wird von einer Gesellschaft eine gebrauchte, kleine Torarolle zu

kaufen gesucht. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Mai 1891: "Es

wird von einer Gesellschaft eine gebrauchte, kleine Torarolle zu

kaufen gesucht.

Offerten mit Preisangabe und Größe nimmt entgegen

David Löb Maier, Malsch, Amt Ettlingen (Baden). |

Anzeige des Gasthofes zum Schwanen von Isidor Löb

(1904)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Mai 1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 25. Mai 1904:

"Reines Gänsefett,

streng koscher, das Pfund zu 1,80 Mark, stets zu haben bei

Isidor Löb, Gasthof zum Schwanen in Malsch, Amt Ettlingen

(Baden)." |

Anzeige des "Etagen-Geschäftes" von Julius

Maier

(Quelle: Stude s. Lit. S. 364, ohne Datierung)

Anzeige

(aus einer nichtjüdischen Zeitung). Anzeige

(aus einer nichtjüdischen Zeitung).

"Beim Etagen-Geschäft Julius

Maier, Hauptstraße 81

liegt ein Posten Kopftuchkattune, Gardinenstoffe

(Reichsware), Schürzenzeuge, Kittelstoffe, Bettbezugstoffe

in nur prima

Qualitäten zum Verkauf aus, die zu mäßigen Preisen abgegeben

werden." |

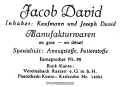

Anzeige des Manufakturwarengeschäftes Jacob

David

(Quelle: Stude s. Lit. S. 364, ohne Datierung)

Anzeige

(aus einer nichtjüdischen Zeitung): Anzeige

(aus einer nichtjüdischen Zeitung):

"Jacob David.

Inhaber: Kaufmann

und Joseph David.

Manufakturwaren en gros - en détail.

Spezialität:

Anzugstoffe, Futterstoffe. Fernsprecher Nr. 29.

Bank-Konto: Vereinsbank

Rastatt e.G.m.b.H. Postscheck-Konto: Karlsruhe Nr. 14624." |

Zur Geschichte des Betsaales / der Synagoge

Da bereits 1715 sechs jüdische

Familien in Malsch lebten, dürften sie sich schon in dieser Zeit einen Betsaal

eingerichtet haben (Standort unbekannt).

Eine Synagoge wurde vermutlich Anfang des 19.

Jahrhunderts erbaut, nach einem späteren Bericht in einer Zeit, als gerade 14 jüdische

Familien in Malsch lebten. Für die Zeit der Entstehung der Synagoge um

beziehungsweise kurz nach 1810 sprechen zwei Quellen: 1. am 19. Mai 1810

verkaufte der "Schutzjud" Max Bär seine Stallung samt dem Platz neben

Hitscherich und Liebmann Simon für 400 Gulden zur Erbauung einer Schul (=

Synagoge) an "sämtliche Judenschaft". 2. Der "Schutzjude"

Isak Stern heiratete am 20. Februar 1814 die Jüdin Regine Dreifuß in der

Synagoge.

Um 1850 war sie für die stark gewachsene jüdische

Gemeinde zu klein geworden. Am 9. November 1855 wurde eine Gemeindeversammlung

einberufen, die die Frage einer Vergrößerung der Synagoge zum Thema hatte. Die

große Mehrheit sprach sich für eine solche Vergrößerung aus, worauf der

Synagogenrat der Gemeinde diesen Wunsch dem Bezirksamt in Ettlingen mitteilte.

Das Bezirksamt bat darum, einen Plan und Kostenüberschlag anfertigen zu lassen,

womit Anfang 1856 Werkmeister Ulrich von Ettlingen beauftragt wurde. Dieser

meinte, dass eine Vergrößerung der Synagoge etwa 2.500 Gulden kosten würde.

Freilich müsste auch das danebenstehende israelitische Schulhaus abgebrochen

werden, was im Blick auf einen Neubau weitere 1.500 Gulden kosten würde. Der

Betrag von zusammen 4.000 Gulden konnte jedoch von der Gemeinde nicht

aufgebracht werden, da bislang kein Fond für einen Synagogenbau eingerichtet

worden war. So wurde im April 1856 beschlossen, einstweilen nur die

Inneneinrichtung der bisherigen Synagoge so zu verändern, dass noch einige Plätze

gewonnen wurden. Der Synagogenrat beschloss jedoch auch, einen Baufonds

anzulegen, in den jährlich 200 bis 250 Gulden eingelegt werden sollten.

Bereits im Juni 1856 wurde eine neue Idee diskutiert,

nachdem die Gastwirtschaft "Zum Adler“ zum Kauf stand. In dieser

Gastwirtschaft oder an deren Stelle könnte man eine neue Synagoge erbauen oder

einrichten. Bezirksrabbiner Benjamin Willstätter aus Karlsruhe hielt die Idee

in einem Briefwechsel mit dem Bezirksamt Ettlingen grundsätzlich für gut, aber

er befürchtete aus seinen Erfahrungen mit der jüdischen Gemeinde in Malsch,

dass bei einer sofortigen Ausführung dieses Projektes der Frieden in der

Gemeinde gefährdet sei. Die Malscher Judenschaft sei "bisher öfters der Hort

der Zwietracht und gegenseitiger Gehässigkeit" gewesen. Er riet dazu,

nochmals acht bis zehn Jahre zu warten. In dieser Zeit würde es sicher wieder

mal Gelegenheit zum Ankauf eines geeigneten Grundstückes geben. Das Bezirksamt

stimmte Willstätter zu und wies darauf hin, dass die Gemeinde derzeit auch unmöglich

die Kosten für ein solches Projekt in Höhe von geschätzten 8.000 Gulden übernehmen

könnte.

So blieb die alte Synagoge in Malsch stehen. Allerdings

standen bis um 1900 einige Umbauten an. 1888 gab es zunehmende Proteste der

Nachbarn bei der Synagoge, da im Synagogengebäude keine Toilette vorhanden war

und diese darunter zu leiden hatten. Im Synagogengebäude ließ sich freilich

keine Toilette einrichten, da für eine hierzu notwendige Grube Ochsenwirt Kunz

keine Fläche seines Grundstückes abzutreten bereit war. 1890 wurde eine

Einigung gefunden. Die in der Nachbarschaft lebende Witwe von Salomon David

gestattete gegen eine regelmäßige kleine Vergütung, dass ihre Toilette zu den

Gebets- und Gottesdienstzeiten der Synagoge zur Mitbenutzung offen stand. Die nächste

bauliche Veränderung wurde seit 1894 diskutiert, als das Bezirksamt

beanstandete, dass die beiden Aufgänge zur Frauenempore so schmal (75 cm)

seien, dass kaum eine Person unbeengt alleine durch den Gang und über die

Treppen sich bewegen könne. Dabei seien die Treppen auch noch so steil und aus

Holz gebaut, was auch aus feuerpolizeilichen Gründen unzulässig war. Das

Bezirksamt brachte einen Vorschlag zur Verlegung der Treppe ein, wodurch jedoch

zehn Männerplätze des Betsaales verloren gegangen wären. Der Synagogenrat

schlug seinerseits zunächst vor, ganz auf den Umbau zu verzichten und endlich

einen Neubau der Synagoge in Angriff zu nehmen. Da dies auch damals auf Grund

der Finanzierung keine schnell zu verwirklichende Lösung war, entschloss man

sich, nach Plänen des Ortsbaumeisters Reichert, die vom Bezirksamt noch überarbeitet

wurden, im Sommer 1897 neue Treppen zur Frauenempore herstellen zu lassen.

Letztmals wurde die Synagoge 1928 renoviert.

Am 23. Juni 1934 wurde noch

feierlich eine neue Torarolle eingeweiht, worüber die Zeitschrift

"Der Israelit" berichtete:

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1934: "Malsch

bei Ettlingen, 23. Juli (1934). Eine seltene Feier erlebte am Heiligen

Schabbat Paraschat Chukat (Schabbat mit der Toralesung Chukat,

d.i. 4. Mose 19,1 - 22,1, das war Schabbat, 23. Juni 1934) unsere

Gemeinde. Durch eine größere Spende der hiesige Chewra Gemillut

Chassodim (Wohltätigkeitsverein) und einen Zuschuss der 'Freien

Vereinigung' war es möglich, eine Torarolle neu schreiben zu lassen.

Nachdem die einzelnen Gemeindemitglieder am Vortrage den letzten Absatz zu

Ende geschrieben hatten, wurde die neue Torarolle am Heiligen

Schabbat Paraschat Chukat feierlich unter Vorantragung sämtlicher

Torarollen in die geschmückte Synagoge eingeführt. Herr Bezirksrabbiner

Dr. Ucko aus Offenburg hielt eine weihevolle Ansprache. Die Feier

hinterließ bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck. - Die Torarolle

wurde von dem bekannten Sofer Herr Chaim Färber, Frankfurt am Main

geschrieben und fand allseitig höchstes Lob." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. August 1934: "Malsch

bei Ettlingen, 23. Juli (1934). Eine seltene Feier erlebte am Heiligen

Schabbat Paraschat Chukat (Schabbat mit der Toralesung Chukat,

d.i. 4. Mose 19,1 - 22,1, das war Schabbat, 23. Juni 1934) unsere

Gemeinde. Durch eine größere Spende der hiesige Chewra Gemillut

Chassodim (Wohltätigkeitsverein) und einen Zuschuss der 'Freien

Vereinigung' war es möglich, eine Torarolle neu schreiben zu lassen.

Nachdem die einzelnen Gemeindemitglieder am Vortrage den letzten Absatz zu

Ende geschrieben hatten, wurde die neue Torarolle am Heiligen

Schabbat Paraschat Chukat feierlich unter Vorantragung sämtlicher

Torarollen in die geschmückte Synagoge eingeführt. Herr Bezirksrabbiner

Dr. Ucko aus Offenburg hielt eine weihevolle Ansprache. Die Feier

hinterließ bei allen Anwesenden einen tiefen Eindruck. - Die Torarolle

wurde von dem bekannten Sofer Herr Chaim Färber, Frankfurt am Main

geschrieben und fand allseitig höchstes Lob." |

Vier Jahre nach dieser Einweihung einer

Torarolle ist die Synagoge beim Novemberpogrom 1938 am Nachmittag des 10. November 1938

angezündet und zerstört worden. Mitglieder des SA-Sturms 3/111 aus Gaggenau

waren mit einigen NSDAP- und SA-Führer aus dem Kreis nach der Zerstörung der

Kuppenheimer Synagoge nach Malsch weitergefahren und hatten hier ihr

verbrecherisches Tun fortgesetzt.

1939 ist die Synagogenruine beseitigt, das Grundstück verkauft worden. Am ehemaligen Synagogenstandort in der Hauptstrasse 26 befinden sich seit 1985 eine

Hinweistafel und seit 1988 ein Erinnerungsmal.

Fotos

Historische Fotos:

(Quelle: W. Widemann: Malscher Antlitz S. 176 (Foto oben

links); Malscher Leben S. 251 (Fotos zweite Zeile))

|

|

Die Synagoge in Malsch,

Aufnahmedatum nicht bekannt

|

Gedenktafel für die beiden aus Malsch gefallenen jüdischen Soldaten des

Ersten Weltkrieges (Quelle: Hundsnurscher/Taddey s. Lit. Abb. 133) |

| |

|

|

|

|

Die Demolierung

der Malscher Synagoge am 10. November 1938. Torarollen, Bücher und

rituelle Gegenstände werden in den

Hof oder in den nahen Bach geworden.

Die Malscher beobachten die Ereignisse von der Hauptstrasse aus.

Die

Volksschüler erhielten schulfrei, um das Zerstörungswerk beobachten zu

können. |

| |

|

|

Die in Auschwitz ermordeten Sigmund

und Klara Maier (Foto: in Malsch

1937)

sowie

ihr Sohn und späterer Autor von Büchern

zur jüdischen Geschichte in

Malsch:

Dr. Louis Maier |

|

|

|

Aus dem Buch von Louis Maier:

"From the

Golden Gate to the Black Forest" s.Lit. |

Dr. Louis Maier

(Quelle) |

Fotos nach 1945/Gegenwart:

Fotos um 1985:

(Fotos: Hahn) |

|

|

| |

Der ehemalige Synagogenstandort, noch ohne Gedenkstein |

| |

|

Fotos 2003:

(Fotos: Hahn, Aufnahmedatum: 16.9.2003) |

|

|

|

|

Gebäude Hauptstraße 26 (an

der

Durchfahrt befindet sich die

nebenstehende Hinweistafel) |

Hinweistafel für die

ehemalige

Synagoge an der Durchfahrt

Gebäude Hauptstraße 26 |

Der ehemalige

Synagogenstandort;

hinter dem dunklen Auto ist der

Gedenkstein |

| |

|

|

|

|

|

| Gedenkstein für die ehemalige

Synagoge |

| |

| |

Ehemaliges jüdisches Haus

in Malsch (Adlerstraße 72) -

abgebrochen im April 2018 |

|

|

| Eines der

früheren jüdischen Wohnhäuser am Ort war das Gebäude Adlerstraße 72,

das zur Anlage eines Parkplatzes im April 2018 abgebrochen wurde; am Torbogen war noch die Spur einer Mesusa zu sehen.

In dem Haus wohnten bis zur Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940 Löb

Maier (1877-umgekommen in Gurs 1941) und seine Frau Berta (1877-?,

überlebte Gurs und übersiedelte 1947 in die USA). Vor dem Haus wurde

2012 ein "Stolperstein" für Löb Maier verlegt. Das Foto

rechts unten zeigt den Torbogen (Schlussstein und Teil mit Mesusa) nach

dem Abbruch (Quelle der Fotos: "Heimatfreunde Malsch e.V., Günter

Heiberger). |

| |

|

|

| |

|

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey: Die jüdischen Gemeinden in Baden.

1968. S. 18-19. |

| Louis Maier:

In Lieu of Flowers. In Memory of the Jews of Malsch, a Village in Southern

Germany. Los Colinas TX/USA 1985.

Informationen über dieses Buch: siehe englische

Website.

deutsche Ausgabe:

Louis

Maier: Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Ein Sohn spricht vom Leben und Schicksal der Jüdischen Gemeinde in Malsch. Louis

Maier: Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Ein Sohn spricht vom Leben und Schicksal der Jüdischen Gemeinde in Malsch.

Zum Andenken an die Juden in Malsch erzählt Louis Maier Geschichten über das dörfliche Leben, von Familie, Freunden und Nachbarn, vom Zusammenleben von Juden und Nichtjuden, von der Schule, dem Leben zu Hause und von der jüdischen Lebensweise. Gleichzeitig schildert er mit bemerkenswerter Einfachheit und Ehrlichkeit die Realität jener Zeit: von der sich abzeichnenden und dann eskalierenden Nazi-Brutalität bis hin zur Deportation der Juden, die damit endet, dass das Dorf im Oktober 1940 für "judenfrei" erklärt wurde.

Hrsg. von der Gemeinde Malsch. Übersetzt aus dem Englischen von Sally

Laws-Werthwein und Donald Werthwein.

192 S. mit 44 Abb. ISBN-10: 3-89735-133-1 / ISBN-13: 978-3-89735-133-2.

€ 14,90. Website des Verlages

Regionalkultur. |

| |

Louis

Maier: From the Golden Gate to the Black Forest. The Odyssey of

A New American in Search of His Parents' Fate. Louis

Maier: From the Golden Gate to the Black Forest. The Odyssey of

A New American in Search of His Parents' Fate.

Published by Schreiber Publishing. ISBN-13:

978-0-88400-330-4 ISBN-10: 0-88400-330-2 $

24.95.

Informationen über dieses Buch: siehe englische

Website.

|

| |

Deutsche

Ausgabe des oben genannten Buches: Louis Maier:

Empfänger unbekannt verzogen. Die Odyssee eines jungen Flüchtlings auf den Spuren des Schicksals seiner Eltern. Deutsche

Ausgabe des oben genannten Buches: Louis Maier:

Empfänger unbekannt verzogen. Die Odyssee eines jungen Flüchtlings auf den Spuren des Schicksals seiner Eltern.

Nach seiner geglückten Flucht aus Nazi-Deutschland im Herbst 1940 erlebt der 16-jährige Louis Maier mit seiner Schwester Agathe aus Malsch bei Karlsruhe den Beginn eines neuen, geschenkten Lebens in den USA. Eindrucksvoll beschreibt er den Alltag in ihm fremden Lebenswelten. Gleichzeitig kontrastiert er seinen eigenen hoffnungsvollen Neubeginn mit den Briefen seiner Eltern aus dem KZ Gurs, in das die badischen Juden im Oktober 1940 deportiert worden waren. In der Korrespondenz spiegeln sich die Mühen um die Organisation der Ausreise der Eltern. Briefe als Lebensfäden, die schließlich mit der Deportation der Eltern im August 1942 tragisch enden. Louis Maiers Schreiben an seine Eltern kommen nun mit der Aufschrift

'Empfänger unbekannt verzogen' zurück. Als amerikanischer Soldat kehrt Louis Maier 1945 nach Europa zurück und erlebt die Schrecken der letzten Kriegsphase. Nach Kriegsende verfolgt er die Spuren des Schicksals seiner Eltern. Seine Suche führt ihn 1946 für kurze Zeit in seine badische Heimat Malsch. Diese Erinnerungen eines jüdischen Jugendlichen sind ein in dieser Intensität erschütterndes, einzigartiges Dokument.

Hrsg. von der Gemeinde Malsch. Übersetzt aus dem Englischen von Sally

Laws-Werthwein und Donald Werthwein. 320 S. mit 42 Abb., fester Einband. 2008.

ISBN 978-3-89735-543-9. EUR 18,90 Bestellmöglichkeit beim

Verlag

Regionalkultur - Zu

diesem Buch

|

|

| Jürgen Stude: Geschichte der Juden im Landkreis

Karlsruhe. 1990. |

| Wilhelm Wildemann: Malscher Antlitz. Eine Art

Bestandsaufnahme 1987. Malsch 1987. |

| ders.: Malscher Leben. Malsch 1991. |

| Joseph Walk (Hrsg.): Württemberg - Hohenzollern -

Baden. Reihe: Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities from

their foundation till after the Holocaust (hebräisch). Yad Vashem Jerusalem

1986. S. 370-371. |

|  Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. Joachim

Hahn / Jürgen Krüger: "Hier ist nichts anderes als

Gottes Haus...". Synagogen in Baden-Württemberg. Band 1: Geschichte

und Architektur. Band 2: Orte und Einrichtungen. Hg. von Rüdiger Schmidt,

Badische Landesbibliothek, Karlsruhe und Meier Schwarz, Synagogue Memorial,

Jerusalem. Stuttgart 2007. |

|  Jüdisches

Leben in Malsch. Hrsg.: Heimatfreunde Malsch e.V.. Reihe: Malscher

Historischer Bote Band 3. Malsch 2009. ISBN 3-931001-01-6. Jüdisches

Leben in Malsch. Hrsg.: Heimatfreunde Malsch e.V.. Reihe: Malscher

Historischer Bote Band 3. Malsch 2009. ISBN 3-931001-01-6. |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Malsch bei Karlsruhe

Baden. Jews first settled during the Thirty Years War (1618-48). With the

lifting of residence restrictions in the early 19th century, the community began

to expand, reaching a peak population of 320 in 1875 (total 3,544). In the early

20th century nearly half the Jews were cattle traders. In 1933, 89 remained. On Kristallnacht

(9-10 November 1938), jewish homes and stores were heavily damaged and the

synagogue was burned. Fifty-seven Jews were able to emigrate; the last 20 were

deported to the Gurs concentration camp on 22 October 1940. Five who sailed on

the St. Louis were let off in Belgium after months at sea and died in Auschwitz.

Of the survivors, seven were hidden by the French underground.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|