|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia

Judaica

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und

bestehende) Synagogen

Übersicht:

Jüdische Kulturdenkmale in der Region

Bestehende

jüdische Gemeinden in der Region

Jüdische

Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur

und Presseartikel

Adressliste

Digitale

Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

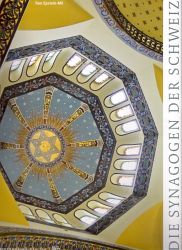

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Schweiz"

Zürich (Kanton

Zürich, Schweiz)

Die Israelitische Religionsgesellschaft Zürich (IRGZ)

und ihre Synagoge in der Freigutstraße

Übersicht:

Zur Geschichte der Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich

Die Israelitische Religionsgesellschaft in Zürich entstand 1895.

Damals taten sich einige orthodoxe Mitglieder aus der Israelitischen Cultusgemeinde

zusammen, da sie den Gebrauch eines Harmoniums und die Einführung eines gemischten

Chorgesangs im Gottesdienst ablehnten. Wenige Jahre zuvor war von den aus

Frankfurt am Main stammenden und von der dortigen Religionsgesellschaft im

Geiste Samson Raphael Hirsch geprägten Herren Josua Goldschmidt und Josef

Ettlinger zusammen mit Isidor Kohn (aus Baden bei Wien) das erste

orthodox geprägte Minjan in Zürich gründetet worden. Die drei jungen Männer, die in Zürich in Stellung waren,

konnten auf Grund ihrer orthodoxen Einstellung am Gottesdienst der bestehenden

Zürcher Gemeinde nicht teilnehmen. Sie fanden Verständnis und

Gesinnungsgemeinsamkeit in dem Züricher Leopold Weill, der einen Raum in seiner

Wohnung zur Verfügung stellte. Am 22. Februar 1890, dem Schabbat Paraschat Teruma

wurde in Weills Wohnung ein erster orthodoxer Gottesdienst abgehalten.

Dass sich dafür die nötige Zehnzahl fand, beweist das Vorhandensein einer Anzahl

Gleichgesinnter aus den Reihen der Gemeindeglieder der Cultusgemeinde. Das Minjan verblieb einige Monate

im Hause des Herrn Leopold Weill und wurde dann in den Saal des damaligen

'Schützengartens' verlegt. An die Gottesdienste der Gruppe schlossen sich regelmäßige

Lern-Schiurim an. Im August 1895 wurde die Religionsgesellschaft

schließlich durch die Herren

Gabriel Bernheim,

Leon Bloch, A. Gutmann, Raphael Lang, Hermann Weill, Joseph Weill und

Leopold Weill gegründet. Zunächst wollte man als Verein eigene

Gottesdienste abhalten, jedoch weiterhin in der Israelitischen Cultusgemeinde verbleiben.

Leopold Weill selbst gilt als "Gründer und

geistiger Vater der Israelitischen Religionsgesellschaft" (siehe

unten: Bericht zu seinem Tod 1927).

Das Bestehen der Religionsgesellschaft innerhalb der Israelitischen

Cultusgemeinde führte jedoch mit der Zeit zu Spannungen innerhalb der Gemeinde, die

mit den auf einer Generalversammlung der jüdischen Gemeindeglieder am 2. Mai

1896 verabschiedeten Beschlüssen für beide Seiten befriedigend geklärt

werden sollten. In den Kreisen des damaligen Vorstandes der Israelitischen

Cultusgemeinde gab es jedoch eine Mehrheit, die die Beschlüsse zu

Ungunsten der Religionsgesellschaft auslegen beziehungsweise nur sehr unwillig

umsetzen wollten, worauf es in den folgenden beiden Jahren zu einer längeren

Auseinandersetzung kam, die schließlich zur Abspaltung und Gründung einer von

der Cultusgemeinde unabhängigen Israelitischen Religionsgesellschaft 1898

führte (siehe unten den ausführlichen Bericht aus der Zeitschrift "Der

Israelit" von 1898).

Um 1900 gehörten etwa 25 Familien der Religionsgemeinschaft an. Die Zahl

stieg rasch an: 1916 wurden 84 Mitglieder (Familien) mit zusammen etwa 370

Personen gezählt, 1921 114 Familien mit zusammen etwa 600 Personen.

Kurze Zeit nach Gründung der Religionsgesellschaft wurde nach Kauf des

Friedhofgeländes Steinkluppe im Jahr 1899 ein eigener Friedhof

angelegt. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde wurde noch 1899 als Kantor

der Gemeinde M. Hurwitz angestellt. Drei

Jahre später wurde Rabbiner Armon Kornfein zum Rabbiner und Lehrer der

Gemeinde bestimmt.

An jüdischen Kantoren / Lehrern beziehungsweise weiteren Kultusbeamte

(vor allem Schochetim, siehe einige Ausschreibungen der Stellen bis in die

1920er-Jahre unten) waren in der Religionsgesellschaft tätig: ab 1904 (Ausschreibung

der Stelle siehe unten) als Kantor, Lehrer und Schochet Ignaz Kurzweil, ab 1908 Kantor und Lehrer

Josef Messinger, 1913

bis 1933 Schochet David Uscherowitz, ab 1914 Kantor und Lehrer D. (in

anderen Listen auch H. oder A.) Wallach, ab

1921 Kantor und Lehrer Hermann Lieber, 1927 bis 1940 Schochet Herr

Bleck, von

1929 bis 1972 Lehrer und Kantor Max Ruda, 1930 bis 1955 Lehrer Pinchas

Blumberg,

1944 bis 1972 Lehrer Dr. David Kolman, 1945 bis 1966 Schochet Efraim

Rowinsky,

1952 bis 1991 Schochet Josef Krakauer, 1955 Schochet Nathan Wieder, 1956 bis

1995 Lehrer Dr. Samuel Adler, 1956 bis 1990 Lehrer Zwi Zaler, ab 1973 Lehrer

Jizchok Wolokarsky.

Als Rabbiner waren in der Religionsgesellschaft tätig:

- 1902 - 1959 Rabbiner Armin Kornfein (geb. 1869 in Lackenbach,

Ungarn, gest. 1959 in Zürich), besuchte die Rabbinerschule in Pressburg (heute

Bratislava); 1892 nach Baden umgezogen; 1896 zum Lehrer, ab 1902 zum Rabbiner an

der Israelitischen Religionsgesellschaft berufen.

- 1912 - 1940 Rabbiner Tobias Lewenstein (geb. 1863 Paramaribo,

Surinam, gest. 1953 bei Montreux): studierte in Amsterdam und Berlin; zunächst

Rabbiner in Leeuwarden (Friesland), 1903 Oberrabbiner in Kopenhagen; 1912 bis

1940 (zweiter) Rabbiner der IRGZ.

- 1947 - 1972 Rabbiner Dr. Theodor Weiss (Weisz) (geb. 1908 in

Emden, gest. 1987 in Zürich): studierte 1928 bis 1932 in Berlin und Bonn,

danach an der Jeschiwa in Mir; 1937 bis 1938 Oberrabbiner von Altona und

Schleswig-Holstein; Dezember 1938 Flucht nach England, zunächst Internierung

auf der Isle of Man, später Rabbiner in Luton bei London und in Blackburn bei

Manchester; seit März 1947 zweiter Rabbiner der IRGZ , 1972 Ruhestand.

- 1972 - 1994 Rabbiner Daniel Levy

seit 2007 Rabbiner Chaim Moische Levy

Die Israelitische Religionsgesellschaft schuf zahlreiche Einrichtungen, um ihren

Gemeindegliedern und den anderen jüdischen Einwohnern sowie Gästen der Stadt

ein toratreues jüdisches Leben zu ermöglichen. 1907 wurde ein eigener

Metzgereibetrieb mit Fleisch- und Wurstverkauf (auch Versandgeschäft) eröffnet

(vgl. Anzeige unten von 1917). 1915 wurde ein neues rituelles Bad (Mikwe)

eingeweiht (Anwandstraße).

1945 feierte die Israelitische Religionsgesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen,

1995 ihr 100-jähriges Bestehen.

Aktuelle Informationen zur Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich siehe

deren Website www.irgz.ch.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens

(vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die

1930er-Jahre)

Die israelitische Religionsgesellschaft trennt sich von der Israelitischen

Cultusgemeinde (1898)

Anmerkung: in der orthodox geprägten Zeitschrift "Der Israelit"

erschien 1898 als Leitartikel in sieben Teilen eine ausführliche Darstellung

der Vorgänge, die dazu führten, dass die Israelitische Cultusgemeinde und die

Israelitische Religionsgesellschaft von nun an getrennte Wege

gingen. Auch wenn damals das Verhältnis zwischen den Gemeinden zeitweise sehr

angespannt war, konnte zum Zeitpunkt der Einweihung der Synagoge der

Religionsgesellschaft 1924 wieder von einem "friedlichen und herzlichen

Verhältnis zwischen Kultusgemeinde und Religionsgesellschaft"

gesprochen werden (siehe unten).

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. Juni 1898: "Die israelitische Religionsgesellschaft

und der Vorstand der Cultusgemeinde - Zürich. Von einem Mitglieder der

Züricher Cultusgemeinde. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 23. Juni 1898: "Die israelitische Religionsgesellschaft

und der Vorstand der Cultusgemeinde - Zürich. Von einem Mitglieder der

Züricher Cultusgemeinde.

Zürich, im Juni (1898). Die Vorgänge in der hiesigen

Cultusgemeinde und das Verhältnis der israelitischen

Religionsgesellschaft zu ihr sind in jüngster Zeit so oft und so dreist

in tendenziöser Weise entstellt worden, dass eine wahrheitsgemäße

Darstellung der ganzen Sachlage kaum einer Rechtfertigung bedarf. -

Die hiesige ca. 266 Mitglieder zählende Gemeinde hat in vielen

wesentlichen Punkten das von den Vätern überkommene Judentum verlassen

und ist nach der offiziellen Erklärung ihres eigenen Vorstandes eine

liberal-reformjüdische, das Gros der Mitglieder entweiht öffentlich

Sabbat und Feiertag, und setzt sich über die fundamentalsten sonstigen

Satzungen der Tora und des rabbinischen Judentums hinweg. Die

Gemeindeinstitutionen entsprechen der religiösen respektive unreligiösen

Richtung der Mitglieder. Die Synagoge und ihr Gottesdienst haben durch ein

christliches Kircheninstrument, durch den religionsgesetzlich

verbotenen gemischten Chor ihren jüdischen Charakter eingebüßt.

Der Jugendunterricht ist von den maßgebenden Faktoren selbst wiederholt

als ungenügend bezeichnet worden, und die Beaufsichtigung des

Koscherfleischverkaufs ist eine so unzulängliche, dass von Zeit zu Zeit

die unglaublichsten Dinge an die Öffentlichkeit gelangen. Eine Mikwe hat

die Gemeinde bis auf den heutigen Tag nicht und ebenso wenig besaß sie

bis vor zwei Jahren die Einrichtung, dass jemand, der an den Werktagen

seine 'Jahrzeit' begehen sollte, in der Orgelsynagoge ein Minjan vorfand,

um Kaddisch sagen zu können.

Wir heben diese Missstände nicht hervor, um daraus eine Klage über die

Gemeinde und ihre Leiter zu konstruieren; vielmehr lediglich deshalb um zu

konstatieren, wie die wenigen orthodoxen Mitglieder im Laufe der Jahre in

der Gemeindeversammlung um Besserung dieser Zustände und um eine auch

noch so bescheidene Berücksichtigung petitionierten und wiederholt mit

lautem Hohn und Spott von der Majorität abgewiesen wurden.

Länger als 10 Jahre war Herr Leopold Weill der einzige, der

wenigstens am Sabbat und Festtage ein Minjan unterhielt, um auf den

unjüdischen Gottesdienst in der Synagoge nicht angewiesen zu sein. Die

Verspottung und Verdächtigung, welchen diejenigen ausgesetzt waren, die

an diesem Minjan teilnahmen, hielt manche gleichgesinnte, achtungswerte

Gemeindemitglieder lange Zeit zurück, bis sich nunmehr vor drei Jahren

einige Herren fanden, die zu einer Gesellschaft zusammentraten, um sich

die Möglichkeit zu schaffen, nach der Weise der Väter zu beten, dem Religionsgesetz

gemäß zu leben und ihre Kinder dafür gewinnen und erhalten zu

können.

Diese Herren sind - bis auf eine einzige Ausnahme - Mitglieder der Cultusgemeinde.

Sie taten |

keinen

Schritt, der auch nur einen Schein von oppositionellem Charakter gegen die

Cultusgemeinde gehabt hätte. Sie zahlten ihre Gemeinde-Beiträge nach wie

vor; sie verlangten keine Subvention für ihre mit beträchtlichen

pekuniären Opfern beschafften Einrichtungen, kurz, sie wollten nichts,

als die ihnen von der Cultusgemeinde versagte Möglichkeit als Juden leben

zu können, sich aus eigenen Mitteln schaffen. Das suchte der

Cultusvorstand zu hintertreiben. - Er schlug der Gemeindeversammlung vor

zu beschließen, dass die Statuten der Cultusgemeinde wie folgt geändert

werden sollen: keinen

Schritt, der auch nur einen Schein von oppositionellem Charakter gegen die

Cultusgemeinde gehabt hätte. Sie zahlten ihre Gemeinde-Beiträge nach wie

vor; sie verlangten keine Subvention für ihre mit beträchtlichen

pekuniären Opfern beschafften Einrichtungen, kurz, sie wollten nichts,

als die ihnen von der Cultusgemeinde versagte Möglichkeit als Juden leben

zu können, sich aus eigenen Mitteln schaffen. Das suchte der

Cultusvorstand zu hintertreiben. - Er schlug der Gemeindeversammlung vor

zu beschließen, dass die Statuten der Cultusgemeinde wie folgt geändert

werden sollen:

'Mitglieder, welche sich einer anderen Cultusgemeinde (bezw.

Genossenschaft) auf dem Platze Zürich anschließen, können auf Antrag

des Vorstandes durch die Generalversammlung aus der Gemeinde ausgeschlossen

werden.'

Die Aufregung, welche dieses Ansinnen zur Folge hatte, spiegelte sich in

mehreren damals erschienenen Flugblättern wieder. Es möge hier ein

Passus aus einem solchen Blatte folgen, dessen Verfasser (ein Mitglied der

Cultusgemeinde) nicht zur Religions-Gesellschaft gehört:

'Was will die israelitische Religionsgesellschaft bezwecken? Sie will,

dass ein täglich regelmäßig zweimaliger Gottesdienst stattfinde; sie

will Gemilus-Chesed schel Emes üben, indem sie Leidtragenden und

Jahrzeithaltenden Gelegenheit gibt, Kaddisch zu sagen; sie will, dass die

bestehenden Mängel in der Fleischversorgung gehoben werden; sie will,

dass der Jugendunterricht verbessert werden soll; sie will, dass die

rituellen Bedürfnisse erfüllt werden können.

Für alles dieses opfert sie durch die Bereitwilligkeit ihrer Mitglieder

nicht allein Zeit und Geld, sondern sie bietet die Mitbenützung ihrer

Einrichtungen jedem in Zürich wohnenden Israeliten an, ohne von der

Hauptgemeinde irgend welche Entschädigung zu beanspruchen, und dafür

soll die Gemeinde nach dem Antrage des Vorstandes, diese ihre

steuerzahlenden und allen sonstigen Pflichten seit langen Jahren in

regelmäßiger Weise nachkommenden Mitgliedern auszuschließen berechtigt

sein! Kann es wohl eine größere Inkonsequenz, ein widersinnigeres,

unmoralischeres Vorhaben geben?'

Diese Inkonsequenz wurde dennoch begangen und das unerhörte Ansinnen des

Vorstandes von der Generalversammlung zum Beschluss erhoben. Aber in Folge

des energischen, gerichtlichen Protestes der Herren, welche auf diese

Weise von der Gemeinde ausgeschlossen werden sollten, scheint dem

Kultusvorstand doch eine Ahnung des Unerhörten aufgegangen zu sein, das

sein Antrag bedeutete. Er ließ sich in Friedens-Verhandlungen ein, die

aber zu keinem Resultate führten.

Er diktierte den Frieden in zehn Paragraphen, die sich wie zehn Gebote

lesen, deren paschamäßiger Ton aber wenig geeignet war, den Glauben an

die Friedensliebe des Vorstandes zu festigen.

Erst durch die Bemühung einzelner Gemeindemitglieder, die in der Tat den

Frieden um jeden Preis wollten, gelang es in der Generalversammlung vom 2.

Mai 1896 ein volles, allseitiges Einverständnis zu erzielen und folgender

Vertrag wurde von beiden Parteien unterzeichnet.

Die Generalversammlung vom 2. Mai 1896

'In Erwägung, dass bei einigen Mitgliedern der Gemeinde das Bedürfnis

nach einem Gottesdienst vorhanden ist, welcher in wesentlichen Dingen sich

von dem in der Kultusgemeinde geführten Gottesdienst unterscheidet; in

Erwägung ferner, dass dieselben Mitglieder das Verlangen nach einem

umfassenderen Unterricht ihrer Kinder haben, als er gegenwärtig in der Religionsschule

der Gemeinde erteilt wird; in der ferneren Erwägung, dass dieselben

Mitglieder mit den rituellen Fleischverhältnissen nicht zufrieden sind,

wie sie gegenwärtig in der Gemeinde beschaffen sind; und endlich in dem

Bestreben, den Frieden in der Gemeinde zu erhalten'

beschließt:

1) Die israelitische Cultusgemeinde errichtet, sobald das neue Schulhaus

fertiggestellt ist, einen Gottesdienst, welcher den Bedürfnissen der

Eingangs erwähnten Mitgliedern entspricht, also ohne Harmonium oder

dergleichen und ohne gemischten Chor; sie selbst stellt die hierzu

nötigen Lokalitäten, worin die Plätze jährlich vermietet werden und

unterhält die Beamten und sonstigen Einrichtungen; die Überwachung

besorgt die Gemeinde respektive der Vorstand; die Leitung übernimmt die

Synagogenkommission unter Zuzug von drei Mitgliedern, die jenen

Gottesdienst regelmäßig besuchen. Sollte der projektierte Neubau auf

Rosch-haschonoh 1898 nicht beziehbar sein, so stellt die Gemeinde

anderweitige Lokalitäten mit der nötigen Einrichtung zu diesem

Zeitraum.

2) Die israelitische Cultusgemeinde überlässt zu demselben Zeitpunkt

unentgeltlich denjenigen Mitgliedern, die einen eigenen Religionsunterricht

für ihre Kinder einrichten, ein geeignetes Unterrichts-Lokal.

3) Die israelitische Cultusgemeinde stellt es demjenigen der

Gemeindemitglieder, die gegen die Metzgerverhältnisse der Gemeinde

religiöse Bedenken haben, frei von Auswärts Fleisch zu beziehen oder

kollektiv beziehen zu lassen.

4) Die israelitische Cultusgemeinde wird die Einrichtungen, die sich zur

Zeit im Besitze des Herrn R. Lang und Genossen befinden, soweit dieselben

für die Einrichtung des neuen Lokals brauchen kann, gegen billige und

gerechte Entschädigung ankaufen. 5) Dieser Beschluss der

Generalversammlung darf während 25 Jahren nciht abgeändert werden,

solange zehn Mitglieder in der Gemeinde daran festhalten.

(Unterschriften)." |

| |

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juni 1898: Fortsetzung: "II. Mit dieser die

Cultusgemeinde und die Religionsgesellschaft bindenden Vereinbarung ist

ein Wendepunkt eingetreten, dessen Würdigung umso notwendiger ist, als

der Gemeindevorstand der konkreten Verwirklichung und Ausführung dieses

Einverständnisses noch bis zur Stunde auf Schritt und Tritt Schwierigkeiten

bereitet und sich dabei einen Anschein gibt, als seien die Friedensstörer

nicht bei ihm, sondern weit von ihm weg zu suchen. Diesen falschen Schein

möchte diese Darstellung an der Hand unleugbarer Tatsachen darstellen,

als das was es ist. - Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 27. Juni 1898: Fortsetzung: "II. Mit dieser die

Cultusgemeinde und die Religionsgesellschaft bindenden Vereinbarung ist

ein Wendepunkt eingetreten, dessen Würdigung umso notwendiger ist, als

der Gemeindevorstand der konkreten Verwirklichung und Ausführung dieses

Einverständnisses noch bis zur Stunde auf Schritt und Tritt Schwierigkeiten

bereitet und sich dabei einen Anschein gibt, als seien die Friedensstörer

nicht bei ihm, sondern weit von ihm weg zu suchen. Diesen falschen Schein

möchte diese Darstellung an der Hand unleugbarer Tatsachen darstellen,

als das was es ist. -

Nehmen wir einen Augenblick an, es habe am 2. Mai 1896 keine

Generalversammlung stattgefunden und es existiere somit auch kein die

Cultusgemeinde und die Religionsgesellschaft bindender Vertrag. Aber es

sei auf Seiten des Gemeindevorstandes das loyale Bestreben wirklich

vorhanden den Frieden innerhalb der Gemeinde wieder herzustellen, wäre

ihm dann sein Weg nicht zweifellos vorgeschrieben? Wenn man die an sich

klare Sachlage nicht künstlich verwirrt, so liegt sie doch so:

Der Vorstand und die große Mehrheit der Cultusgemeinde bekennen sich zum

Reformjudentum, was in offenkundigster Weise in dem Gemeindegottesdienst

offiziell zum Ausdruck kommt, der den Satzungen des überlieferten Religionsgesetzes

nicht entspricht.

Ein Teil der Gemeindemitglieder, die in der von den Väter überkommenen

Weise beten und einen dem überlieferten Religionsgesetz entsprechenden

Gottesdienst wünschen, ist deshalb zu einer besonderen Gesellschaft

zusammengetreten. Hält der Vorstand eine solche Gesellschaft im Interesse

des Gemeindefriedens nicht für wünschenswert, er möchte aber auch seine

Hand nicht zu einem Gewissenszwang gegen Männer bieten, die nichts

vollen, als in derselben Weise zu Gott beten, wie es auch die Eltern und

Großeltern des Kultusvorstandes taten, so braucht er der Gemeinde nur

folgendes zu unterbreiten: 'Wir haben in unserer Mitte zwei Richtungen,

von welchen die eine der Orthodoxie huldigt. Für das religiöse

Bedürfnis der Majorität ist durch unsere Synagoge gesorgt, wir wollen

unseren orthodoxen Mitgliedern auch einen orthodoxen Gottesdienst stellen,

welcher ihren Bedürfnissen genügt.' Damit wären alle Differenzen

beseitigt. - Nun hängt aber dieser Ausgleich der Zwistigkeiten heute

nicht mehr vom guten Willen des Vorstandes ab, sondern die Cultusgemeinde

ist durch den Beschluss der Generalversammlung vom 2. Mai 1896 dazu

verpflichtet.

Wie der Gemeindevorstand dieser Verpflichtung sich entziehen möchte, wie

er Ecken und Schwierigkeiten sucht, um ihr aus dem Wege zu gehen und sie

illoyaler Weise zu erfüllen, wie er Wahrheit und Recht mit Füßen

getreten - Tatsachen - in dreister, gehässiger Weise entstellt und

erdichtet hat - und wie auch der Gemeinderabbiner Dr. Littmann dem

Willen des Vorstandes sich unterstellt, und seinem Vorgehen die

tatkräftigste Unterstützung gewährt hat -, das ist dem Gros der

Gemeinde leider nicht bekannt, und soll deshalb an der Hand folgender

Tatsachen dargelegt werden. - Die Art und Weise, wie sich jemand in

Geldangelegenheiten benimmt, wird mit Recht als Maßstab zur Beurteilung

seines Charakters angesehen. Es möge daher ein an und für sich

geringfügiger Umstand hier ausgeschickt werden. Wenn es sich bei der

Regelung des Verhältnisses zwischen Cultusgemeinde und

Religions-Gesellschaft seitens des Gemeinde-Vorstandes wirklich um eine

schwerwiegenden prinzipielle Konzession gehandelt hätte, so wäre

anzunehmen, dass er in Geldsachen umso kulanter verfahren, je zäher und unnachgiebiger

er in Prinzipienfragen erscheint. Das Gegenteil ist aber hier der Fall. In

Prinzipien hat der Gemeindevorstand mit sich handeln lassen, aber in

Geldsachen hat er, um einen gelingen Ausdruck zu gebrauchen, sich -

kleinlich erwiesen.

Die Cultusgemeinde hat sich in der Generalversammlung vom 2. Mai 1896

verpflichtet, die Einrichtung des Betsaales der Religionsgesellschaft für

die Einrichtung des neuen Lokals gegen billige und gerechte Entschädigung

anzukaufen.

Am 29. April hat sich im Auftrag des der Gemeindevorstandes Schreiner

Schneidel die Utensilien auf 3.800-3.900 Frcs. geschätzt. Am 18. Mai

offeriert der Vorstand 3.000 Frcs. für die ganze Einrichtung, am 30. Mai

3.500 Frcs.

In einer Zuschrift des Herrn Leopold Weill weist dieser Herrn Präsident

Leopold Bollag nach, dass sich der Werk der Gegenstände auf 4.500

verläuft, der Gemeindevorstand verbleibt trotzdem in einem Schreiben vom

2. Juli 1897 bei seiner Offerte.

Ob diese Art und Weise der Verhandlung billig |

und

gerecht ist, ob sie geeignet ist, den Glauben an die Friedensliebe des

Vorstandes zu festigen, kann dem unbefangenen Urteil ruhig anheim gegeben

werden, ganz so wie das eigenartige Gebaren des Vorstandes in der

Behandlung des eigentlichen Differenzpunktes. und

gerecht ist, ob sie geeignet ist, den Glauben an die Friedensliebe des

Vorstandes zu festigen, kann dem unbefangenen Urteil ruhig anheim gegeben

werden, ganz so wie das eigenartige Gebaren des Vorstandes in der

Behandlung des eigentlichen Differenzpunktes.

Die israelitische Cultusgemeinde hat in der Generalversammlung vom 2. Mai

die Verpflichtung übernommen, einen Gottesdienst einzurichten, welcher

den Bedürfnissen der Mitglieder der Religionsgesellschaft

entspricht.

Es liegt auf der Hand, dass die Religionsgesellschaft mit ihrer

Einrichtung ihren bisherigen Gottesdienst nicht aufgeben wollte, ohne die

bündige Zusage zu haben, dass ihr nun ein Gottesdienst, welcher den

Bedürfnissen ihrer Mitglieder entspricht, auch wirklich eingerichtet

werde. Daran wird am Ende eines größeren Schreibens der

Religionsgesellschaft an den Gemeinde-Vorstand vom 22. Mai 1897 durch

folgende Worte erinnert:

'Hieran anknüpfend, erlauben wir uns auch gleichzeitig aufmerksam zu

machen, dass, damit der eingerichtete Gottesdienst, wie nachträglich

vorgesehen, den Mitgliedern entspricht, auch ein Synagogen-Regelement

unerlässlich ist. Hierbei ist mir gestattet, Ihnen mitzuteilen, dass wir

gerne bereit sind, ein solches aufzustellen.'

Man kann wohl kaum zahmer und bescheidener sein klar verbrieftes Recht zur

Sprache bringen, als es hier geschehen ist. Es kann auch keinem Zweifel

unterliegen, dass niemand auf der Welt die religiösen Bedürfnisse der

betreffenden Mitglieder besser kennt als sie selber, und dass, falls man

ihnen wirklich in ehrlicher Weise Rechnung tagen will, man nicht nur in

erster, sondern in einziger Reihe sie und nur sie darüber hören muss.

Sollten die Bedürfnisse der Mitglieder in dem von ihnen zu entwerfenden Reglement

wirklich staatsgefährliche oder gegen die guten Sitten verstoßende Allüren

enthalten, so könnte ja der Gemeindevorstand dagegen einschreiten, falls

ihm die Polizei nicht damit zuvorkäme.

In seiner Antwort vom 30. Mai nimmt der Vorstand von der Offerte eines

Reglements seitens der Religionsgesellschaft keine Notiz, sondern gibt die

Mitteilung hinaus:

'Ein besonderes Reglement für diesen Gottesdienst wird nächstens von der

erweiterten Synagogen-Kommission ausgearbeitet werden. - In Fernerem

teilen wir Ihnen mit, dass wir für das Vorbeteramt im neuen Betlokal

Herrn Lehrer Strauß vorgesehen haben.'

Auf diese Zumutung antwortete die Religionsgesellschaft unterm 8.

Juni:

'Zur Aufstellung eines Regelements dürfen wohl jene Mitglieder in

erster Linie gehört werden; diesem Reglement muss auch der Passus

beigefügt sein, der von jenen Personen spricht, die in diesem

Gottesdienst funktionieren können usw.'

Der wesentliche Teil des von der Religionsgesellschaft vorgelegten

Reglements sind die folgenden §§:

'§ 5. Diejenigen, welche gottesdienstliche Funktionen in der Synagoge

verrichten, müssen durch die erforderlichen Kenntnisse und ihre ganze

Führung sich dazu qualifizieren. Wer den Sabbat und die Speisegesetze

verletzt, eine Orgel-Synagoge besucht, und sonst vom Synagogenvorstand als

nicht würdig erachtet wird, kann weder als Vorbeter, noch sonst zur

Ausübung einer Funktion zugelassen werden. Ausgenommen davon, ist nur der

Vortrag des Kadisch-Gebets für Leidtragende. Hiervon sind nur diejenigen

ausgeschlossen, welche ohne Tefillin sich beim Gebete zu einer Zeit

befinden, wo das Anlegen von Tefillin vorgeschrieben ist. Solche dürfen

auch nicht zur Tora aufgerufen werden.

§ 15. Der Synagogenvorstand besteht aus drei Mitgliedern. In diesen

Vorstand sind nur solche Gemeindemitglieder wählbar, die die Synagoge

regelmäßig besuchen, die Sabbat und Speisegesetze beobachten, die

Orgelsynagoge nicht besuchen und auch sonst sich eines unbescholtenen

Rufes erfreuen.

§ 17. Alle Anordnungen und Beschlüsse des Vorstandes haben nur Geltung,

wenn sie den Bestimmungen des jüdischen Religionsgesetzes wie es in den

maßgebenden rabbinisches Codices und speziell im Schulchan-Aruch kodifiziert

ist, nicht widersprechen." |

| |

|

|

|

Die weiteren Teile werden nicht

ausgeschrieben, können jedoch durch Anklicken der Textabbildungen gelesen

werden. |

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit"

vom 4. Juli 1898 (Teil III) |

|

|

| |

|

|

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit"

vom 14. Juli 1898 (Teil IV) |

|

|

| |

|

|

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit"

vom 21. Juli 1898 (Teil V) |

|

|

| |

|

|

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit"

vom 1. September 1898 (Teil VI) |

|

|

| |

|

|

Artikel in der Zeitschrift

"Der Israelit"

vom 8. September 1898 (Teil VII)

(Hinweis: trotz der Bemerkung "Schluss folgt" am Ende des

Abschnittes gab es keinen weiteren Artikel zu dieser Thematik) |

|

|

Gemeindevorstellungen 1916,

1917 und

1921

Gemeindevorstellung

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1916 S.

202-203: Gemeindevorstellung

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1916 S.

202-203:

"Zürich. Zürich zählt heute über 5.000 jüdische Seelen.

Nahezu die Hälfte sind eingewanderte Juden aus dem Osten. Es bestehen in

Zürich die Israelitische Kultusgemeinde, die Israelitische

Religionsgesellschaft sowie viele Privatorganisationen und Minjonim.

...

Israelitische Religionsgesellschaft:

Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet worden,

welche heute mit 84 Gemeindemitgliedern ca. 370 Seelen zählt. Vorstand:

Hermann Barth, S. Dreyfuss, Max Mannes, Jos. Rosenblatt, Max Kahn. Beamte:

Rabbiner Dr. Th. Levenstein; Rabbiner A. Kornfein, A. Wallach, Kantor;

Schneider, Synagogendiener. Institutionen: Synagoge (Füsslistraße

8), Religionsschule (Sihlstraße), Friedhof, Rituelles Bad.

..." |

| |

Gemeindevorstellung

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1917 S.

230: "Israelitische Religionsgesellschaft.

Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet

worden, welche heute 84 Gemeindemitglieder mit ca. 400 jüd. Seelen

zählt. Gemeindevorstellung

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1917 S.

230: "Israelitische Religionsgesellschaft.

Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet

worden, welche heute 84 Gemeindemitglieder mit ca. 400 jüd. Seelen

zählt.

Vorstand: Hermann Barth, Präsident; Mitglieder: S. Dreyfuss, Max

Mannes, Joseph Rosenblatt, Max Kahn.

Beamte: Rabbiner Dr. T. Lewenstein; Rabb. A. Kornfein; D. Wallach,

Kantor; A. Schneider, Kultusbeamter.

Institutionen: Synagoge (Füsslistrasse 8), Religionsschule (Sihlstrasse),

Friedhof (beim Spitalfriedhof), Rituelles Bad (Anwandstrasse 60),

Metzgereien (Hornergasse und Löwenstrasse)." |

| |

Gemeindevorstellung

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1921 S.

185-187: "Zürich. Zürich zählt heute ca. 7.000 Seelen.

Es bestehen in Zürich die Israelitische Kultusgemeinde, die Israelitische

Religionsgesellschaft, die jüdische Gemeinde Agudas Achim sowie viele

Privatorganisationen und Minjonim. Gemeindevorstellung

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz" Jahrg. 1921 S.

185-187: "Zürich. Zürich zählt heute ca. 7.000 Seelen.

Es bestehen in Zürich die Israelitische Kultusgemeinde, die Israelitische

Religionsgesellschaft, die jüdische Gemeinde Agudas Achim sowie viele

Privatorganisationen und Minjonim.

---

Israelitische Religionsgesellschaft Zürich.

Im Jahre 1895 ist die Israelitische Religionsgesellschaft gegründet

worden, welche heute 114 Gemeindemitglieder mit ca. 600 Seelen zählt. - Vorstand:

S. Teplitz, Präsident; Mitglieder: Joseph Brandeis; Jakob Gut jun.; Jos.

Rosenblatt; Sally Harburger. Beamte: Dr. Th. Lewenstein und A.

Kornfein, Rabbiner; Hermann Lieber, Kantor und Religionslehrer; A.

Schneider, Kultusbeamter.

Institutionen der israelitischen

Religionsgesellschaft: Synagoge, Neumühlequai. -

Religionsschule, Brandschenkestrasse 20. - Friedhof (beim Spitalfriedhof).

- Rituelles Bad (Anwandstraße 60). - Metzgereien (Hornergasse). - Chewra

Kadischah (Präsident B. Rotschild).

...". |

Aus

der Geschichte des Rabbinates der Israelitischen Religionsgesellschaft

Ausschreibung der Rabbinerstelle der Religionsgesellschaft

(1911)

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. Dezember 1911: "In unserer Gemeinde ist eine Rabbinerstelle

zu besetzen. Wir reflektieren auf einen streng orthodoxen Herrn, der

bedeutendes talmudisches und profanes Wissen besitzt und guter Redner ist.

Fixer Gehalt 6.000 Francs. Zürich, 20. November 1911. Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 7. Dezember 1911: "In unserer Gemeinde ist eine Rabbinerstelle

zu besetzen. Wir reflektieren auf einen streng orthodoxen Herrn, der

bedeutendes talmudisches und profanes Wissen besitzt und guter Redner ist.

Fixer Gehalt 6.000 Francs. Zürich, 20. November 1911.

Israelitische Religionsgesellschaft. Eugen Lang, Endlitz,

Präsident." |

Einführung der Rabbiner Dr. Tobias Lewenstein als (2.)

Rabbiner der

Israelitischen Religionsgesellschaft (1912)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. August

1912: "Zürich. Rabbiner Dr. Lewenstein, der tapfere

ehemalige Kopenhagener Oberrabbiner, ist feierlichst in sein Amt als

Rabbiner der hiesigen Religionsgesellschaft eingeführt worden. Seine

Antrittspredigt zeigte, dass er ein ganz hervorragender Redner

ist." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 30. August

1912: "Zürich. Rabbiner Dr. Lewenstein, der tapfere

ehemalige Kopenhagener Oberrabbiner, ist feierlichst in sein Amt als

Rabbiner der hiesigen Religionsgesellschaft eingeführt worden. Seine

Antrittspredigt zeigte, dass er ein ganz hervorragender Redner

ist." |

| |

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September

1912: "Zürich, 28. August (1912). Zu einem Festsabbat

gestaltete sich die Einführung des neuen Rabbiners, Herrn Dr.

Lewenstein - früher Oberrabbiner in Kopenhagen- in der hiesigen

israelitischen Religionsgesellschaft. Nach einem erhebenden, von Herrn

Oberkantor Messinger geleiteten und von dem neuen Chor wirksam

unterstützten Gottesdienste wurde dem neuen Seelsorger durch den 1.

Präsidenten, Herrn Eugen Lang, ein in herzlichen Worten gehaltener

Willkommengruß zugerufen. In der darauf folgenden Antrittspredigt wusste

Herr Dr. Lewenstein, dem schon der Ruf eines glänzenden Kanzelredners

vorausging, seine Zuhörer so zu fesseln, dass sie in tiefer Ergriffenheit

den geistvollen Ausführungen folgten." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 6. September

1912: "Zürich, 28. August (1912). Zu einem Festsabbat

gestaltete sich die Einführung des neuen Rabbiners, Herrn Dr.

Lewenstein - früher Oberrabbiner in Kopenhagen- in der hiesigen

israelitischen Religionsgesellschaft. Nach einem erhebenden, von Herrn

Oberkantor Messinger geleiteten und von dem neuen Chor wirksam

unterstützten Gottesdienste wurde dem neuen Seelsorger durch den 1.

Präsidenten, Herrn Eugen Lang, ein in herzlichen Worten gehaltener

Willkommengruß zugerufen. In der darauf folgenden Antrittspredigt wusste

Herr Dr. Lewenstein, dem schon der Ruf eines glänzenden Kanzelredners

vorausging, seine Zuhörer so zu fesseln, dass sie in tiefer Ergriffenheit

den geistvollen Ausführungen folgten." |

Vortrag von Rabbiner Dr. T. Lewenstein in Luzern (1928)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928: "Luzern,

2. Dezember (1928). Vor einem für hiesige Verhältnisse ganz

außerordentlich zahlreichem Publikum sprach Herr Dr. Th. Lewenstein

aus Zürich am 1. Dezember, abends, über das Thema: 'Die rechtliche

Stellung der jüdischen Frau'. Er trat der vielfach verbreiteten

Auffassung von der Minderwertigkeit der jüdischen Frau in rechtlicher

Beziehung entgegen, indem er an Hand zahlreicher Zitate aus dem jüdischen

Schrifttum bewies, dass es sich nur um eine geringere Verpflichtung der

Frau handle, die bedingt sei durch die vom Manne verschiedene

Lebensaufgabe und Konstitution. - Im besonderen trat der Referent auf die

diesbezüglichen Fragen der Heirat und der Scheidung, der Fähigkeit,

Zeugnis abzulegen und der Glaubwürdigkeit, des Wahlrechtes und der

Mizwoserfüllung ein. Er kam zum Schlusse, dass es nach der Tauroh (Tora)

keine Frauenbewegung im 'modernen Sinne' geben dürfe, höchstens eine

Mädchenbewegung. - Die Diskussion, geleitet vom Vorsitzenden, Herrn

Dr. Guggenheim, wurde von verschiedenen Damen und Herrn benützt und

trug noch wesentlich zur Klärung des Problems bei. - Der klare, anregende

Vortrag, rhetorisch meisterhaft aufgebaut, bei der Schilderung des

Aufgabenkreises der Frau an das jüdische Gemüt appellierend, wurde von

den zahlreichen Anwesenden mit großem Beifall aufgenommen. Das mag dem

Referenten ein Beweis dafür sein, dass ein baldiges Wiedererscheinen im

Kreise der Agudas-Jisroel-Ortsgruppe einem allgemeinen Wunsche

entspricht." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 6. Dezember 1928: "Luzern,

2. Dezember (1928). Vor einem für hiesige Verhältnisse ganz

außerordentlich zahlreichem Publikum sprach Herr Dr. Th. Lewenstein

aus Zürich am 1. Dezember, abends, über das Thema: 'Die rechtliche

Stellung der jüdischen Frau'. Er trat der vielfach verbreiteten

Auffassung von der Minderwertigkeit der jüdischen Frau in rechtlicher

Beziehung entgegen, indem er an Hand zahlreicher Zitate aus dem jüdischen

Schrifttum bewies, dass es sich nur um eine geringere Verpflichtung der

Frau handle, die bedingt sei durch die vom Manne verschiedene

Lebensaufgabe und Konstitution. - Im besonderen trat der Referent auf die

diesbezüglichen Fragen der Heirat und der Scheidung, der Fähigkeit,

Zeugnis abzulegen und der Glaubwürdigkeit, des Wahlrechtes und der

Mizwoserfüllung ein. Er kam zum Schlusse, dass es nach der Tauroh (Tora)

keine Frauenbewegung im 'modernen Sinne' geben dürfe, höchstens eine

Mädchenbewegung. - Die Diskussion, geleitet vom Vorsitzenden, Herrn

Dr. Guggenheim, wurde von verschiedenen Damen und Herrn benützt und

trug noch wesentlich zur Klärung des Problems bei. - Der klare, anregende

Vortrag, rhetorisch meisterhaft aufgebaut, bei der Schilderung des

Aufgabenkreises der Frau an das jüdische Gemüt appellierend, wurde von

den zahlreichen Anwesenden mit großem Beifall aufgenommen. Das mag dem

Referenten ein Beweis dafür sein, dass ein baldiges Wiedererscheinen im

Kreise der Agudas-Jisroel-Ortsgruppe einem allgemeinen Wunsche

entspricht."

|

Aus der Geschichte der Lehrer / Kantoren und weiteren Kultusbeamten

Ausschreibungen der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1904 /

1907 / 1920 / 1928 / 1934

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar

1904: Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. Februar

1904:

"Israelitische Religionsgesellschaft Zürich.

In unserer Gemeinde ist per sofort die Stelle eines streng orthodoxen Chasan,

gebildeten Lehrers und Schächters zu besetzen. Gehalt Frs. 2.000

bis Frs. 2.500 per Jahr. Bewerbungen nebst Zeugnisabschriften sind zu

richten an

F. Lang, Zürich, Usteristraße 15." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1907: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. April 1907:

Die israelitische Religionsgesellschaft Zürich sucht zum sofortigen

Antritt einen

Chasan,

der auch den Religions-Unterricht in den unteren Klassen zu übernehmen

und in Ausnahmefällen den Schochet zu vertreten hat. Fixes Gehalt

Fr. 2.400.- per Jahr. Bewerber, welche Referenzen gesetzestreuer Rabbiner

aufzuweisen haben, wollen ihre Offerten mit Zeugnisabschriften an

Herrn S. Teplitz, Zürich (Schweiz)

richten." |

|

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Die

Israelitische Religions-Gesellschaft Zürich Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. Januar 1920: "Die

Israelitische Religions-Gesellschaft Zürich

sucht für möglichst sofort einen Lehrer und Chasan

bei festem Gehalt von Francs 7.000 bis 8.000 per anno.

Reflektanten streng orthodoxer Richtung mit gediegenem jüdischem Wissen

und pädagogischer Befähigung, die auch über ausreichende Stimmmittel

verfügen, wollen ihre Meldungen mit näheren Angaben richten an den

Präsidenten

Hermann Barth, Zürich, Steinmühlengasse 12." |

| |

Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Dezember

1928: "Die Israelitische Religionsgesellschaft,

Zürich Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 20. Dezember

1928: "Die Israelitische Religionsgesellschaft,

Zürich

sucht eine erste Kraft als Religionslehrer und Vorbeter,

verheiratete bevorzugt. Als Jahresgehalt wird in Aussicht genommen: für

unverheiratete Fr. 8-10.000 und für verheiratete Fr. 10-12.000. Streng

orthodoxe Kandidaten, welche sich über erfolgreiche Tätigkeit ausweisen

können, wollen ausführliche Offerten mit Referenzen richten an den Präsidenten

Herrn Jos. Ettlinger, Zürich, Sternenstraße 11." |

Lehrer Max Ruda (bisher in Wilhelmshaven) wechselt als Religionslehrer und Kantor

nach Zürich

(1929)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,

5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer

Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer

und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit

lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge

leistet." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. April 1929: "Wilhelmshaven,

5. April (1929). Herr Lehrer Max Ruda, der seit 7 Jahren mit warmer

Hingabe und reichem Erfolg hier wirkte, hat eine ehrenvolle Berufung als Religionslehrer

und Kantor nach Zürich erhalten. Die gesamte Gemeinde wird ihn mit

lebhaftem Bedauern scheiden sehen, wenn er, zum 1. Oktober, dem Rufe Folge

leistet." |

P. Blumenberg wird Lehrer bei der Israelitischen

Religionsgesellschaft (1930)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. Juni 1930: "Zürich, 15. Juni (1930). Die Israelitische

Religionsgesellschaft dahier hat den bewährten langjährigen Lehrer der

Talmud-Thora der Agudas Achim, P. Blumenberg, als Lehrer an ihre

Gemeinde berufen." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. Juni 1930: "Zürich, 15. Juni (1930). Die Israelitische

Religionsgesellschaft dahier hat den bewährten langjährigen Lehrer der

Talmud-Thora der Agudas Achim, P. Blumenberg, als Lehrer an ihre

Gemeinde berufen." |

Aus der Geschichte der

jüdischen Schule

Die "Israelitische Religionsgesellschaft denkt an

den Bau einer eigenen Schule (1901)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober

1901: "Zürich, 3. Oktober (1901). (Israelitische Schulen).

Die 'Israelitische Religionsgesellschaft' hierselbst projektiert mit

Beginn des nächsten Schuljahres die Schaffung einer eigenen Schule. Es

geschieht dies namentlich aus dem Grunde, weil die Schulbehörden den

Schulbesuch am Samstag obligatorisch erklärten." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 8. Oktober

1901: "Zürich, 3. Oktober (1901). (Israelitische Schulen).

Die 'Israelitische Religionsgesellschaft' hierselbst projektiert mit

Beginn des nächsten Schuljahres die Schaffung einer eigenen Schule. Es

geschieht dies namentlich aus dem Grunde, weil die Schulbehörden den

Schulbesuch am Samstag obligatorisch erklärten." |

Berichte zu

einzelnen Personen aus der Gemeinde

Zum Tod von Leopold Weill (1927)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

10. Oktober 1927: "Zürich, 4. Oktober (1927). Letzten

Donnerstag haben wir auf dem Friedhof der Israelitischen

Religionsgesellschaft Leopold Weill zu Grabe getragen. Ein Baal-Habajis

(Hausvater), vorbildlich in Begeisterung für die Ausübung jüdischen

Pflichtenlebens ist mit ihm dahingegangen. Vor 40 Jahren nach Zürich

übergesiedelt, vertrat er hier mit seinem ganzen Sein den Glauben und die

Tradition, die sein Elternhaus in Kippenheim (Baden) ihn gelehrt. Als Mann

von Tat und Zielbewusstsein öffnete er sein Haus jungen Leuten und lieh

sein Ohr neuen Wünschen und Anregungen. Jahrelang unterhielt er ein

eigenes Minjan, förderte einen allwöchentlichen Schiur (Lehrvortrag) und

ermöglichte so vielen, nach altehrwürdigem Brauch zu beten und zu leben.

Er erstellte als erster eine Sukkoh (Laubhütte) in Zürich und selbst die

Erde, die nach fast 80-jährigem Erdenwallen seine Gebeine nun

umschließt, ist erworben auf seinen Namen und dank seiner angestrengten

Bemühung. Kein Hindernis vermochte ihn zu hemmen im Erstreben seines

Zieles, und so wurde er der eigentliche Gründer und geistige Vater der

Israelitischen Religionsgesellschaft. Eine sinnige Ehrung bedeutete es

deshalb, wenn man Leopold Weill vor vier Jahren den ersten Hammerschlag

zur Grundsteinlegung des Synagogenbaus führen ließ. An der Bahre sprach

zuerst Herr Rabbiner Kornfein, sodann dankte Herr Ettlinger

im Namen der Gemeinde, erzählte von Zeiten, wo er und mancher

Gesinnungsfreund im Hause Weills für alle jüdische Interessen auf

weitgehendes Verständnis stießen. Mit Leopold Weill schwang ein

lebensechtes Beispiel wahrer Emunoh aus unserer Mitte. Sein Andenken wird

in der Geschichte der Gemeinde ein gesegnetes bleiben. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

10. Oktober 1927: "Zürich, 4. Oktober (1927). Letzten

Donnerstag haben wir auf dem Friedhof der Israelitischen

Religionsgesellschaft Leopold Weill zu Grabe getragen. Ein Baal-Habajis

(Hausvater), vorbildlich in Begeisterung für die Ausübung jüdischen

Pflichtenlebens ist mit ihm dahingegangen. Vor 40 Jahren nach Zürich

übergesiedelt, vertrat er hier mit seinem ganzen Sein den Glauben und die

Tradition, die sein Elternhaus in Kippenheim (Baden) ihn gelehrt. Als Mann

von Tat und Zielbewusstsein öffnete er sein Haus jungen Leuten und lieh

sein Ohr neuen Wünschen und Anregungen. Jahrelang unterhielt er ein

eigenes Minjan, förderte einen allwöchentlichen Schiur (Lehrvortrag) und

ermöglichte so vielen, nach altehrwürdigem Brauch zu beten und zu leben.

Er erstellte als erster eine Sukkoh (Laubhütte) in Zürich und selbst die

Erde, die nach fast 80-jährigem Erdenwallen seine Gebeine nun

umschließt, ist erworben auf seinen Namen und dank seiner angestrengten

Bemühung. Kein Hindernis vermochte ihn zu hemmen im Erstreben seines

Zieles, und so wurde er der eigentliche Gründer und geistige Vater der

Israelitischen Religionsgesellschaft. Eine sinnige Ehrung bedeutete es

deshalb, wenn man Leopold Weill vor vier Jahren den ersten Hammerschlag

zur Grundsteinlegung des Synagogenbaus führen ließ. An der Bahre sprach

zuerst Herr Rabbiner Kornfein, sodann dankte Herr Ettlinger

im Namen der Gemeinde, erzählte von Zeiten, wo er und mancher

Gesinnungsfreund im Hause Weills für alle jüdische Interessen auf

weitgehendes Verständnis stießen. Mit Leopold Weill schwang ein

lebensechtes Beispiel wahrer Emunoh aus unserer Mitte. Sein Andenken wird

in der Geschichte der Gemeinde ein gesegnetes bleiben. Seine Seele sei

eingebunden in den Bund des Lebens." |

Zum Tod von Bertha Mannes, eine "der frömmsten,

kostbarsten Frauen in Israels Mitte" (1929)

Anmerkung: Bertha Mannes war die Frau des langjährigen Vorstandsmitgliedes

der Religionsgesellschaft, Max Mannes.

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 31. Januar 1929: "Frankfurt am Main, 24. Januar (1929). Aus

Zürich kommt die Nachricht von dem Heimgang der Frau Bertha Mannes.

Eine kurze 'Israelit' - Annonce gibt davon Kunde - und in den Herzen

aller, die die Frau kannten, lebt auf ein tiefes, tiefes Klagen um den

jähen Heimgang einer der frömmsten, kostbarsten Frauen in Israels Mitte.

Die Frau eines Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? lehrt

die Halacha, indem sie der Frau das gleiche Maß religiöser

Zuverlässigkeit zuerkennt wie dem frommen Gatten. Die Frau eines

Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? pflegen wir

auszusprechen, wenn wir eine edle Frau an der Seite ihre Mannes, seine

Leistung ergänzend und vertiefend, wirken sehen. Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 31. Januar 1929: "Frankfurt am Main, 24. Januar (1929). Aus

Zürich kommt die Nachricht von dem Heimgang der Frau Bertha Mannes.

Eine kurze 'Israelit' - Annonce gibt davon Kunde - und in den Herzen

aller, die die Frau kannten, lebt auf ein tiefes, tiefes Klagen um den

jähen Heimgang einer der frömmsten, kostbarsten Frauen in Israels Mitte.

Die Frau eines Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? lehrt

die Halacha, indem sie der Frau das gleiche Maß religiöser

Zuverlässigkeit zuerkennt wie dem frommen Gatten. Die Frau eines

Frommen - ist sie nicht wie der Fromme selbst? pflegen wir

auszusprechen, wenn wir eine edle Frau an der Seite ihre Mannes, seine

Leistung ergänzend und vertiefend, wirken sehen.

Wer Max Mannes in Zürich kennt, diesen wahrhaft Frommen, wer weiß

von seiner Leistung für die Seinen, für die Züricher orthodoxe Kehillo

(gemeint die Religionsgesellschaft), für Agudas Jisroel, für die Armen,

für jeden Armen, wer sein Haus, das Gastfreundschaft ohnegleichen übt,

je betrat, wer ihn bei der Erziehung seiner Kinder beobachtete, der weiß,

wenn irgendwo, so galt in dieser Ehe: Die Frau eines Frommen - ist sie

nicht wie der Fromme selbst?, an der Leistung des Mannes hatte die

Frau ihren reichen, vollen Anteil diese Frau, die die Grundlage des

Hauses, des Hauses Grund und Giebel war, diese Frau, die fröhliche

Mutter der Kinder (Psalm 113,9), Freude und Glück nur im Gedeihen der

Ihren, des Gatten, der Kinder, der Enkel fand, darin - und im unentwegten

Üben der Mizwot (Gebote), dann sie war klugen Sinnes und wer

klugen Sinnes ist, nimmt die Mizwot an (Sprüche 10,8).

Wer Frau Bertha Mannes, in deren Haus, während des Krieges und nach dem

Kriege besonders, jeder einkehrte, den eine jüdische Sache nach Zürich

führte, nur oberflächlich kannte, auch der merkte schon, dass hier eine

starke und edle Kraft sinnvoll wirkte, wer aber erst näher, ganz nahe ihr

treten durfte, der erst wusste, dass das eine Frau war, gesegnet vor

Frauen im Zelte (Richter 5,24), in der lebte von dem Segen der großen

Mütter unseres Volkes, jener Mutterschaft der Welt, deren Güte

und Liebe alles Leid der Welt verklärte und meisterte. Wer Frau Bertha

Mannes näher kannte, der stand in Ehrfurcht vor dieser Persönlichkeit,

die in steter Selbsterziehung sich zu immer höheren Formen jüdischer

Vollendung hinaufentwickelte, zu reinster Frömmigkeit, zu festestem

Gottvertrauen. Wer Frau Bertha Mannes näher kannte, der wusste, dass sie

vom Besten ihrer Persönlichkeit in die Herzen ihrer Kinder gepflanzt und

dass diese nicht zuletzt deshalb schon in jungen Jahren zu reifen Menschen

gewachsen sind, die, ob schon im eigenen Heim, ob noch im Elternhaus, voll

sind von Liebe zur Tora und jederzeit bereit zu opfervollem Dienste

an der Gesamtheit Israels.

Groß ist darum der Verlust und groß die Trauer. Und wir erheben auch aus

der Ferne die Stimme mitgefühlten Schmerzes die Fernen haben es

gehört und kommen und setzen die Krone des guten Namens aufs

Haupt der edlen Frau und bewahren mit den Ihren das Gedächtnis

dieser Frommen, halten ihr Andenken heilig, lassen ihr Vorbild uns zum

Mahner werden und ihre Leistung zu ewig in uns lebendiger segenbringender Moral.

Ihre Seele sei eingebunden in den Bund des Lebens."

|

Zum Tod von Salomon Teplitz, früher Präsident der

Israelitischen Religionsgesellschaft und des Misrachi in Zürich (1934)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. April 1934: "Tel Avv, 19. April (1934). Salomon Teplitz

in Tel Aviv, früher Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft

und des Misrachi in Zürich, ist, 69 Jahre alt, aus seinem

gesegneten Erdenleben abberufen worden. Tepitz's Denken und Fühlen

gehörte dem Volke, der Thora und dem Lande Israel in der harmonischen

Vereinigung dieses dreifachen Knotens. Als Teplitz vor einigen Jahren sein

schönes Haus in Tel Aviv einweihte, dankte er Gott für diese Gnade und

gelobte, sein ganzes ideelles und materielles Können der Förderung des

Tora-Judentums im Lande der Tora für das Volk der Tora zu widmen. Seit

einem Jahre hinderte den aktiven Mann ein ungünstiger Gesundheitszustand

an der Aktivität. Diese schmerzlich gefühlte Zurückhaltung wurde nur

durch die Hoffnung gelindert, dass seine Kinder seine Absichten als

heiliges Vermächtnis übernehmen werden. In der Erziehung einer toratreuen

Jugend sah er die Entscheidung für das Gelingen des jüdischen

Aufbauwerkes in Erez Israel. Mögen seine Kinder im Sinne ihres Vaters

sich dieser heiligen Aufgabe weihen. Seine Seele sei eingebunden in den

Bunde des Lebens. S. Geis." Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit" vom

26. April 1934: "Tel Avv, 19. April (1934). Salomon Teplitz

in Tel Aviv, früher Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft

und des Misrachi in Zürich, ist, 69 Jahre alt, aus seinem

gesegneten Erdenleben abberufen worden. Tepitz's Denken und Fühlen

gehörte dem Volke, der Thora und dem Lande Israel in der harmonischen

Vereinigung dieses dreifachen Knotens. Als Teplitz vor einigen Jahren sein

schönes Haus in Tel Aviv einweihte, dankte er Gott für diese Gnade und

gelobte, sein ganzes ideelles und materielles Können der Förderung des

Tora-Judentums im Lande der Tora für das Volk der Tora zu widmen. Seit

einem Jahre hinderte den aktiven Mann ein ungünstiger Gesundheitszustand

an der Aktivität. Diese schmerzlich gefühlte Zurückhaltung wurde nur

durch die Hoffnung gelindert, dass seine Kinder seine Absichten als

heiliges Vermächtnis übernehmen werden. In der Erziehung einer toratreuen

Jugend sah er die Entscheidung für das Gelingen des jüdischen

Aufbauwerkes in Erez Israel. Mögen seine Kinder im Sinne ihres Vaters

sich dieser heiligen Aufgabe weihen. Seine Seele sei eingebunden in den

Bunde des Lebens. S. Geis." |

Anzeigen

Anzeige eines unter der Aufsicht des Rabbinats der

Religionsgesellschaft stehenden Lebensmittelgeschäftes (1917)

Anzeige

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 247:

"Koscher Lebensmittel-Geschäft 'Oekonomie'. En

gros - En détails. L. Schmerling, Zürich 4, Müllerstraße

69. Anzeige

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 247:

"Koscher Lebensmittel-Geschäft 'Oekonomie'. En

gros - En détails. L. Schmerling, Zürich 4, Müllerstraße

69.

Unter Ausicht des Rabbinats der Israleitischen

Religionsgesellschaft.

'Teston', Bouillon- und Minnichwürfel, Cocosnussfett, Speiseöl,

Albert-Biscuit, Teigwaren, Conserven, Confitäre, Cichorie, Tafel-Butter,

Käse, Kos.Seife.

Palästina- und Walliser-Weine.

Alleinverkauf und Niederlage von basar hergestellt sämtlichen

Artikel bei den best bekannten Fabriken:

Teigwaren- und Testonfabrik Wenger & Hug A.-G., Gümligen. 'Ola',

Biscuit-Fabrik, Altstetten.

Mont-d'or-Weine Johannisberg, weltbekannte Marke." |

Anzeige für den Fleisch- und Wurstverkauf der

israelitischen Religionsgesellschaft Zürich (1917)

Anzeige

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 250:

"Fleisch- und Wurstverkauf Anzeige

im "Jüdischen Jahrbuch für die Schweiz", Jg. 1917 S. 250:

"Fleisch- und Wurstverkauf

der israelitischen Religionsgesellschaft Zürich.

Hornergasse 7 mit Filiale Löwenstraße 12. Telephon Selnau

4802- Postcheckrechnung VIII 4624 empfiehlt jederzeit

ff. Wurst und Fleischwaren aller Art.

Koscher - Prompter Versand nach auswärts - Koscher." |

Zur Geschichte der Synagoge

Orthodox geprägte Gottesdienste wurden seit 1890 in einem von Leopold Weill

zur Verfügung gestellten Betraum abgehalten

werden. Dieser hatte einen privaten Minjan eingerichtet, um nicht auf die

"unjüdischen" Gottesdienste mit Harmonium und gemischtem Chor

angewiesen zu sein.

Nach einer am 2. Mai 1896 abgehaltenen Generalversammlung sollte die

Israelitische Cultusgemeinde der Israelitischen Religionsgesellschaft einen Betsaal

im 1897 entstandenen Anbaus des Schulhauses an der

Synagoge Löwenstraße zur Verfügung stellen. Nach der Abspaltung der

Religionsgesellschaft von der Cultusgemeinde 1898 wurden in der Folgezeit bis

zur Einweihung der Synagoge 1924 verschiedene Beträume benutzt: 1898

bis 1900 im Gebäude In Gassen 10, 1900 bis 1910 Löwenstraße 32, 1910 bis 1912

Zeughausstraße 5, 1912 bis 1918 Füsslistraße 8, 1918 bis 1922 Neumühlequai /

Walchestraße, 1922 bis 1924 Gartenstraße 10.

Im Januar 1909 beschloss eine Generalversammlung der

Religionsgesellschaft die möglichst baldige Finanzierung und den Bau einer

Synagoge. 1910 wurde nach einem vorliegenden Pressemitteilung zum

Synagogenbau ein Grundstück erworben. Um welches Grundstück es sich gehandelt

hat, wird nicht mitgeteilt. Nach den vorliegenden Berichten wurde das

Synagogengrundstück an der Freigutstraße erst 1917 erworben, sodass

möglicherweise ein zunächst erworbenes Grundstück wieder verkauft worden ist.

Kauf eines Grundstückes zum Bau einer Synagoge (1910)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. August 1910:

"Die israelitische Religionsgesellschaft in Zürich hat ein

Grundstück zum Preise von 280.000 Francs erworben, um darauf eine zweite

Synagoge zu errichten." Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 5. August 1910:

"Die israelitische Religionsgesellschaft in Zürich hat ein

Grundstück zum Preise von 280.000 Francs erworben, um darauf eine zweite

Synagoge zu errichten." |

Der Bau der neuen Synagoge wurde 1923 bis 1924 durchgeführt. Sie

wurde nach Plänen der Züricher Architekten Walter Henauer und Ernst Witschi

erstellt. Sie hatten bereits die Friedhofshalle auf dem Friedhof der

Israelitischen Religionsgesellschaft erstellt. Bei dem 1918 durchgeführten

Architektenwettbewerb war ihr Vorschlag zu dem Bau der Synagoge an der

Freigutstraße jedoch nicht prämiiert worden. Dennoch erhielten sie

schließlich den Auftrag zum Bau der Synagoge.

Der Synagogenbau hat begonnen (1923)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1923: "Zürich.

Wir lesen im 'Israelitischen Wochenblatt für die Schweiz': Der Synagogenbau

der Israelitischen Religionsgesellschaft hat, wie schon in letzter

Nummer kurz mitgeteilt, seit kurzem begonnen. Die Energie und der Opfermut

dieser Gemeinde, die in der jetzigen, doch sicherlich nicht glänzenden

Zeit zum Bau einer Synagoge übergeht, sind bewundernswert. Dabei darf

man, angesichts der leitenden Persönlichkeiten der Gemeinde, ohne

Weiteres annehmen, dass die Finanzierung des Baues von Grund auf eine

solide ist. Das Grundstück, 2.000 qm groß, am Ende der Freigutstraße

zur Sihl hin, seitlich durch die Sihlamtstraße begrenzt, hat eine ideale

Lage. Zu beiden Seiten der Synagoge bleibt prächtiger, schattiger Baumbestand

stehen. Der Bauplan selbst weist eine überraschend gute Idee auf: Der Bau

wird zugleich sowohl das Bethaus entstehen lassen wie auch Schulräume und

Versammlungslokal, und zwar nicht in der üblichen kostspieligen Weise

nebeneinander, sondern übereinander. Im Erdgeschoss werden vier

Schulräume sein und daneben ein großer Versammlungsraum, Darüber erhebt

sich, da neun Meter über dem Erdboden, das Gotteshaus, rechts und links

flankiert von prächtigen Freitreppen, die zur Männer- und Frauensynagoge

führen. Die Fassade wird einfache, vornehme Stilformen aufweisen. Die

Synagoge selbst wird 450 Plätze umfassen, 250 für Männer und 200 für

Frauen." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 7. September 1923: "Zürich.

Wir lesen im 'Israelitischen Wochenblatt für die Schweiz': Der Synagogenbau

der Israelitischen Religionsgesellschaft hat, wie schon in letzter

Nummer kurz mitgeteilt, seit kurzem begonnen. Die Energie und der Opfermut

dieser Gemeinde, die in der jetzigen, doch sicherlich nicht glänzenden

Zeit zum Bau einer Synagoge übergeht, sind bewundernswert. Dabei darf

man, angesichts der leitenden Persönlichkeiten der Gemeinde, ohne

Weiteres annehmen, dass die Finanzierung des Baues von Grund auf eine

solide ist. Das Grundstück, 2.000 qm groß, am Ende der Freigutstraße

zur Sihl hin, seitlich durch die Sihlamtstraße begrenzt, hat eine ideale

Lage. Zu beiden Seiten der Synagoge bleibt prächtiger, schattiger Baumbestand

stehen. Der Bauplan selbst weist eine überraschend gute Idee auf: Der Bau

wird zugleich sowohl das Bethaus entstehen lassen wie auch Schulräume und

Versammlungslokal, und zwar nicht in der üblichen kostspieligen Weise

nebeneinander, sondern übereinander. Im Erdgeschoss werden vier

Schulräume sein und daneben ein großer Versammlungsraum, Darüber erhebt

sich, da neun Meter über dem Erdboden, das Gotteshaus, rechts und links

flankiert von prächtigen Freitreppen, die zur Männer- und Frauensynagoge

führen. Die Fassade wird einfache, vornehme Stilformen aufweisen. Die

Synagoge selbst wird 450 Plätze umfassen, 250 für Männer und 200 für

Frauen." |

Grundsteinlegung zur neuen Synagoge (Oktober 1923)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Oktober 1923: "Zürich,

1. Oktober (1923). Am vergangenen Freitag wurde in Zürich der Grundstein

zur Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft Adass Jeschurun'

an der Freigutstraße gelegt. Eröffnet wurde die Feierlichkeit von Herrn

Kantor Lieber mit einem Psalm. Herr Teplitz, als Präsident der

Israelitischen Religionsgesellschaft, leitete sodann den Reigen der Reden

ein. Er überflog die Geschichte der Gemeinde, die vor 28 Jahren mit 7

Mitgliedern in Dasein trat und nun die Zahl von 100 Mitgliedern erreicht

hat; sodann ließ er, wie jeder Redner nach ihm, die üblichen drei

Hammerschläge auf den Grundstein folgen, der die eingekapselte Bauurkunde

deckt. Herr Rabbiner Dr. Lewenstein sprach danach in tiefer

Rührung das Festgebet. Er erinnerte an jenen Bau des zweiten Tempels, auf

den man siebenzig Jahre habe warten müssen; sieben Jahre hatte man auch

in diesem Falle das Projekt einer Synagoge beraten. Architekt Witschi

sprach sodann im Namen von Bauleitung und Bauführung. Dann ergriff Herr

Max Kahn im Namen der Baukommission das Wort. Die Schlussrede hielt Herr

Rabbiner Kornfein, worauf Gesang die Feier

schloss." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 18. Oktober 1923: "Zürich,

1. Oktober (1923). Am vergangenen Freitag wurde in Zürich der Grundstein

zur Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft Adass Jeschurun'

an der Freigutstraße gelegt. Eröffnet wurde die Feierlichkeit von Herrn

Kantor Lieber mit einem Psalm. Herr Teplitz, als Präsident der

Israelitischen Religionsgesellschaft, leitete sodann den Reigen der Reden

ein. Er überflog die Geschichte der Gemeinde, die vor 28 Jahren mit 7

Mitgliedern in Dasein trat und nun die Zahl von 100 Mitgliedern erreicht

hat; sodann ließ er, wie jeder Redner nach ihm, die üblichen drei

Hammerschläge auf den Grundstein folgen, der die eingekapselte Bauurkunde

deckt. Herr Rabbiner Dr. Lewenstein sprach danach in tiefer

Rührung das Festgebet. Er erinnerte an jenen Bau des zweiten Tempels, auf

den man siebenzig Jahre habe warten müssen; sieben Jahre hatte man auch

in diesem Falle das Projekt einer Synagoge beraten. Architekt Witschi

sprach sodann im Namen von Bauleitung und Bauführung. Dann ergriff Herr

Max Kahn im Namen der Baukommission das Wort. Die Schlussrede hielt Herr

Rabbiner Kornfein, worauf Gesang die Feier

schloss." |

Einweihung der neuen Synagoge (September

1924)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924: "Einweihung

der neuen Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft'. Zürich,

9. September (1924). Die neue Synagoge der Israelitischen

Religionsgesellschaft steht nun als Prachtbau da und ist am 17. September

ihrer heiligen Bestimmung übergeben worden. Fast alle Rabbiner der

Schweiz waren anwesend und sämtliche Gemeinden des Landes waren

vertreten, ebenso Vertreter von Behörden und vielen ausländischen

Gemeinden. Nach einer weihevollen Abschiedsfeier im bisherigen Betlokale

begannen die Einweihungsfeierlichkeiten in der neuen Synagoge mit den

üblichen Rundgängen und Chorgesängen. Darauf hielt der Präsident der

Gemeinde, Herr S. Teplitz, eine kurze herzliche Ansprache, in der

er all denen, die am Bau mitgewirkt, den Dank im Namen des Vorstandes

ausdrückte. Das 'Ner Tomid' (ewiges Licht) wurde von zwei Begründern der

Gemeinde, den Herren Leopold Weill und Leon Bloch, angezündet.

Nach weiteren Chorgesängen hielt Herr Rabbiner Dr. Lewenstein eine

tief durchdachte Festrede, die mit einem Gebete schloss. Es wurde

dann das Vaterlandsgebet verrichtet und Herr Kantor Lieber trug in

schönem Sologesang Psalmen vor, worauf Herr Rabbiner A. Kornfein

die zweite Festpredigt hielt, die ebenfalls tiefen Eindruck

hinterließ. Mit dem Abendgebete und einigen Psalmgesängen, vorgetragen

und dem neugebildeten und gutgeschulten Chore, fand die weihevolle Feier

gegen Abend ihr Ende. - Der akademischen Feier schloss sich abends eine gemütliche

Veranstaltung an, die neben kulinarischen Genüssen von vielen

künstlerischen Darbietungen und geistvollen Ansprachen ausgefüllt

war. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. September 1924: "Einweihung

der neuen Synagoge der 'Israelitischen Religionsgesellschaft'. Zürich,

9. September (1924). Die neue Synagoge der Israelitischen

Religionsgesellschaft steht nun als Prachtbau da und ist am 17. September

ihrer heiligen Bestimmung übergeben worden. Fast alle Rabbiner der

Schweiz waren anwesend und sämtliche Gemeinden des Landes waren

vertreten, ebenso Vertreter von Behörden und vielen ausländischen

Gemeinden. Nach einer weihevollen Abschiedsfeier im bisherigen Betlokale

begannen die Einweihungsfeierlichkeiten in der neuen Synagoge mit den

üblichen Rundgängen und Chorgesängen. Darauf hielt der Präsident der

Gemeinde, Herr S. Teplitz, eine kurze herzliche Ansprache, in der

er all denen, die am Bau mitgewirkt, den Dank im Namen des Vorstandes

ausdrückte. Das 'Ner Tomid' (ewiges Licht) wurde von zwei Begründern der

Gemeinde, den Herren Leopold Weill und Leon Bloch, angezündet.

Nach weiteren Chorgesängen hielt Herr Rabbiner Dr. Lewenstein eine

tief durchdachte Festrede, die mit einem Gebete schloss. Es wurde

dann das Vaterlandsgebet verrichtet und Herr Kantor Lieber trug in

schönem Sologesang Psalmen vor, worauf Herr Rabbiner A. Kornfein

die zweite Festpredigt hielt, die ebenfalls tiefen Eindruck

hinterließ. Mit dem Abendgebete und einigen Psalmgesängen, vorgetragen

und dem neugebildeten und gutgeschulten Chore, fand die weihevolle Feier

gegen Abend ihr Ende. - Der akademischen Feier schloss sich abends eine gemütliche

Veranstaltung an, die neben kulinarischen Genüssen von vielen

künstlerischen Darbietungen und geistvollen Ansprachen ausgefüllt

war.

Wir kommen auf die Geschichte der Gemeinde und die Bedeutung des jetzt

vollzogenen Weiheaktes noch

zurück." |

Über die neue Synagoge (1924)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1924: "Die

neue Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft in Zürich (Mit

Bildern.). Über die Errichtung und Einweihung der neuen prachtvollen

Synagoge der Israelitischen Religionsgemeinde haben wir bereits berichtet.

Über die Geschichte dieser ersten selbstständigen orthodoxen Gemeinde in

der Schweiz entnehmen wir der J.P.Z. folgende Angaben: Es waren die

jetzigen Mitglieder der Gemeinde Josua Goldschmidt und Josef Ettlinger,

aus Frankfurt am Main kommend, wo sie im Milieu der Religionsgesellschaft

gelebt und den Geist Samson Raphael Hirschs eingeatmet hatten, die in

Gemeinschaft mit dem inzwischen verstorbenen Isidor Kohn - seligen

Andenkens - aus Baden bei Wien das erste Minjan gründeten. Diese

jungen Leute, die in Zürich in Stellung waren, sahen sich vor der

Unmöglichkeit, ihre an Gemeinsamkeit gebundenen jüdischen Pflichten zu

erfüllen. Am Gottesdienst der bestehenden Gemeinde konnten sie nicht

teilnehmen, weil in deren Synagoge ein kirchliches Musikinstrument und ein

gemischter Chor von Herren und Damen es ihnen unmöglich machten. Eine

Stätte des Toralernens zur Erlangung der jedem bewussten Juden

lebensnotwendigen geistigen Nahrung fanden sie nirgends und selbst ihre

leibliche Nahrung mussten sie, damit solche dem Toragesetze entspräche,

auswärts einnehmen oder von dort beziehen. Sie fanden Verständnis und

Gesinnungsgemeinsamkeit in dem verehrten Nestor unserer Gemeinde, Herrn

Leopold Weill. Um die Einrichtung eines Gottesdienstes nach Toragesetz und

Vätersitte zu ermöglichen, stellte Herr Weill einen Raum in seiner

Wohnung zur Verfügung und im Februar 1890 (Schabbat) Paraschat Teruma

(das war 22. Februar 1890) wurde darin ein solcher erstmals abgehalten.

Dass sich dafür die nötige Zehnzahl fand, beweist das damalige

Vorhandensein einer Anzahl Gleichgesinnter, die nur des Anstoßes und der

Gelegenheit zur Betätigung bedurften. Das Minjan verblieb einige Monate

im Hause des Herrn Leopold Weill und wurde dann in den Saal des damaligen

'Schützengartens' verlegt. Die Grundlage für eine besondere

gesetzestreue Gemeinde war mit diesem den Anforderungen der Tora und

Tradition entsprechenden Gottesdienste, dem sich regelmäßige

Lern-Schiurim anschlossen, gelegt und führte im August 1895 zu der

Gründung einer Religionsgesellschaft durch die Herren Gabriel Bernheim,

Leon Bloch, A. Gutmann, Raphael Lang, Hermann Weill, Joseph Weill und

Leopold Weill. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 9. Oktober 1924: "Die

neue Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft in Zürich (Mit

Bildern.). Über die Errichtung und Einweihung der neuen prachtvollen

Synagoge der Israelitischen Religionsgemeinde haben wir bereits berichtet.

Über die Geschichte dieser ersten selbstständigen orthodoxen Gemeinde in

der Schweiz entnehmen wir der J.P.Z. folgende Angaben: Es waren die

jetzigen Mitglieder der Gemeinde Josua Goldschmidt und Josef Ettlinger,

aus Frankfurt am Main kommend, wo sie im Milieu der Religionsgesellschaft

gelebt und den Geist Samson Raphael Hirschs eingeatmet hatten, die in

Gemeinschaft mit dem inzwischen verstorbenen Isidor Kohn - seligen

Andenkens - aus Baden bei Wien das erste Minjan gründeten. Diese

jungen Leute, die in Zürich in Stellung waren, sahen sich vor der

Unmöglichkeit, ihre an Gemeinsamkeit gebundenen jüdischen Pflichten zu

erfüllen. Am Gottesdienst der bestehenden Gemeinde konnten sie nicht

teilnehmen, weil in deren Synagoge ein kirchliches Musikinstrument und ein

gemischter Chor von Herren und Damen es ihnen unmöglich machten. Eine

Stätte des Toralernens zur Erlangung der jedem bewussten Juden

lebensnotwendigen geistigen Nahrung fanden sie nirgends und selbst ihre

leibliche Nahrung mussten sie, damit solche dem Toragesetze entspräche,

auswärts einnehmen oder von dort beziehen. Sie fanden Verständnis und

Gesinnungsgemeinsamkeit in dem verehrten Nestor unserer Gemeinde, Herrn

Leopold Weill. Um die Einrichtung eines Gottesdienstes nach Toragesetz und

Vätersitte zu ermöglichen, stellte Herr Weill einen Raum in seiner

Wohnung zur Verfügung und im Februar 1890 (Schabbat) Paraschat Teruma

(das war 22. Februar 1890) wurde darin ein solcher erstmals abgehalten.

Dass sich dafür die nötige Zehnzahl fand, beweist das damalige

Vorhandensein einer Anzahl Gleichgesinnter, die nur des Anstoßes und der

Gelegenheit zur Betätigung bedurften. Das Minjan verblieb einige Monate

im Hause des Herrn Leopold Weill und wurde dann in den Saal des damaligen

'Schützengartens' verlegt. Die Grundlage für eine besondere

gesetzestreue Gemeinde war mit diesem den Anforderungen der Tora und

Tradition entsprechenden Gottesdienste, dem sich regelmäßige

Lern-Schiurim anschlossen, gelegt und führte im August 1895 zu der

Gründung einer Religionsgesellschaft durch die Herren Gabriel Bernheim,

Leon Bloch, A. Gutmann, Raphael Lang, Hermann Weill, Joseph Weill und

Leopold Weill.

Dreißig Jahre sind seitdem verflossen. Es waren Jahre der steten Weiterentwicklung,

rein zahlenmäßig wie in ideellem Sinne. Heute zählt die Zürcher

Religionsgesellschaft ihre Mitglieder nach Hunderten, besitzt eine

prächtige Synagoge und in den Herren Lewenstein und Kornfein zwei

Rabbiner, die bestrebt sind, sie weiter zu führen zur Ehre des

Ortes und zur Ehre der Tora.

Dem religiösen Weiheakt, über den wir bereits berichtet haben, schloss

sich abends ein Festmahl im großen Saal 'Zur Kaufleuten' an, das einen

herrlichen Verlauf nahm. Alle Gemeinden der Schweiz waren vertreten und

viele überbrachten kostbare und sinnige Geschenke. So stiftete die

Israelitische Kultusgemeinde Zürich ebenso die Gemeinden Baden,

Lausanne und Luzern Toraschmuck und Pokale, die alte

Muttergemeinde Lengnau eine Torarolle. Eine große Anzahl guter

Reden wurden gehalten. Fast alle Gemeinden der Schweiz entsandten durch

ihre Vertreter ihre Grüße. In großangelegter Rede hob der Präsident

der Kultusgemeinde, Herr Dr. Charles Bollag, das friedliche, herzliche

Verhältnis zwischen Kultusgemeinde und Religionsgesellschaft hervor. In

gleichem Sinne sprach Herr Rabbiner Dr. Littmann, während die

anderen Redner, zuletzt der Präsident der Religionsgesellschaft, Herr

Teplitz, die Aufgaben der Gemeinde zur Verbreitung von Tora und

Gottesfurcht unterstrichen.

In einem Lande und einer Stadt, die den staatlichen Zwang in religiösen

Angelegenheiten des Judentums nicht kennen, konnte sich dieses friedliche

Nebeneinandersein in der Tat in dieser idealen Formen entwickeln, in der

Weise, dass sich die Kultusgemeinde niemals als die Gemeinde aufspielte

und nie den Versuch machte, der Entwicklung der Religionsgesellschaft

irgend ein Hindernis in den Weg zu legen, was Teilnehmer aus Deutschland

sehr wohltuend berührte, im Vergleiche zu den Verhältnissen in manchen

Staaten und Städten Deutschlands, wo die Reformgemeinden sich als

'Hauptgemeinden' gebärden und auf die Gesetzestreuen, die von ihrem

religiösen Gewissen gezwungen, sich in einem eigenen Gemeindeverband

finden, wie auf

eine |

Fotos

links: Die Rabbiner der Züricher Israelitischen Religionsgesellschaft :

Dr. T. Lewenstein und A. Kornfein. Fotos

links: Die Rabbiner der Züricher Israelitischen Religionsgesellschaft :

Dr. T. Lewenstein und A. Kornfein.

Gruppe 'Separatisten' herabsehen. Die neue Synagoge der Israelitischen

Religionsgemeinde in Zürich wird ein Wahrzeichen von Tora und

Gottesfurcht, aber auch ein solches des Friedens, des wahren Scholaum auf

Grundlage der Torawahrheit sein." |

Weitere Angaben zur Synagoge auf der Website der

Israelitischen Religionsgesellschaft Zürich: "Baubeschreibung"

auf der Seite "Chronik der IRGZ"

Generalversammlung der israelitischen

Religionsgesellschaft nach Abschluss des Synagogenbaus (1925)

Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. April 1925: Artikel in der Zeitschrift "Der Israelit"

vom 2. April 1925:

"Generalversammlung der israelitischen

Religionsgesellschaft.

Zürich, 23. März (1925). Am Sonntag, 22. März, nachmittags fand die

ordentliche Generalversammlung der Israelitischen

Religionsgesellschaft im Gemeindesaal bei starker Beteiligung statt. Nach

Verlesen des Protokolls erstattete der Präsident, Herr S. Teplitz,

den Jahresbericht, dem zu entnehmen ist, dass die Israelitische

Religionsgesellschaft alle Institutionen einer jüdischen Mustergemeinde

besitzt. Im Gebäude der Synagoge befinden sich prächtige

Schulräume, ein Lehrsaal, die Mikwe usw., die den Gemeindemitgliedern zur

Verfügung stehen. Das Jahr 1924 beweist, was eine für hohe Ideale des

Judentums begeisterte Gemeinde zu erreichen vermag, und so mögen die

Mitglieder auch weiterhin zur gedeihlichen Entwicklung der Gemeinde

beitragen. Der Präsident schloss den Jahresbericht mit der Erklärung,