|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zurück zur Übersicht "Synagogen in Rheinland-Pfalz"

Zur Übersicht: "Synagogen im

Rhein-Lahn-Kreis"

Nastätten (VG

Nastätten, Rhein-Lahn-Kreis)

Jüdische Geschichte / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde (english

version)

In Nastätten bestand eine jüdische Gemeinde bis

1938/41. Ihre Entstehung geht in die Zeit des 17. Jahrhunderts zurück. Der

älteste erhaltene Schutzbrief stammt aus dem Jahr 1654. Noch im Laufe des 17.

Jahrhunderts stieg die Zahl der jüdischen Haushaltungen von drei (1664) auf elf

(1693) beziehungsweise neun an (1695). Im

18. Jahrhundert lag die Zahl der jüdischen Familien zwischen 13 und 16.

Die

jüdische Gemeinde von Nastätten hatte bis Anfang des 19. Jahrhunderts eine

besondere Bedeutung für die jüdischen Gemeinden der Umgebung als Sitz des

Bezirksrabbinates der Grafschaft Katzenelnbogen mit den Amtsbezirken

Nastätten, Langenschwalbach und St. Goarshausen. 1830 verlegte der damalige

Rabbiner Samuel Wormser seine Wohnung und Amtssitz nach Langenschwalbach

(gestorben 1858 in Hadamar, siehe Nachruf

dort). Seit

1843 war der Rabbinatssitz in Bad Ems.

Die jüdischen Familien lebten zunächst vom Handel mit Vieh und Waren aller

Art. Seit dem 19. Jahrhundert trugen sie wesentlich zur wirtschaftlichen

Entwicklung Nastättens bei. Jüdischen Gewerbetreibenden gehörten: mehrere

Viehhandlungen, eine Metzgerei, Kolonial- und Kurzwarenläden, ein

Möbelgeschäft, ein Herrenbekleidungsgeschäft, ein Konfektionsgeschäft,

Lederwarenhandlungen, eines mit einem Fahrradgeschäft, ein Porzellanladen

(Nebenbetrieb des Lehrers Mannheimer), ein Kohlengeschäft sowie eine Handlung

mit landwirtschaftlichen Produkten, Düngemittel, Kohlen und Briketts.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine

Synagoge (s.u.) eine Religionsschule, ein rituelles Bad und einen Friedhof. Zur

Besorgung der religiösen Aufgaben der Gemeinde war ein Religionslehrer

angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schächter wirkte. Bei anstehenden

Neubesetzungen wurde die Stelle immer wieder neu ausgeschrieben (s.u.

Ausschreibungstext unten). 1864 wird als Lehrer der Gemeinde Lehrer Friedberg

genannt. Von etwa 1875 an wirkte über 60 Jahre in der

Gemeinde Lehrer Gustav Mannheimer (siehe Bericht zu seinem 80.

Geburtstag unten; über die brutalen Misshandlungen beim Novemberpogrom 1938

siehe unten).

Im Ersten Weltkrieg fielen aus der jüdischen Gemeinde Gustav Strauß

(geb. 27.9.1877 in Nastätten, gef. 15.9.1917) und Gefreiter Moritz Strauß

(geb. 14.10.1890 in Nastätten, gef.

31.10.1916).

Um 1925, als 50 jüdische Einwohner

gezählt wurden (1,77 % von insgesamt etwa 1.800), waren die Vorsteher der

Gemeinde Julius Leopold, Hermann Grünewald, Nathan Heymann. Als Lehrer und

Kantor wirkte der bereits genannte Gustav Mannheimer. Er unterrichtete an der Volksschule 10 bis 12

Kinder in Religion. Die jüdische Gemeinde war dem Rabbinatsbezirk in Bad

Ems zugeteilt. An jüdischen Vereinen bestanden der

israelitische Frauenverein unter Leitung von Frau Aronthal (Ziel:

Wohlfahrtspflege).1932 waren dieselben Personen wie 1924 im

Gemeindevorstand.

Nach 1933 ist ein Teil der

jüdischen Gemeindeglieder (1933: etwa 55 Personen von insgesamt 1813) auf Grund der zunehmenden Entrechtung und der

Repressalien weggezogen beziehungsweise ausgewandert. Nastätten war

bereits seit 1926 eine "Hochburg" der Nationalsozialisten (siehe

Berichte unten über die Vorkommnisse im März 1927). Es kam vor

allem 1938 (am 10. und 16. November 1938) zu schweren Ausschreitungen und gewalttätigen Aktionen gegen die

jüdischen Familien. Mehrere Personen, auch einige der jüdischen Frauen, wurden

misshandelt. Der inzwischen 82-jährige jüdische Lehrer Gustav Mannheimer wurde

durch örtliche Nationalsozialisten eine Treppe hinuntergestoßen, sodass er mit

dem Kopf auf die Steinstufen des Hauseingangs aufschlug. Man ließ ihn mit der

blutenden Wunde am Hinterkopf liegen. Ein halbes Jahr später, am 14. März 1939

verstarb er in Nastätten.

Von den in Nastätten geborenen und/oder

längere Zeit am Ort wohnhaften jüdischen Personen sind in der NS-Zeit

umgekommen (Angaben nach den Listen von Yad

Vashem, Jerusalem): Moritz Aronthal (1889), Berta Cahn geb. Grünewald

(1872), Klara Cahn geb. Goldschmidt (1902), Sally Cahn (1908), Selma Cahn (1909), Feist Goldschmidt

(1864), Sara Goldschmidt geb. Goldschmidt (1862), Amalie (Mally) Grünewald geb.

Stern (1874 oder 1876); Hermann Grünewald (1874), Nelly Grünewald (1908), Ida

Heuser geb. Thalheimer (1893), Johanna Heymann geb. Levy (1877), Nathan Heymann

(1871), Lina Isaac geb. Aronthal (1879), Paula Kahn geb. Strauss (1910), Sally Kahn

(1907), Paula Katzenstein geb. Hirsch (1898), Gustav Mannheimer (1856), Hedwig

May geb. Leopold (1870; Informationen zu ihr siehe Seite

zu Bad Camberg), Clothilde (Tilly) Rothschild geb. Aronthal (1886),

Siegmund Rückersberg (1882), Ernst Scheye (1908), Rosalie Scheye geb. Mendel

(1885), Irene Juliah Stern (1923), Karl Stern (1886), Gertrud (Träutchen) Strauss geb. Nathan

(1867), Inge Strauss (1934), Otto Jakob Strauss (1905).

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte der

jüdischen Lehrer

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers / Vorbeters / Schochet 1870

Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 5. Januar 1870: "Die Israelitische

Kultusgemeinde Nastätten, Provinz Nassau, sucht einen Religionslehrer und

Vorbeter, bis zum 12. April 1870, womöglich ledig. Gehalt 260 bis 300 Gulden,

Nebenverdienste extra. Herauf Reflektierende belieben sich an den

Unterzeichneten zu melden. Anzeige

in der Zeitschrift

"Der Israelit" vom 5. Januar 1870: "Die Israelitische

Kultusgemeinde Nastätten, Provinz Nassau, sucht einen Religionslehrer und

Vorbeter, bis zum 12. April 1870, womöglich ledig. Gehalt 260 bis 300 Gulden,

Nebenverdienste extra. Herauf Reflektierende belieben sich an den

Unterzeichneten zu melden.

Nastätten, 20. Dezember 1869. Der Vorsteher Aronthal". |

Lehrer Friedberg in Nastätten wird bei einer

Lehrerkonferenz in Singhofen genannt (1864)

Artikel

in "Der Israelitische Lehrer" vom 6. Oktober 1864:

"Aus Nassau. Zu Singhofen

(Amt Nassau) hat am 19. September eine Versammlung israelitischer Lehrer zu

dem Zwecke stattgefunden, einen gemeinsamen Anschluss an den

Unterstützungsverein zu bewerkstelligen. Diese Versammlung war von den

Herren Friedberg aus Nastätten, Morgenthal aus

Holzappel, Emmel aus

Limburg, Levi aus

Eltville, Laubheim aus

Singhofen, Aron aus

Kördorf (nicht: Kirdorf),

Friedberg aus Ruppertshofen

besucht (Heymann aus Schierstein

hatte seine Verhinderung angezeigt). Als vorzüglichster Erfolg dieser

Vorberatung haben wir vorläufig mitzuteilen, dass Anfangs November eine

größere Versammlung in Limburg a.L.

stattfinden soll, und dass als Vertrauensmann Herr Friedberg aus

Ruppertshofen bestimmt worden,

welcher die Einladung (an Rabbiner, Vorstände, Lehrer und Gemeindeglieder

erlassen wird, und bei welchem auch die Anmeldungen zu machen sind. Die

betreffende Ansprache wird in einer der nächsten Nummern des 'Israelitischen

Lehrer' erscheinen." Artikel

in "Der Israelitische Lehrer" vom 6. Oktober 1864:

"Aus Nassau. Zu Singhofen

(Amt Nassau) hat am 19. September eine Versammlung israelitischer Lehrer zu

dem Zwecke stattgefunden, einen gemeinsamen Anschluss an den

Unterstützungsverein zu bewerkstelligen. Diese Versammlung war von den

Herren Friedberg aus Nastätten, Morgenthal aus

Holzappel, Emmel aus

Limburg, Levi aus

Eltville, Laubheim aus

Singhofen, Aron aus

Kördorf (nicht: Kirdorf),

Friedberg aus Ruppertshofen

besucht (Heymann aus Schierstein

hatte seine Verhinderung angezeigt). Als vorzüglichster Erfolg dieser

Vorberatung haben wir vorläufig mitzuteilen, dass Anfangs November eine

größere Versammlung in Limburg a.L.

stattfinden soll, und dass als Vertrauensmann Herr Friedberg aus

Ruppertshofen bestimmt worden,

welcher die Einladung (an Rabbiner, Vorstände, Lehrer und Gemeindeglieder

erlassen wird, und bei welchem auch die Anmeldungen zu machen sind. Die

betreffende Ansprache wird in einer der nächsten Nummern des 'Israelitischen

Lehrer' erscheinen." |

Zur Biographie des Lehrers H. Kahn (geb. 1823 in Nastätten)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. September

1903: "Schierstein, 10. September (1903). Am 12. vorigen Monats starb

der erst seit 1. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand

getretene Lehrer H. Kahn aus Flörsheim (Nassau). In dem nassauischen

Städtchen Nastätten 1823 geboren, besuchte er später von 1830-41 das

frühere jüdische Seminar in Ems. Nach erlangter Lehrbefähigung erhielt

er in Holzhausen über Aur (Nassau) die erste Anstellung. Im Jahre 1870

wurde er auf Ansuchen nach Flörsheim versetzt. Hier wirkte er 33 Jahre.

Kahn war ein sehr tüchtiger Lehrer und besaß ein tiefes jüdisches

Wissen. Für die nassauischen Schulblätter der Jahrgänge 1856-73

lieferte er sehr gediegene Aufsätze pädagogischen Inhalts. An der Bahre

schilderte in würdiger Weise Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein in

Wiesbaden den Lebenslauf des Verstorbenen und gab insbesondere in

anerkennenden Worten dem Pflichteifer und der Treue des Verstorbenen

seinen Vorgesetzten gegenüber Ausdruck. Nicht unerwähnt mag bleiben,

dass der Verstorbene Mitbegründer des großen Lehrer-, Witwen- und

Waisen-Unterstützungsvereins 'Achawa' Sitz Frankfurt am Main war und

stets großes Interesse für das unschätzbare soziale Werk bekundete.

Ehre seinem Andenken!" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 25. September

1903: "Schierstein, 10. September (1903). Am 12. vorigen Monats starb

der erst seit 1. Mai dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand

getretene Lehrer H. Kahn aus Flörsheim (Nassau). In dem nassauischen

Städtchen Nastätten 1823 geboren, besuchte er später von 1830-41 das

frühere jüdische Seminar in Ems. Nach erlangter Lehrbefähigung erhielt

er in Holzhausen über Aur (Nassau) die erste Anstellung. Im Jahre 1870

wurde er auf Ansuchen nach Flörsheim versetzt. Hier wirkte er 33 Jahre.

Kahn war ein sehr tüchtiger Lehrer und besaß ein tiefes jüdisches

Wissen. Für die nassauischen Schulblätter der Jahrgänge 1856-73

lieferte er sehr gediegene Aufsätze pädagogischen Inhalts. An der Bahre

schilderte in würdiger Weise Herr Bezirksrabbiner Dr. Silberstein in

Wiesbaden den Lebenslauf des Verstorbenen und gab insbesondere in

anerkennenden Worten dem Pflichteifer und der Treue des Verstorbenen

seinen Vorgesetzten gegenüber Ausdruck. Nicht unerwähnt mag bleiben,

dass der Verstorbene Mitbegründer des großen Lehrer-, Witwen- und

Waisen-Unterstützungsvereins 'Achawa' Sitz Frankfurt am Main war und

stets großes Interesse für das unschätzbare soziale Werk bekundete.

Ehre seinem Andenken!" |

50jähriges Ortsjubiläum von Lehrer

und Kantor Gustav Mannheimer (1925, Lehrer in Nastätten, Holzhausen und Miehlen

seit 1875)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1925: "Nastätten,

18. November. Am Schabbat Paraschat Lech Lecha (Samstag, 31. Oktober

1925) war es 50 Jahre, dass Lehrer und Kantor Mannheimer sein Amt in

unserer Gemeinde und in den Gemeinden Holzhausen und

Miehlen angetreten hat. Aus Anlass

dieses seltenen Jubiläums hat unsere Gemeinde einen Festgottesdienst

veranstaltet, zu welchem Herr Bezirksrabbiner Dr. Weingarten aus

Bad Ems erschienen war, um die Festrede

zu halten. Im Anschluss an den Wochenabschnitt rühmte er die Pflichttreue

des im Amt erkrankten Beamten, der seinen heiligen Beruf immer treu und

gewissenhaft erfüllt hat. Der Vorstand der Gemeinde sowie zahlreiche

Gemeindemitglieder ehrten den Jubilar durch reiche Geschenke, und auch viele

Bürger ließen es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche schriftlich und

mündlich zu übermitteln. Die ganze Feier zeugt von der Beliebtheit, die Herr

Lehrer Mannheimer im Laufe der Jahre sich in allen Kreisen der Bevölkerung

erworben hat." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 26. November 1925: "Nastätten,

18. November. Am Schabbat Paraschat Lech Lecha (Samstag, 31. Oktober

1925) war es 50 Jahre, dass Lehrer und Kantor Mannheimer sein Amt in

unserer Gemeinde und in den Gemeinden Holzhausen und

Miehlen angetreten hat. Aus Anlass

dieses seltenen Jubiläums hat unsere Gemeinde einen Festgottesdienst

veranstaltet, zu welchem Herr Bezirksrabbiner Dr. Weingarten aus

Bad Ems erschienen war, um die Festrede

zu halten. Im Anschluss an den Wochenabschnitt rühmte er die Pflichttreue

des im Amt erkrankten Beamten, der seinen heiligen Beruf immer treu und

gewissenhaft erfüllt hat. Der Vorstand der Gemeinde sowie zahlreiche

Gemeindemitglieder ehrten den Jubilar durch reiche Geschenke, und auch viele

Bürger ließen es sich nicht nehmen, ihre Glückwünsche schriftlich und

mündlich zu übermitteln. Die ganze Feier zeugt von der Beliebtheit, die Herr

Lehrer Mannheimer im Laufe der Jahre sich in allen Kreisen der Bevölkerung

erworben hat." |

80. Geburtstag von Lehrer Gustav Mannheimer

(1936)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1936: "Nastätten

(Hessen-Nassau), 21. Juni (1936). In seltener körperlicher Rüstigkeit

und geistiger Frische beging Herr Lehrer Gustav Mannheimer seinen

80. Geburtstag unter freudiger Anteilnahme der Gemeinde und Bekannten aus

der Ferne. Der heute noch sehr rüstige Jubilar wirkt seit über 60 Jahren

in der Gemeinde. Einer alten Lehrerfamilie in der Nähe Frankfurts

entstammend, fand er seine Ausbildung bei Reb Losor Ottensoßer - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Höchberg

und im Seminar zu Würzburg, das er 1874

verließ. Nur wenige Kursgenossen werden noch unter uns weilen. Möge dem

Jubilar auch fernerhin ein glücklicher Lebensabend beschieden sein

innerhalb seiner Lieben und seiner Gemeinde. (Alles Gute) bis 120

Jahre". Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Juni 1936: "Nastätten

(Hessen-Nassau), 21. Juni (1936). In seltener körperlicher Rüstigkeit

und geistiger Frische beging Herr Lehrer Gustav Mannheimer seinen

80. Geburtstag unter freudiger Anteilnahme der Gemeinde und Bekannten aus

der Ferne. Der heute noch sehr rüstige Jubilar wirkt seit über 60 Jahren

in der Gemeinde. Einer alten Lehrerfamilie in der Nähe Frankfurts

entstammend, fand er seine Ausbildung bei Reb Losor Ottensoßer - das

Andenken an den Gerechten ist zum Segen - in Höchberg

und im Seminar zu Würzburg, das er 1874

verließ. Nur wenige Kursgenossen werden noch unter uns weilen. Möge dem

Jubilar auch fernerhin ein glücklicher Lebensabend beschieden sein

innerhalb seiner Lieben und seiner Gemeinde. (Alles Gute) bis 120

Jahre". |

Aus dem jüdischen Gemeindeleben

Ein antijüdisch eingestellter Pfarrer wird verurteilt (1876)

Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai 1876:

"Aus dem Nassauischen, 14. Mai 1876. Schon seit Wochen ist unsere

ganze Umgegend durch eine Injurienklage um der bei diesem Prozesse

beteiligten Persönlichkeiten willen in die erregteste Spannung versetzt

worden. Der Pfarrer und Schulinspektor Bode von Ruppertshofen hatte

nämlich während einer Fahrt von St. Goarshausen nach Bogel seinen Reisegesellschafter

im Postwagen, den Nastätter Bürger Salomon Oppenheimer, mit den

beleidigendsten Worten angeredet; dann suchte er ihn zum Christentum zu bekehren,

indem er ihm die Zukunft, nämlich 'als Jude zu sterben', sehr schwarz

ausmalte. Der durch eine solche Äußerung schwer gekränkte Mann reichte

alsbald beim königlichen Amtsgericht zu Nastätten eine Klage auf

Ehrenkränkung ein. Die erste Gerichtsverhandlung fand am 21. vorigen

Monats statt. Der Herr Pfarrer glaubte als Seelsorger mit seiner

ehrenrührigen Äußerung dem Kläger gegenüber vollkommen in seinem

Rechte zu sein. Dies half ihm aber nichts, und er wurde schließlich zu 50

Mark Geldbuße und zur Tragung der Kosten verurteilt. Die Nassauische

'Volkszeitung' fügt die Bemerkung hinzu: 'Dieser Fall bietet auch nach in

anderer Beziehung eine äußerst ernste Seite dar. Der Verurteilte ist

zugleich Schulinspektor und als solcher eine Vertrauensperson. Unsere

Regierung meint es mit dem Schulwesen und den Lehrern gut, das ist

zweifellos. So lange aber das Aufsichtspersonal noch allzu viel

ungeeignete Persönlichkeiten zählt, wird das Schulwesen selbst beim

besten Willen der königlichen Regierung niedergehalten und der

Lehrerstand bei allen Gehaltsaufbesserungen, Zulagen, Remunerationen,

Lehrerkurse und dergleichen gedrückt und gebückt bleiben. Möchte doch

auch hier eine schönere Morgenröte bald hereinbrechen!!" Artikel

in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums" vom 30. Mai 1876:

"Aus dem Nassauischen, 14. Mai 1876. Schon seit Wochen ist unsere

ganze Umgegend durch eine Injurienklage um der bei diesem Prozesse

beteiligten Persönlichkeiten willen in die erregteste Spannung versetzt

worden. Der Pfarrer und Schulinspektor Bode von Ruppertshofen hatte

nämlich während einer Fahrt von St. Goarshausen nach Bogel seinen Reisegesellschafter

im Postwagen, den Nastätter Bürger Salomon Oppenheimer, mit den

beleidigendsten Worten angeredet; dann suchte er ihn zum Christentum zu bekehren,

indem er ihm die Zukunft, nämlich 'als Jude zu sterben', sehr schwarz

ausmalte. Der durch eine solche Äußerung schwer gekränkte Mann reichte

alsbald beim königlichen Amtsgericht zu Nastätten eine Klage auf

Ehrenkränkung ein. Die erste Gerichtsverhandlung fand am 21. vorigen

Monats statt. Der Herr Pfarrer glaubte als Seelsorger mit seiner

ehrenrührigen Äußerung dem Kläger gegenüber vollkommen in seinem

Rechte zu sein. Dies half ihm aber nichts, und er wurde schließlich zu 50

Mark Geldbuße und zur Tragung der Kosten verurteilt. Die Nassauische

'Volkszeitung' fügt die Bemerkung hinzu: 'Dieser Fall bietet auch nach in

anderer Beziehung eine äußerst ernste Seite dar. Der Verurteilte ist

zugleich Schulinspektor und als solcher eine Vertrauensperson. Unsere

Regierung meint es mit dem Schulwesen und den Lehrern gut, das ist

zweifellos. So lange aber das Aufsichtspersonal noch allzu viel

ungeeignete Persönlichkeiten zählt, wird das Schulwesen selbst beim

besten Willen der königlichen Regierung niedergehalten und der

Lehrerstand bei allen Gehaltsaufbesserungen, Zulagen, Remunerationen,

Lehrerkurse und dergleichen gedrückt und gebückt bleiben. Möchte doch

auch hier eine schönere Morgenröte bald hereinbrechen!!" |

Landfriedensbruchprozess gegen Nationalsozialisten

wegen Ausschreitungen bei einer Versammlung in Nastätten (1927)

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und

Umgebung" vom 9. März 1927: "Am 6. März 1927 hatte der jüdische

Landwirt Hermann Hennig aus Nastätten im Taunus eine Versammlung in

das dortige Hotel Guntrum einberufen mit dem Thema 'Das wahre Gesicht der

Nationalsozialisten'. Als Redner waren Geistliche verschiedener

Konfessionen vorgesehen. Auf die Ankündigung der Versammlung in der

Zeitung waren Hakenkreuzlergruppen aus Köln, Neuwied, Koblenz, Wiesbaden

und anderen Orten mit Lastautos herbeigeeilt, um gegen die Veranstaltung

zu demonstrieren. Die Versammlung wurde aber noch vor ihrem Beginn von den

anwesenden Landjägern wegen Überfüllung des Saales verboten, worauf

sich die Teilnehmer ins Freie begaben und der nationalsozialistische

Gauleiter des Bezirks Rheinland, der bekannte Dr. Ley, von einem Auto

herab eine Rede hielt, die mit den Worten schloss: 'Nassauer Bauern,

verteidigt euer Eigentum, und wenn es mit der Mistgabel sein müsste'. Die

Erregung, die alle Teilnehmer erfasst hatte, führte zu Wortgefechten und

schließlich zu Tätlichkeiten, in den Verlauf sowohl der Einberufer der

Versammlung, Hennig, einen tritt vor den Bau erhielt, als auch zwei andere

Juden aus der Umgebung Nastättens verprügelt wurden. Hennig, der sich in

das Hotel Guntrum begeben hatte, sah, wie ein Nationalsozialist auf einen

Juden einschlug und versetzte deshalb vom Fenster aus einem Angreifer mit

der Faust einen Hieb. Dieser Schlag war das Signal für einen Sturm auf

das Hotel, in dessen Verlauf die bedrängten Landjäger von der Waffe

Gebrauch machten und dabei einen jungen Nationalsozialisten tödlich

trafen.

Artikel in der "Jüdischen Wochenzeitung für Wiesbaden und

Umgebung" vom 9. März 1927: "Am 6. März 1927 hatte der jüdische

Landwirt Hermann Hennig aus Nastätten im Taunus eine Versammlung in

das dortige Hotel Guntrum einberufen mit dem Thema 'Das wahre Gesicht der

Nationalsozialisten'. Als Redner waren Geistliche verschiedener

Konfessionen vorgesehen. Auf die Ankündigung der Versammlung in der

Zeitung waren Hakenkreuzlergruppen aus Köln, Neuwied, Koblenz, Wiesbaden

und anderen Orten mit Lastautos herbeigeeilt, um gegen die Veranstaltung

zu demonstrieren. Die Versammlung wurde aber noch vor ihrem Beginn von den

anwesenden Landjägern wegen Überfüllung des Saales verboten, worauf

sich die Teilnehmer ins Freie begaben und der nationalsozialistische

Gauleiter des Bezirks Rheinland, der bekannte Dr. Ley, von einem Auto

herab eine Rede hielt, die mit den Worten schloss: 'Nassauer Bauern,

verteidigt euer Eigentum, und wenn es mit der Mistgabel sein müsste'. Die

Erregung, die alle Teilnehmer erfasst hatte, führte zu Wortgefechten und

schließlich zu Tätlichkeiten, in den Verlauf sowohl der Einberufer der

Versammlung, Hennig, einen tritt vor den Bau erhielt, als auch zwei andere

Juden aus der Umgebung Nastättens verprügelt wurden. Hennig, der sich in

das Hotel Guntrum begeben hatte, sah, wie ein Nationalsozialist auf einen

Juden einschlug und versetzte deshalb vom Fenster aus einem Angreifer mit

der Faust einen Hieb. Dieser Schlag war das Signal für einen Sturm auf

das Hotel, in dessen Verlauf die bedrängten Landjäger von der Waffe

Gebrauch machten und dabei einen jungen Nationalsozialisten tödlich

trafen.

Wegen dieser Vorfälle hatte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden Anklage

gegen 18 Nationalsozialisten wegen Landfriedensbruch und gegen Hennig

wegen gefährlicher Körperverletzung erhoben. Die für den 28. Februar

anberaumte Verhandlung, für die vier Tage vorgesehen waren, bildete seit

Wochen das Tagesgespräch in Wiesbaden und eine Sensation für die

völkische Presse. Mit großen Worten waren als Verteidiger der aus den Fememordprozessen

bekannte Rechtsanwalt Dr. Sack - Berlin und der Kronanwalt der Münchener

Hitlerleute Dr. Frank angekündigt. Erschienen war jedoch nur Rechtsanwalt

Dr. Sack, für dessen Unkosten die Wiesbadener Nationalsozialisten am

Abend des zweiten Verhandlungstages in einer öffentlichen Versammlung den

Klingelbeutel rührten und an Ort und Stelle eine Sammlung vornahmen. Der

jüdische Angeklagte Hennig wurde von Rechtsanwalt Dr. Martin Marx -

Frankfurt am Main vertreten.

Der Verlauf der Verhandlung brachte den in großer Zahl von auswärts

erschienenen Nationalsozialisten und Pressevertretern dank der

vorbildlichen und sich auf den reinen Prozessstoff beschränkenden Leitung

des Vorsitzenden (Landgerichtsdirektor Dr. Gellhorn) eine große

Enttäuschung. Unter Weglassung aller Nebensächlichkeiten, insbesondere

aller politischen Gesichtspunkte und Gegensätze, wurden sowohl Angeklagte

wie Zeugen nur insoweit vernommen, als dies die zur Verhandlung stehende

Tat erforderte. Infolgedessen konnte auch der Gauleiter Dr. Ley - Köln

seine offenbar vorbereitete politische Rede nicht an den Mann bringen,

sondern wurde nach Beantwortung einer einzelnen Frage als entbehrlich

entlassen. Der eingangs der Verhandlung ausgesprochenen Bitte des

Vorsitzenden, jede politische Schärfe zu vermeiden, trugen, wie am

Schlusse der Verhandlung nochmals anerkannt wurde, alle Prozessbeteiligten

Rechnung. So wurden auch die Anträge der Staatsanwaltschaft und das

Urteil selbst in aller Ruhe aufgenommen. Während die Anklagebehörde

gegen die achtzehn Angeklagten die Mindestgefängnisstrafe von je sechs

Monaten forderte, beantragte sie gegen Hennig eine Geldstrafe von 300 Mark

wegen hinterlisten Überfalls und ließ die Anklage wegen gefährlicher

Körperverletzung fallen, weil bei den widerspruchsvollen Zeugenaussagen

den Angaben des Angeklagten, dass er nur mit der Hand geschlagen habe,

Glauben geschenkt werden müsse.

Das Urteil lautete für elf Angeklagte auf je sechs Monate Gefängnis mit

Bewährungsfrist nach Verbüßung von 1-3 Monaten der Strafe, für sieben

Angeklagte auf Freisprechung und für Hennig auf Einstellung des

Verfahrens unter Überbürdung der Kosten auf die Staatskasse. In der

Begründung führte der Vorsitzende aus, dass entsprechend dem Vortrag

sämtlicher Verteidiger nur auf die Mindeststrafe erkannte worden sei, um

die Angeklagten nicht zu Märtyrern zu stempeln und keine neue

Verbitterung zu schaffen, sondern das friedliche Zusammenleben zu

fördern. Bei Hennig wurde entsprechend den Ausführungen seines

Verteidigers anerkannt, dass der in nervöser Aufwallung geführte Schlag

nicht als hinterlistiger Überfall zu erachten sei, dass aber für die

Bestrafung wegen einfacher Körperverletzung von dem Verletzten der

gesetzlich erforderliche Strafantrag zu spät gestellt worden

sei.

Im Anschluss an die Verhandlung war für Sonntag, 6. März, dem Jahrestag

der Erschießung des Nationalsozialisten in Nastätten, eine große

Kundgebung in dem benachbarten Singhofen mit Einweihung eines Gedenksteins

geplant, zu der Abordnungen der Hakenkreuzler aus allen Windrichtungen

kommandiert waren. Wie wir hören, hat die zuständige Behörde diese

Kundgebung verboten.

Es steht zu hoffen, dass durch die Reinigung der Atmosphäre, die der

Prozess zweifellos gebracht hat, die politischen Gegensätze in Nastätten

und Umgebung in Zukunft nicht mehr Formen annehmen werden, die das

friedliche Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsklassen

beeinträchtigen. Dr. M." |

Eine jüdische Jugendgruppe wurde

gegründet (1933)

Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Januar 1933: "Nastätten. Am

Jahresende wurde eine 'Jüdische Jugendgruppe' gegründet, die bereits

30 Mitglieder aus Nastätten, Miehlen

und Holzhausen zählt. Ihre Aufgabe ist die Pflege jüdischen Wissens. Bei der

eigentlichen Gründungsfeier am 14. Januar wird Bezirksrabbiner Dr.

Laupheimer, auf dessen Anregung der Verein ins Leben gerufen wurde,

einen Vortrag halten." Artikel

im "Israelitischen Familienblatt" vom 12. Januar 1933: "Nastätten. Am

Jahresende wurde eine 'Jüdische Jugendgruppe' gegründet, die bereits

30 Mitglieder aus Nastätten, Miehlen

und Holzhausen zählt. Ihre Aufgabe ist die Pflege jüdischen Wissens. Bei der

eigentlichen Gründungsfeier am 14. Januar wird Bezirksrabbiner Dr.

Laupheimer, auf dessen Anregung der Verein ins Leben gerufen wurde,

einen Vortrag halten." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

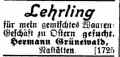

Lehrlingssuche des Gemischtwarengeschäftes Hermann

Grünewald (1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1901:

"Lehrling Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 25. Februar 1901:

"Lehrling

für mein gemischtes Waren-Geschäft zu Ostern gesucht.

Hermann Grünewald, Nastätten." |

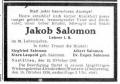

Todesanzeige für den Lehrer i.R. Jakob Salomon (1936)

Anzeige

in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:

"Statt jeder besonderen Anzeige! Anzeige

in der Zeitschrift "Israelitisches Familienblatt" vom 15. Oktober 1936:

"Statt jeder besonderen Anzeige!

Heute entschlief nach kurzer Krankheit unser innigst geliebter,

treusorgender Vater und Großvater, unser lieber Bruder, Schwager und Onkel

Jakob Salomon

Lehrer i. R.

im 91. Lebensjahre.

In tiefer Trauer die Kinder:

Siegfried Salomon Albert Salomon

Klara Leopold geb. Salomon Dr. Eugen Salomon

Nastätten, den 12. Oktober 1936

Die Beerdigung findet in seinem langjährigen Wirkungskreise

Altenkirchen (Westerw.), Donnerstag,

den 15. Oktober 1936, nachmittags 3 Uhr, statt." |

Zur Geschichte der Synagoge

Zunächst war ein Gebetsraum (Synagoge, "Jurreschul")

in einem jüdischen Wohnhaus vorhanden. Er befand sich bis 1904 im Wohnhaus des

jüdischen Lehrers Gustav Oppenheimer an der Ecke Römer-/Poststraße.

Im

Oktober 1865 stand ein für die jüdische Gemeinde und den ganzen Ort

festliches Ereignis an. Die Einweihung einer neuen Torarolle und ihre

Überbringung in die Synagoge durch eine feierliche Prozession.

Die Zeitschrift

"Der Israelit" berichtete am 25. Oktober 1865: "Nastätten (Herzogtum

Nassau). Mittwoch, der 11. Oktober, muss gewiss der israelitischen

Kultusgemeinde zu Nastätten noch lange in freundlichem Andenken bleiben.

Verkündeten auch nicht Böllerschüsse und Glockengeläute den Festesmorgen, so

war es doch ein solcher, und gewiss ein recht schöner. Galt es ja der Weihe

einer von der frommen und gottesfürchtigen Familie Oppenheimer daselbst, der

Synagoge zum Geschenk gemachten Sefer Tora (Torarolle). Die Zeitschrift

"Der Israelit" berichtete am 25. Oktober 1865: "Nastätten (Herzogtum

Nassau). Mittwoch, der 11. Oktober, muss gewiss der israelitischen

Kultusgemeinde zu Nastätten noch lange in freundlichem Andenken bleiben.

Verkündeten auch nicht Böllerschüsse und Glockengeläute den Festesmorgen, so

war es doch ein solcher, und gewiss ein recht schöner. Galt es ja der Weihe

einer von der frommen und gottesfürchtigen Familie Oppenheimer daselbst, der

Synagoge zum Geschenk gemachten Sefer Tora (Torarolle).

Schon Tags zuvor waren viele Hände beschäftigt, um Vorbereitung zur würdigen

Feier des Tages zu treffen. Fahnen wurden ausgehängt, Girlanden gewunden,

passende Transparente angefertigt, Illuminationen etc. vorbereitet. Wahrlich,

ein erhebender Moment war es für uns, die herrliche von Herrn J. Lissauer aus

Ungedanken angefertigte Sefer Tora in ihrem Heichal, umgeben von

Lichterglanz und Blumenduft, zu sehen. Wenn es überhaupt möglich ist, die

Tora, diesen unseren schönsten Schmuck, durch äußeren Reiz noch zu

verschönern, so hat Herr G. Oppenheimer diese Aufgabe erfüllt.

Haufenweise strömten Beschauer herbei, um die herrliche, in völligem

Blütenschmuck stehende Tora zu sehen. Herr Dr. Hochstädter von Ems war Tags

zuvor angekommen und sprach sich am Vorabend des Festtages in herrlichen Worten

über die Bedeutung solcher Tage aus, worin er besonders den religiösen Sinn

der Familie Oppenheimer anerkannte und lobte.

Nachdem man am Festesmorgen Haschama gemacht hatte, wurde um 9 1/2 Uhr

die Sefer Tora unter Sang und Klang in einem festlich geschmückten Zuge von der

Behausung des Herrn E.G. Oppenheimer nach der Synagoge gebracht, woselbst außer

Verrichtung der üblichen Gebete der Festredner Herr Dr. Hochstädter in einem 1

1/2stündigen, von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Vortrage die Vorzüge

unserer heiligen Tora ins klare Licht stellte und schließlich die Gemeinde

aufforderte, sich um dieses Panier zu scharen.

Wir aber verfolgen mit diesen Zeilen nur den Zweck, den Namen der höchsten

ehrenwerten Familie öffentlich zu nennen und den Wunsch auszudrücken, dass

solche Taten vielfache Nachahmung finden mögen, auf dass unsere heilige Tora,

unser Stab und unsere Stütze zu allen Zeiten, in recht vielfachen Exemplaren

vorhanden sein möge zur Zierde Israels und zur Veredlung der ganzen Menschheit.

Das walte Gott!".

|

| Hinweis: die 1865 eingeweihte Torarolle

wurde 2014 wiederentdeckt. Sie enthält auf einem dünnen

Pergamentstreifen auf dem Holzteller den Text: "Das Torabuch ist geschrieben vom geehrten Jaakov, Sohn des geehrten Reb Mosche Lissauer, Schreiber aus Ungedanken im Land Kur-Hessen. Die Torarolle ist hier in die Synagoge Nastätten an Hoschana Rabba (5)626 gebracht worden." Das hebräische Datum ist der 7. Tag des Laubhüttenfestes, eben der 11. Oktober 1865. |

Um die

Wende zum 20. Jahrhundert war der bisherige Betsaal zu klein geworden; die jüdische

Gemeinde wünschte den Bau einer repräsentativen Synagoge. Im Januar 1902

reichte die Gemeinde das Baugesuch ein. Man konnte ein Grundstück an der

Rheinstraße erwerben. Die Pläne für die Synagoge zeichnete der Nastätter

Architekt Christian Schuck. 1903/04 konnte die Synagoge erbaut und am 29./30.

Juli 1904 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung eingeweiht werden:

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juli 1904: "Nastätten.

Synagogeneinweihung. Am 29. und 30. Juli dieses Jahres findet dahier die

feierliche Einweihung der hiesigen Synagoge durch den Bezirksrabbiner Weingarten

- Ems mit folgendem Programm statt. Für Freitag, 29. ist die Überführung der

Tora aus der alten in die neue Synagoge geplant. Daran anschließend wird sich

ein Festzug durch die Stadt unter Beteiligung sämtlicher hiesiger Vereine und

unter Mitwirkung der gesamten Militärkapelle des 8. Pionier-Regiments zu

Koblenz bewegen. Herr Landrat Berg - St. Goarshausen hat zu der Festlichkeit

sein Erscheinen zugesagt." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. Juli 1904: "Nastätten.

Synagogeneinweihung. Am 29. und 30. Juli dieses Jahres findet dahier die

feierliche Einweihung der hiesigen Synagoge durch den Bezirksrabbiner Weingarten

- Ems mit folgendem Programm statt. Für Freitag, 29. ist die Überführung der

Tora aus der alten in die neue Synagoge geplant. Daran anschließend wird sich

ein Festzug durch die Stadt unter Beteiligung sämtlicher hiesiger Vereine und

unter Mitwirkung der gesamten Militärkapelle des 8. Pionier-Regiments zu

Koblenz bewegen. Herr Landrat Berg - St. Goarshausen hat zu der Festlichkeit

sein Erscheinen zugesagt."

|

Nur 34 Jahre blieb die Nastätter Synagoge Zentrum des jüdischen Gemeindelebens

der Stadt. In der NS-Zeit kam es zu Ausschreitungen gegen die Synagoge bereits

im März 1937, als die Fenster der Synagoge eingeworfen wurden. Eine

Reparatur wurde nicht vorgenommen, da eine Wiederholung einer solchen Aktion

befürchtet wurde. Beim Novemberpogrom 1938 wurde die Inneneinrichtung der

Synagoge durch Nationalsozialisten und SA-Leuten aus Nastätten und der Umgebung

zerstört. Der goldene Davidstern wurde vom Giebel geholt.

Die

Synagogenruine wurde im März 1939 abgebrochen und das Grundstück

eingeebnet.

Nach 1945 blieb das Grundstück unbebaut und wurde als Parkplatz

angelegt. Eine Gedenktafel wurde im Juli 1987 angebracht: "Zum

Gedenken an das Schicksal unserer jüdischen Mitbürger. Hier stand die Synagoge

bis 1938. Stadt Nastätten".

Adresse/Standort der Synagoge: Rheinstraße/Ecke

Brühlstraße

Fotos

(Quelle der historischen Fotos und Pläne: Landesamt:

Synagogen s.Lit.; neue Fotos: Hahn, Aufnahmen im August 2006)

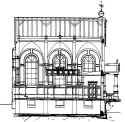

Pläne zum Bau der

Synagoge

von Christian Schuck |

|

|

| |

Seitenansicht |

Vorderansicht |

| |

|

|

|

|

|

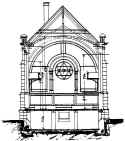

| Längsschnitt |

Querschnitt |

Handwerker vor dem Toraschrein

1904 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Die ehemalige Synagoge

nach

der Einweihung 1904 |

Die zerstörte Synagoge Ende

1938

(Haus rechts der Synagoge entspricht dem

Haus in der unteren Zeile

linkes Foto) |

| |

| |

|

|

|

|

|

| Blick auf den

Synagogenplatz |

Die Gedenktafel |

| |

|

|

| |

|

|

| Andernorts

entdeckt |

|

| |

Grabstein

für Hermann Hennig aus Nastätten (1870 - 1940) im jüdischen

Friedhof

an der Eckenheimer Landstraße in Frankfurt am Main |

| |

|

|

Erinnerungsarbeit

vor Ort - einzelne Berichte

| Februar 2014:

Eine Torarolle aus Nastätten wurde gefunden |

Artikel von Winfried Ott in der

"Rhein-Zeitung" vom 20. Februar 2014: "Thorarolle aus Nastätten gefunden

Nastätten - Es mutet wie ein kleines Wunder an: In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 kamen bei der Schändung der Synagoge alle Kultgegenstände abhanden. Jetzt tauchte auf recht geheimnisvolle Weise eine beschädigte und damit entweihte Thorarolle wieder auf, die nachweislich am 11. Oktober 1865 der jüdischen Gemeinde Nastätten übergeben worden war..."

Link

zum Artikel |

| |

Juni 2019:

Die dritte Verlegung von

"Stolpersteinen" in Nastätten

Anmerkung: auf Initiative der Nicolaus-August-Otto-Schule wurden am 26.

Juni 2019 zum dritten Mal "Stolpersteine" in Nastätten verlegt, dieses Mal

26. Damit erinnern nun 60 solcher Steine an die früheren jüdischen Einwohner

der Stadt. |

Einladung zur Verlegung von "Stolpersteinen"

in der Website der Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten im Juni 2019: "Nastätten.

Dritte Verlegung von Stolpersteinen in Nastätten

Die IGS Nastätten initiiert die dritte Verlegung von Stolpersteinen am

26.06.2019 in Nastätten. Wie in der Vergangenheit auch wird die Schule

tatkräftig durch die Verbandsgemeinde, die Stadt Nastätten und die Kirchen

unterstützt. Die erste Verlegung fand im Februar 2014 statt, die zweite dann

im Juli 2016. Von dem Künstler Gunter Demnig gestaltete Messinggedenksteine

werden vor den Wohnhäusern von Opfern des NS-Regimes verlegt. In der

geplanten dritten und letzten Verlegung werden 26 weitere Steine verlegt.

Insgesamt liegen dann in Nastätten 60 Steine im Boden vor den ehemaligen

Wohnhäusern der Opfer. Die Schule möchte jetzt schon zu der Verlegung

einladen.

Die Stolpersteinverlegung wird ausschließlich aus Spendengeldern finanziert.

Wer sich mit einem Betrag beteiligen möchte, der ist herzlich zu einer

Spende aufgerufen (Förderkreis der IGS Nastätten, Volksbank, DE 94 5709 2800

0208 5221 83). Spendenbescheinigungen werden ausgestellt.

Die Schule bedankt sich für das Engagement der Bürgerinnen und Bürger, die

mit viel Herz und Verstand mitgeholfen haben, die Verlegung zu realisieren."

|

| |

Pressemitteilung in "Blaues Ländchen

aktuell" - Heimat- und Bürgerzeitung VG Nastätten. Ausgabe 28/2019: "Stolpersteine

erinnern an Nastätter Juden

Auf Initiative der Nicolaus-August-Otto-Schule wurden am Mittwoch, den 26.

Juni 2019 zum dritten Mal Stolpersteine in Nastätten verlegt. Die ersten

Steine wurden im Februar 2014 gesetzt. Die Kosten dafür erwirtschafteten die

Schülerinnen und Schüler der IGS mit verschiedenen Aktionen. Im Juli 2016

wurden weitere 20 Steine von dem Künstler Gunther Demnig verlegt. Im Juni

2019 stand Geld für die letzten 26 Steine zur Verfügung, an denen sich

diesmal auch die Stadt Nastätten finanziell beteiligte. Damit fand das

Projekt seinen Abschluss. Die Namen der jüdischen Mitbürger verlasen

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe elf. Pfarrer Kristian Körver und

Pfarrer Michael Wallau sprachen ein jüdisches Gedenkgebet auf Deutsch und

Hebräisch. Die Steine sollen ein Zeichen dafür sein, dass

Menschenverachtung, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Rechtsradikalismus

keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen." |

Links und Literatur

Links:

Literatur:

| Paul Arnsberg: Jüdische Gemeinden in Hessen. 1971

Bd. 2 S. 101-103.

|

| Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz/Staatliches Konservatoramt

des Saarlandes/ Synagogue Memorial Jerusalem (Hg.): "...und dies

ist die Pforte des Himmels". Synagogen in Rheinland-Pfalz und dem

Saarland. Mainz 2005. S. 280-282 (mit weiteren Literaturangaben).

|

| Brigitte Meier-Hussing: Jüdisches Leben in

Nastätten und Miehlen in der Zeit von 1933-1945. In: SACHOR. Beiträge zur Jüdischen Geschichte und zur Gedenkstättenarbeit

in Rheinland-Pfalz. Hrsg. von Matthias Molitor

und Hans-Eberhard Berkemann in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für

politische Bildung Rheinland-Pfalz. Erschienen im Verlag Matthias Ess in Bad

Kreuznach. 7. Jahrgang, Ausgabe 1/1997 Heft Nr. 13 S. 19-23. Online

zugänglich (pdf-Datei). |

Article from "The Encyclopedia of Jewish life Before and During the

Holocaust".

First published in 2001 by NEW

YORK UNIVERSITY PRESS; Copyright © 2001 by Yad

Vashem Jerusalem, Israel.

Nastaetten Hesse-Nassau.

Jews lived here from 1664 and established a community numbering 79 (5 % of the

total) in 1885 and 49 in 1933. The synagogue was destroyed on Kristallnacht

(9-10 November 1938) and at least 15 Jews emigrated.

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|