|

Eingangsseite

Aktuelle Informationen

Jahrestagungen von Alemannia Judaica

Die Mitglieder der

Arbeitsgemeinschaft

Jüdische Friedhöfe

(Frühere und bestehende) Synagogen

Übersicht: Jüdische Kulturdenkmale

in der Region

Bestehende jüdische Gemeinden

in der Region

Jüdische Museen

FORSCHUNGS-

PROJEKTE

Literatur und Presseartikel

Adressliste

Digitale Postkarten

Links

| |

zurück zur Übersicht "Synagogen in der Region"

zur Übersicht "Synagogen

im Elsass"

Saint-Louis

(St. Ludwig,

Dep. Haut-Rhin / Alsace / Oberelsass)

Jüdische Geschichte / Synagogue / Synagoge

Übersicht:

Zur Geschichte der jüdischen Gemeinde

In Saint-Louis zogen die ersten jüdischen Familien in der

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts nahmen

sie am jüdischen Gemeindeleben im benachbarten

Hüningen (Huningue) teil und besuchten die dortigen Gottesdienste. Nachdem

sich Saint-Louis immer mehr entwickelte, zogen seit Mitte des 19. Jahrhunderts

aus etwa 25 jüdischen Dörfern der weiteren Umgebung jüdische Familien zu.

Eine größere Gruppe bildeten die aus Hagenthal

zugezogenen Familien. Ende des 19. Jahrhunderts lebten etwa 60 jüdische

Personen in der Stadt.

1906 wurde eine von Hüningen selbständige

Gemeinde in Saint-Louis gegründet. Im folgenden Jahr 1907 konnte die bis

heute stehende Synagoge eingeweiht werden (siehe Bericht unten). In diesem Jahr

wurde auch der Sitz des Rabbinates von Hégenheim

nach Saint-Louis verlegt. Der damalige Inhaber des Rabbinates war Dr. Salomon

Schüler, der bis zu seinem Tod im September 1938 Rabbiner von Saint-Louis

geblieben ist.

An Einrichtungen hatte die jüdische Gemeinde eine Synagoge, eine jüdische

Schule und ein rituelles Bad. Die Toten der Gemeinde wurden im

jüdischen Friedhof Hegenheim beigesetzt.

Zur Besorgung religiöser Aufgaben war neben dem Rabbiner zeitweise ein Lehrer

angestellt, der zugleich als Kantor und Schochet tätig war (vgl. Ausschreibung

unten von 1899). 1913 wird als Kantor Herr Jakob genannt.

Nach dem Ersten Weltkrieg zogen mehrere ostjüdische Familien zu.

Seit 1933 vergrößerte sich die Gemeinde stark durch Flüchtlinge aus

Deutschland. Die Synagoge war dadurch zu klein geworden. Ein Anbau wurde

erstellt, zu dem hin Türen vom Betsaal geöffnet werden konnten (später

Wintersynagoge). In der NS-Zeit konnten viele der Gemeindeglieder flüchten,

teilweise in die nahe Schweiz, andere wurden deportiert und in

Konzentrationslagern ermordet.

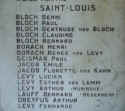

Auf dem Gedenkstein für die Ermordeten in der NS-Zeit im jüdischen Friedhof in

Hegenheim stehen folgende Namen: Benni (Benjamin) Bloch (1904), Paul Bloch,

Gertrude Bloch geb. Bloch, Claudine Bloch, Bernhard Bloch, Henri Norach, Renée

Borach geb Levy (1900), Paul Geismar (1919), Emile Jacob (1877), Florette Jacob

geb. Kahn (1883), Lucien Levy, Esther Levy geb. Lamm.

|

|

|

Die in der Zeit

des Shoa ermordeten Juden aus Saint-Louis

(auf dem Gedenkstein im Friedhof

Hegenheim) |

|

Nach 1945 konnte die Gemeinde neu begründet werden.

Sie besteht bis zur Gegenwart. Als besondere Einrichtung besteht am Ort eine Jeschiwa.

Das Rabbinat St. Louis wurde gleichfalls wiederbesetzt. Als Rabbiner waren in

St. Louis tätig:

- Rabbiner Brandeis: ab 1939 in St. Louis.

- Rabbiner Roger Winsbacher (geb. 1928): von 1952 bis 1958 Rabbiner in St.

Louis.

- Rabbiner Jérôme Cahen (geb. 1929, gest. 1987): von 1958 bis 1960

Rabbiner in St. Louis.

- Rabbiner Edmond Schwob (geb. 1936): von 1961 bis 1964 Rabbiner in St.

Louis.

- Rabbiner Marx Meyer (geb. 1938): ab 1965 Rabbiner in St. Louis.

Berichte aus der Geschichte der jüdischen Gemeinde

Aus der Geschichte des Rabbinates

Verlegung des Rabbinates von Hegenheim nach St. Ludwig (1907)

Artikel

aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. August

1907: "St. Ludwig. Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler von Seiten des

Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis erteilt worden

war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider von Tag zu Tag abnimmt,

nach der neugegründeten Gemeinde St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von

Seiten des Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die

landesherrliche Ermächtigung zur Verlegung des Rabbinates von Hegenheim

nach St. Ludwig eingetroffen. Artikel

aus dem "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 9. August

1907: "St. Ludwig. Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler von Seiten des

Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis erteilt worden

war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider von Tag zu Tag abnimmt,

nach der neugegründeten Gemeinde St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von

Seiten des Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die

landesherrliche Ermächtigung zur Verlegung des Rabbinates von Hegenheim

nach St. Ludwig eingetroffen. |

| |

Artikel

aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:

"St. Ludwig, 12. August (1907). Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler

von Seiten des Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis

erteilt worden war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider fortwährend

abnimmt, nach St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von Seiten des

Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die landesherrliche

Ermächtigung eingetroffen, dass der Sitz des Rabbinats von Hegenheim nach

St. Ludwig verlegt werde. Herr Dr. Schüler bleibt nach wie vor Rabbiner

von Hegenheim, nur verwaltet er die Filialgemeinden Hegenheim,

Hüningen

und Bischweiler sowie das Rabbinat

Hagenthal von St. Ludwig aus." Artikel

aus der Zeitschrift "Der Israelit" vom 15. August 1907:

"St. Ludwig, 12. August (1907). Nachdem Herrn Rabbiner Dr. Schüler

von Seiten des Kaiserlichen Ministeriums Ende vorigen Jahres die Erlaubnis

erteilt worden war, seinen Wohnsitz von Hegenheim, das leider fortwährend

abnimmt, nach St. Ludwig zu verlegen, ist nunmehr von Seiten des

Kaiserlichen Statthalters für Elsass-Lothringen die landesherrliche

Ermächtigung eingetroffen, dass der Sitz des Rabbinats von Hegenheim nach

St. Ludwig verlegt werde. Herr Dr. Schüler bleibt nach wie vor Rabbiner

von Hegenheim, nur verwaltet er die Filialgemeinden Hegenheim,

Hüningen

und Bischweiler sowie das Rabbinat

Hagenthal von St. Ludwig aus." |

Das Rabbinat Rixheim wird aufgelöst

und soll dem Rabbinat St. Louis angegliedert werden (1909)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember 1909: "Mühlhausen

im Elsass, 25. November. Bei der von der Regierung beabsichtigten

Neueinteilung der Rabbinate, ist bekanntlich für Mühlhausen ein zweiter

Rabbiner in Aussicht genommen. Die Verwaltungskommission der hiesigen

israelitischen Gemeinde hat sich jedoch gegen dieses Vorhaben der Regierung

gewandt, in dem sie folgendes geltend machte: 'es ist in Mühlhausen kein

Bedürfnis für zwei Rabbinatstellen vorhanden, nachdem der jetzt amtierende

Rabbiner reichlich Zeit übrig hat, um die rituellen Funktionen in

Rixheim und

Habsheim mitbesorgen zu können. Sollte

das Kaiserliche Ministerium eine gegenteilige Ansicht vertreten, so

erscheint die Anlieferung der Gemeinden

Rixheim und Habsheim zweckmäßiger

an den Rabbinatsbezirk St. Ludwig, welcher eine sehr geringe

israelitische Bevölkerung aufweist.' Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Dezember 1909: "Mühlhausen

im Elsass, 25. November. Bei der von der Regierung beabsichtigten

Neueinteilung der Rabbinate, ist bekanntlich für Mühlhausen ein zweiter

Rabbiner in Aussicht genommen. Die Verwaltungskommission der hiesigen

israelitischen Gemeinde hat sich jedoch gegen dieses Vorhaben der Regierung

gewandt, in dem sie folgendes geltend machte: 'es ist in Mühlhausen kein

Bedürfnis für zwei Rabbinatstellen vorhanden, nachdem der jetzt amtierende

Rabbiner reichlich Zeit übrig hat, um die rituellen Funktionen in

Rixheim und

Habsheim mitbesorgen zu können. Sollte

das Kaiserliche Ministerium eine gegenteilige Ansicht vertreten, so

erscheint die Anlieferung der Gemeinden

Rixheim und Habsheim zweckmäßiger

an den Rabbinatsbezirk St. Ludwig, welcher eine sehr geringe

israelitische Bevölkerung aufweist.'

Wie man hört will sich auch der Gemeinderat, der sich in seiner heutigen

Sitzung mit der Angelegenheit befassen wird, dem Antrag der jüdischen

Gemeinde anschließen."

|

| |

Artikel

in "Die jüdische Presse" vom 14. Januar 1910: "Fast

durchgehend verlieren die Gemeinden ihre bisherigen Rabbiner ungern;

andererseits wird - was nicht gerade als ein Beweis opferwilligen Interesses

gelten kann - der Neueinstellung eines Rabbiners wegen Mehrbelastung ihres

Etats von einzelnen Gemeinden Widerstand entgegengesetzt. Letzteres ist in

einer der weitaus leistungsfähigsten Gemeinden, in

Mühlhausen, der Fall. Hier soll neben

dem bestehenden ein zweites Rabbinat (Mühlhausen-Süd) eingerichtet werden,

dass die Gemeinden Pfaffstadt, Rixheim

und Habsheim mit umfasst. Gegen die

Anstellung eines zweiten Rabbiners hat sich nun die Verwaltungskommission

der Gemeinde Mühlhausen mit der Begründung ausgesprochen, dass der

derzeitige Rabbiner zur vollsten Zufriedenheit sein Amt auch in den

angeschlossenen Filialgemeinden versehen. Die Regierung holte ein Gutachten

des Gemeinderats ein, das einstimmig im Sinne des Beschlusses der

Verwaltungskommission lautete. Über ein gegen diesen Beschluss sich

richtendes Schreiben des Herrn Konsistorialrats Bernheim wurde vom

Gemeinderat zur Tagesordnung über gegangen, seine Inhalt als eine Äußerung

der Antipathie gegen den derzeitigen Rabbiner bezeichnet ein Abbild der

gegenwärtigen unerquicklichen Mühlhausener Gemeindeverhältnisse. Die

Verwaltungskommission ihrerseits empfahl der Regierung,

Habsheim und

Rixheim dem Rabbinat St. Ludwig

anzugliedern. " Artikel

in "Die jüdische Presse" vom 14. Januar 1910: "Fast

durchgehend verlieren die Gemeinden ihre bisherigen Rabbiner ungern;

andererseits wird - was nicht gerade als ein Beweis opferwilligen Interesses

gelten kann - der Neueinstellung eines Rabbiners wegen Mehrbelastung ihres

Etats von einzelnen Gemeinden Widerstand entgegengesetzt. Letzteres ist in

einer der weitaus leistungsfähigsten Gemeinden, in

Mühlhausen, der Fall. Hier soll neben

dem bestehenden ein zweites Rabbinat (Mühlhausen-Süd) eingerichtet werden,

dass die Gemeinden Pfaffstadt, Rixheim

und Habsheim mit umfasst. Gegen die

Anstellung eines zweiten Rabbiners hat sich nun die Verwaltungskommission

der Gemeinde Mühlhausen mit der Begründung ausgesprochen, dass der

derzeitige Rabbiner zur vollsten Zufriedenheit sein Amt auch in den

angeschlossenen Filialgemeinden versehen. Die Regierung holte ein Gutachten

des Gemeinderats ein, das einstimmig im Sinne des Beschlusses der

Verwaltungskommission lautete. Über ein gegen diesen Beschluss sich

richtendes Schreiben des Herrn Konsistorialrats Bernheim wurde vom

Gemeinderat zur Tagesordnung über gegangen, seine Inhalt als eine Äußerung

der Antipathie gegen den derzeitigen Rabbiner bezeichnet ein Abbild der

gegenwärtigen unerquicklichen Mühlhausener Gemeindeverhältnisse. Die

Verwaltungskommission ihrerseits empfahl der Regierung,

Habsheim und

Rixheim dem Rabbinat St. Ludwig

anzugliedern. " |

Zum Tod von Rabbiner Dr. Schüler (1938)

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938:

"Zum Ableben von Rabbiner Dr. Schüler. St. Louis - Basel, 20.

Oktober (1938). Die Kunde vom Tode des Rabbiners Dr. Schüler traf die

Gemeinde St. Louis völlig unerwartet, obwohl Dr. Schüler seit Jahren

leidend war. Aber trotz seines Leidens hat er alle Pflichten seines Amtes

wahrgenommen und mit großer Hingabe den Unterricht in den verschiedenen

Gemeinden versehen. Kurz vor Roschhaschana kam Dr. Schüler nach Basel, um

seine angegriffene Gesundheit unter die Obhut seines Sohnes zu stellen,

der dort als Arzt praktiziert, starb jedoch schon während des Feiertags.

Rabbiner Schüler kam 1889 nach Hegenheim, einer der früher bedeutenden

Landgemeinden, die jedoch dann unter der Landflucht sehr litt. Im Jahre

1907 bemühte sich Dr. Schüler, die in dem aufstrebenden Ort St. Lous

wohnenden Glaubensgenossen zu einer Gemeinde zusammenzuschließen und

verlegte den Sitz des Bezirksrabbinats dorthin. Während 31 Jahren versag

er das Rabbinat in St. Louis und ist den Gemeindemitgliedern zum Freund

und Berater geworden. Dort erzog er sich Menschen, mit denen er täglich

'lernte' und dadurch der Tora eine Stätte schuf in der jungen Gemeinde,

die besonders nach dem Krieg einen großen Zuwachs erfahren hat. Die

allseitige Beliebtheit von Herrn Dr. Schüler, die weit über die

jüdische Gemeinde hinausreichte, kam in dem großen Begräbnis zum

Ausdruck, das am Zom Gedalja stattfand. Die von zahlreichen Gästen

besuchte Trauerfeier wird in der lokalen Presse als 'Sympathiekundgebung

für den Verstorbenen und die Hinterbliebenen' bezeichnet. An dieser

Feierlichkeit nahmen neben den vollzählig erschienenen

Gemeindemitgliedern und vielen Rabbinern und Lehrern zahlreiche

nichtjüdische Vertreter von Behörden teil, unter ihnen der französische

Konsul und Vizekonsul in Basel, der Maire von St. Louis und der Maire von

Hegenheim, sowie die Geistlichen der beiden christlichen Konfessionen.

Nach einem Trauergebet sprach Herr Rein als Vorsitzender der Gemeinde St.

Louis, nach ihm der Maire von Sr. Louis, Dr. Hörst, und der Maire von

Hegenheim, Greder. Als Grand-Rabbin des Département Haut-Rhin würdigte

Rabbiner Dr. E. Weil, Colmar, die rabbinischen Verdienste des

Verstorbenen; Rabbiner Block, Dornach sprach im Namen der elsässischen

Rabbiner und Rabbiner Dr. Weil, Basel, als Nachbarkollege und

persönlicher Freund des Verstorbenen. Alle Redner schilderten in bewegten

Worten die vorzügliches Herzenseigenschaften von Rabbiner Schüler, in

dem alle einen vornehmen Menschen, einen gütigen Berater und viele ihren

Wohltäter beweinen. Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 27. Oktober 1938:

"Zum Ableben von Rabbiner Dr. Schüler. St. Louis - Basel, 20.

Oktober (1938). Die Kunde vom Tode des Rabbiners Dr. Schüler traf die

Gemeinde St. Louis völlig unerwartet, obwohl Dr. Schüler seit Jahren

leidend war. Aber trotz seines Leidens hat er alle Pflichten seines Amtes

wahrgenommen und mit großer Hingabe den Unterricht in den verschiedenen

Gemeinden versehen. Kurz vor Roschhaschana kam Dr. Schüler nach Basel, um

seine angegriffene Gesundheit unter die Obhut seines Sohnes zu stellen,

der dort als Arzt praktiziert, starb jedoch schon während des Feiertags.

Rabbiner Schüler kam 1889 nach Hegenheim, einer der früher bedeutenden

Landgemeinden, die jedoch dann unter der Landflucht sehr litt. Im Jahre

1907 bemühte sich Dr. Schüler, die in dem aufstrebenden Ort St. Lous

wohnenden Glaubensgenossen zu einer Gemeinde zusammenzuschließen und

verlegte den Sitz des Bezirksrabbinats dorthin. Während 31 Jahren versag

er das Rabbinat in St. Louis und ist den Gemeindemitgliedern zum Freund

und Berater geworden. Dort erzog er sich Menschen, mit denen er täglich

'lernte' und dadurch der Tora eine Stätte schuf in der jungen Gemeinde,

die besonders nach dem Krieg einen großen Zuwachs erfahren hat. Die

allseitige Beliebtheit von Herrn Dr. Schüler, die weit über die

jüdische Gemeinde hinausreichte, kam in dem großen Begräbnis zum

Ausdruck, das am Zom Gedalja stattfand. Die von zahlreichen Gästen

besuchte Trauerfeier wird in der lokalen Presse als 'Sympathiekundgebung

für den Verstorbenen und die Hinterbliebenen' bezeichnet. An dieser

Feierlichkeit nahmen neben den vollzählig erschienenen

Gemeindemitgliedern und vielen Rabbinern und Lehrern zahlreiche

nichtjüdische Vertreter von Behörden teil, unter ihnen der französische

Konsul und Vizekonsul in Basel, der Maire von St. Louis und der Maire von

Hegenheim, sowie die Geistlichen der beiden christlichen Konfessionen.

Nach einem Trauergebet sprach Herr Rein als Vorsitzender der Gemeinde St.

Louis, nach ihm der Maire von Sr. Louis, Dr. Hörst, und der Maire von

Hegenheim, Greder. Als Grand-Rabbin des Département Haut-Rhin würdigte

Rabbiner Dr. E. Weil, Colmar, die rabbinischen Verdienste des

Verstorbenen; Rabbiner Block, Dornach sprach im Namen der elsässischen

Rabbiner und Rabbiner Dr. Weil, Basel, als Nachbarkollege und

persönlicher Freund des Verstorbenen. Alle Redner schilderten in bewegten

Worten die vorzügliches Herzenseigenschaften von Rabbiner Schüler, in

dem alle einen vornehmen Menschen, einen gütigen Berater und viele ihren

Wohltäter beweinen.

Nach der Feier bewegte sich der Zug nach dem Friedhof

Hegenheim, wo Dr.

Schüler in der Reihe der Rabbiner beigesetzt wurde. Nach seinem Wunsch

ruht er auf dem alten, ehrwürdigen Friedhof, für dessen Erhaltung er zu

Lebzeiten mit Hingabe wirksam war. Seine Seele sei eingebunden in den Bund

des Lebens." |

Der Krieg bedroht auch viele Orte mit jüdischen

Gemeinden im Oberelsass (1914)

Anmerkung: die angegebene Zahl der jüdischen Gemeindeglieder bezieht sich

auf ca. 1890.

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. September 1914: "Hagenau, 10. September (1914).

Die schweren Kämpfe im Oberelsaß, die in letzter Zeit zwischen den

Franzosen und Deutschen ausgefochten wurden, erinnern uns daran, dass die

dortige Gegend ziemlich stark von Juden bewohnt ist, die jetzt nicht nur

zum großen Teil gezwungen waren, Heim und Herd zu verlassen, sondern

neben der schweren seelischen Not auch viel durch die Zerstörung von Hab

und Gut zu dulden haben. Es wohnen in dem vielgenannten Altkirch

289 jüdische Seelen, Hirsingen 74, Dammerkirch (Dannemarie)

15, Hagenbach 26, Bergheim

110, Grussenheim 314, Neubreisach

102, Blotzheim 62, Bollweiler

120, Ensisheim 27, Regisheim

154, Dürmenach 205, Hegenheim

169, Hüningen 50, Kolmar

1105, Dornach 202, Mülhausen

2271, Niederhagental 145, Niedersept

124, Pfastatt 73, Markirch

147, Rappoltsweiler 134, Habsheim

73, Rixheim 69, Sennheim

151, Wattweiler (Wattwiller) 37, St.

Ludwig 60, Kembs 50, Sierenz

113, Uffheim 120, Gebweiler

305, Sulz 182, Thann

163, Winzenheim 421 Juden. Die

meisten Familien, besonders in der Mülhauser Gegend, haben sich flüchten

müssen, viele davon haben sich während dieser schweren Zeit in der

Schweiz niedergelassen.".

Artikel in der "Allgemeinen Zeitung des Judentums"

vom 18. September 1914: "Hagenau, 10. September (1914).

Die schweren Kämpfe im Oberelsaß, die in letzter Zeit zwischen den

Franzosen und Deutschen ausgefochten wurden, erinnern uns daran, dass die

dortige Gegend ziemlich stark von Juden bewohnt ist, die jetzt nicht nur

zum großen Teil gezwungen waren, Heim und Herd zu verlassen, sondern

neben der schweren seelischen Not auch viel durch die Zerstörung von Hab

und Gut zu dulden haben. Es wohnen in dem vielgenannten Altkirch

289 jüdische Seelen, Hirsingen 74, Dammerkirch (Dannemarie)

15, Hagenbach 26, Bergheim

110, Grussenheim 314, Neubreisach

102, Blotzheim 62, Bollweiler

120, Ensisheim 27, Regisheim

154, Dürmenach 205, Hegenheim

169, Hüningen 50, Kolmar

1105, Dornach 202, Mülhausen

2271, Niederhagental 145, Niedersept

124, Pfastatt 73, Markirch

147, Rappoltsweiler 134, Habsheim

73, Rixheim 69, Sennheim

151, Wattweiler (Wattwiller) 37, St.

Ludwig 60, Kembs 50, Sierenz

113, Uffheim 120, Gebweiler

305, Sulz 182, Thann

163, Winzenheim 421 Juden. Die

meisten Familien, besonders in der Mülhauser Gegend, haben sich flüchten

müssen, viele davon haben sich während dieser schweren Zeit in der

Schweiz niedergelassen.". |

Aus der

Geschichte der jüdischen Lehrer, Kantoren und der Schule

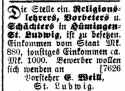

Ausschreibung der Stelle des Religionslehrers, Vorbeters

und Schächters für Hüningen - St. Ludwig 1899, unterzeichnet vom Vorsteher der

Gemeinde St. Ludwig E. Weill

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:

"Die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schächters in

Hüningen - St. Ludwig, ist zu besetzen. Einkommen vom Staat Mk. 880,

sonstiges Einkommen ca. Mk. 1000. Bewerber wollen sich wenden an Vorsteher

E. Weill, Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. November 1899:

"Die Stelle eines Religionslehrers, Vorbeters und Schächters in

Hüningen - St. Ludwig, ist zu besetzen. Einkommen vom Staat Mk. 880,

sonstiges Einkommen ca. Mk. 1000. Bewerber wollen sich wenden an Vorsteher

E. Weill,

St. Ludwig." |

Kantor Jakob bewirbt sich auf die

Stelle in Saarburg (1913)

Artikel

in "Das jüdische Blatt" vom 14. März 1913: "Saarburg. Um die hiesige

Kantorstelle haben sich zahlreiche Kandidaten beworben. Nach einer

Gesangesprobe sämtlicher Bewerber sind zur engeren Wahl zugelassen die

Herren: Wolff - Saarunion, Weill -

Winzenheim, Jakob - St. Ludwig und

Becker - Weißenburg. " Artikel

in "Das jüdische Blatt" vom 14. März 1913: "Saarburg. Um die hiesige

Kantorstelle haben sich zahlreiche Kandidaten beworben. Nach einer

Gesangesprobe sämtlicher Bewerber sind zur engeren Wahl zugelassen die

Herren: Wolff - Saarunion, Weill -

Winzenheim, Jakob - St. Ludwig und

Becker - Weißenburg. " |

Berichte

zu einzelnen Personen aus der jüdischen Gemeinde

Emil Weill wird bei den Gemeinderatswahlen als

Gemeinderat gewählt (1908)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10. Juli 1908:

"Straßburg. Die Gemeinderatswahlen haben auch eine stattliche

Anzahl Juden in die Stadtparlamente gebracht. Wir verzeichneten in der

vorwöchentlichen Nummer bereits eine Anzahl Namen. Es wurden ferner

gewählt: Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 10. Juli 1908:

"Straßburg. Die Gemeinderatswahlen haben auch eine stattliche

Anzahl Juden in die Stadtparlamente gebracht. Wir verzeichneten in der

vorwöchentlichen Nummer bereits eine Anzahl Namen. Es wurden ferner

gewählt:

Marc Blum, Max Frank und Fritz Meyer in Straßburg;

Gilbert Meyer, Abraham Bloch und Joseph Weil in Ingweiler;

David Levy in Dettweiler;

Nathan Heller in Brumath; Leo Ginsburger

in Uffheim; Dr. Leon Weill und

Arthur Moch in Hagenau;

Bernhard Baer und Leopold Klotz in Sulz

u.W.; Achille gen. Elie Weil in Bollweiler;

Jakob Schwab und Leon Bloch in Winzenheim;

Adrian Bloch und Ferdinand Dreyfus in Mülhausen;

Emil Weill in St. Ludwig;

Salomon Heimerdinger und Emile Picard in Grussenheim;

Silvani Beer und August Levy in Saarburg; Tuteur und Leiser

in Metz; Leopold Blum und Julien Levy in Umlingen, Felix Barth

in Forbach; Marcel Cahen und

Levy Aron in

Püttlingen." |

Anzeigen

jüdischer Gewerbebetriebe und Privatpersonen

Lehrlingsbesuch des

Manufakturwaren- und Ausstattungsgeschäftes Jos. Mayer (1890)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September 1890: "Lehrlings-Gesuch. Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 11. September 1890: "Lehrlings-Gesuch.

Ein junger Mann, der das Manufakturwaren- und Ausstattungsgeschäft

gründlich erlernen will, findet Stelle bei

Jos. Mayer,

St. Ludwig im Elsass bei Basel.

Samstags und Feiertags streng geschlossen. Kost und Wohnung gegen mäßige

Vergütung im Hause." |

Eine Köchin empfiehlt sich (1896)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1896:

"Israelitische Köchin, Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 12. November 1896:

"Israelitische Köchin,

welche in ersten Häusern in Paris

selbständig gearbeitet hat, empfiehlt sich für Hochzeiten, Verlobungen

und sonstige Anlässe.

Frau Moise Levy, Sankt Ludwig im Elsass (bei Basel). |

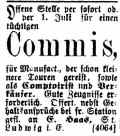

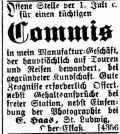

E. Haas sucht einen Commis für Manufakturwaren (1900 /

1901)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1900:

"Offene

Stelle per sofort oder per 1. Juli für einen tüchtigen

Commis

für

Manufakturwaren, der schon kleinere Touren gereist, sowie als Comptoirist

und Verkäufer. Gute Zeugnisse erforderlich. Offerten nebst

Gehaltsansprüche bei freier Stadt gefälligst an E. Haas, St. Ludwig

i.E." |

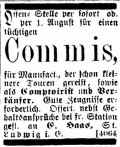

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 30. Juli 1900:

"Offene Stelle per sofort oder per 1. August für einen

tüchtigen

Commis

für Manufakturwaren, der schon kleinere Touren gereist, sowie als Comptoirist

und Verkäufer. Gute Zeugnisse erforderlich. Offerten nebst

Gehaltsansprüche bei freier Station gefälligst an E. Haas, St.

Ludwig im Elsass." |

| |

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 23. Mai 1901:

"Offene Stelle per 1. Juli dieses Jahres für einen tüchtigen

Commis

in mein Manufaktur-Geschäft, der hauptsächlich auf Touren und Reisen

bewandert, bei gegründeter Kundschaft. Gute Zeugnisse erforderlich.

Offerten nebst Gehaltsansprüche bei freier Station, nebst Einsendung der

Photographie bei

E. Haas, St. Ludwig,

Ober-Elsass". |

S. Ruf - Guggenheim sucht einen Lehrling für sein Manufakturwarengeschäft

(1900)

Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1900: Anzeige

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 31. Dezember 1900:

"Für mein Manufaktur-Herren- und Damen-Konfektionsgeschäft suche

per sofort einen

Lehrling.

Kost und Logis im Hause.

S. Ruf-Guggenheim,

St. Ludwig im Elsass." |

Zur Geschichte der Synagoge

Bis zum Bau und der Einweihung der eigenen Synagoge 1907

besuchten die in Saint-Louis lebenden jüdischen Personen die Gottesdienste in

Hüningen (Hueningue). Da der Weg nach

Hüningen vor allem bei schlechtem "zu beschwerlich war" und an den

Feiertagen die Synagoge in Hüningen nicht für alle Gemeindeglieder ausreichte,

beschlossen die in St. Ludwig lebenden jüdischen Einwohner die Bildung einer

eigenen Gemeinde und den Bau einer Synagoge. 1905 konnte hierfür ein

Gründstück erworben und noch im selben Jahre mit dem Bau der Synagoge begonnen

werden. Die Einweihung der Synagoge

bedeutete zugleich die Trennung von der jüdischen Gemeinde in Hüningen.

Nähere Informationen hierzu und der Einweihung der Synagoge gehen aus

nachstehenden Artikeln hervor:

Nach dem Erwerb eines Grundstückes kann mit dem Bau

einer Synagoge begonnen werden (Dezember 1905)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember

1905: "St. Ludwig im Elsass, Bau einer Synagoge. Es sind ca. 3

Jahre her, da, einer Anregung von Seiten des Präsidenten des

Israelitischen Konsistoriums im Ober-Elsass, Herrn Lazard Lantz, folgend,

die in S. Ludwig wohnenden Mitglieder der bisherigen Kultusgemeinde

Hüningen - St. Ludwig beschlossen, eine selbständige Gemeinde zu bilden

und eine eigene Synagoge zu errichten. Sie gingen bei diesem Entschlusse

von den Erwägungen aus, dass die gemeinsame Synagoge in Hüningen für

die Feiertage ohnehin nicht mehr genüge und dass es beim schlechten

Wetter zu beschwerlich ist, den Gottesdienst zu besuchen. Infolge der

Rührigkeit der Baukommission und ihres Vorsitzenden, Herr Emil Weil, hat

der Plan des Synagogenbaues nun schon soweit greifbare Gestalt angenommen,

dass vor einigen Monaten bereits ein Platz in der Nähe des Marktplatzes

gekauft werden konnte. Nachdem nun auch der Bauplan von der Kaiserlichen

Regierung genehmigt worden ist, wurden die Arbeiten am vorigen Mittwoch

der Firma Schumacher aus Haltingen übertragen. Selbstverständlich wird

Samstags nicht gearbeitet werden. Die Synagoge muss bis zum 25. August

fertiggestellt sein." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 8. Dezember

1905: "St. Ludwig im Elsass, Bau einer Synagoge. Es sind ca. 3

Jahre her, da, einer Anregung von Seiten des Präsidenten des

Israelitischen Konsistoriums im Ober-Elsass, Herrn Lazard Lantz, folgend,

die in S. Ludwig wohnenden Mitglieder der bisherigen Kultusgemeinde

Hüningen - St. Ludwig beschlossen, eine selbständige Gemeinde zu bilden

und eine eigene Synagoge zu errichten. Sie gingen bei diesem Entschlusse

von den Erwägungen aus, dass die gemeinsame Synagoge in Hüningen für

die Feiertage ohnehin nicht mehr genüge und dass es beim schlechten

Wetter zu beschwerlich ist, den Gottesdienst zu besuchen. Infolge der

Rührigkeit der Baukommission und ihres Vorsitzenden, Herr Emil Weil, hat

der Plan des Synagogenbaues nun schon soweit greifbare Gestalt angenommen,

dass vor einigen Monaten bereits ein Platz in der Nähe des Marktplatzes

gekauft werden konnte. Nachdem nun auch der Bauplan von der Kaiserlichen

Regierung genehmigt worden ist, wurden die Arbeiten am vorigen Mittwoch

der Firma Schumacher aus Haltingen übertragen. Selbstverständlich wird

Samstags nicht gearbeitet werden. Die Synagoge muss bis zum 25. August

fertiggestellt sein." |

Die Einweihung der Synagoge kommt näher (November 1906)

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. November

1906: "St. Ludwig. Immer näher rückt unsere Synagoge ihrer

Vollendung entgegen. Die Einweihung des neuen Gotteshauses soll im Monat

Dezember, womöglich am Chanukkah-Feste stattfinden. Durch den Bau einer

Synagoge trennt sich die hiesige israelitische Kultusgemeinde, die von

Jahr zu Jahr zunimmt, von der in Hüningen und wird eine selbstständige

Gemeinde." Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 2. November

1906: "St. Ludwig. Immer näher rückt unsere Synagoge ihrer

Vollendung entgegen. Die Einweihung des neuen Gotteshauses soll im Monat

Dezember, womöglich am Chanukkah-Feste stattfinden. Durch den Bau einer

Synagoge trennt sich die hiesige israelitische Kultusgemeinde, die von

Jahr zu Jahr zunimmt, von der in Hüningen und wird eine selbstständige

Gemeinde." |

Ankündigung der Einweihung der Synagoge (1907)

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 1. Februar 1907: "Die Einweihung der Synagoge in St.

Ludwig, nach welchem Orte auch das Rabbinat, dessen Sitz bisher Hegenheim

war, verlegt worden ist, ist auf den 5. Februar festgesetzt worden.

Hegenheim, das einst eine Gemeinde von 180 jüdischen Familien war, hat

eine schöne und gut erhaltene Synagoge. Doch jetzt wohnen nur noch wenige

jüdische Familien in Hegenheim und die Synagoge wird selten

benutzt." Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 1. Februar 1907: "Die Einweihung der Synagoge in St.

Ludwig, nach welchem Orte auch das Rabbinat, dessen Sitz bisher Hegenheim

war, verlegt worden ist, ist auf den 5. Februar festgesetzt worden.

Hegenheim, das einst eine Gemeinde von 180 jüdischen Familien war, hat

eine schöne und gut erhaltene Synagoge. Doch jetzt wohnen nur noch wenige

jüdische Familien in Hegenheim und die Synagoge wird selten

benutzt." |

Die Einweihung der Synagoge im März 1907

Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907: "St.

Ludwig, 11. März. Die hiesige Israelitische Gemeinde feierte vergangenen

Dienstag die Einweihung ihrer Synagoge. Als Ehrengäste waren erschienen

die Herren Ober-Rabbiner J. Weill aus Colmar, Geheimer Regierungsrat

Peucer in Vertretung des Bezirkspräsidenten Freiherr von Puttkammer aus

Colmar, Polizeipräsident und Kreisdirektor Dr. Dirihoff aus Mülhausen,

Rabbiner Schüler, der Vater des hiesigen Herrn Rabbiners, aus Bollweiler,

Pastor Birmele, Konsistorialrat Wallach, A. Ginzburger, Vorsteher der

israelitischen Gemeinde in Mülhausen, Bezirksrat Jaeck, Bürgermeister in

Hegenheim, Kantonal-Polizeikommissar Weinhagen, sowie fast sämtliche Gemeinderäte

von St. Ludwig. Herr Unterstaatssekretär Dr. Petri bedauerte in einem Schreiben,

der Einweihung nicht beiwohnen zu können und übersandte seine

herzlichsten Glückwünsche. Die Feier begann um 1 Uhr mit dem Festzug,

der sich vom Hotel John aus unter Vorantritt einer Musikkapelle, der die

Schulkinder folgten, nach der Synagoge bewegte. Dort übergab Herr

Regierungsrat Peucer den Schlüssel dem Herrn Oberrabbiner, der die

Synagoge öffnete. In der Synagoge empfing der Synagogenchor, der von

Herrn Kantor Lehmann geleitet war, die Festversammlung mit dem Vortrag

eines Psalms. Nach der Ansprache des Oberrabbiners begrüßte Rabbiner Dr.

Schüler die Festversammlung und knüpfte daran an, dass vor 45 Jahren

sein Großvater Oberrabbiner Salomon Wolf Klein - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen - aus Colmar die Synagoge zu Hüningen, die so viele

Jahre auch der hiesigen Gemeinde als Andachtsstätte diente, eingeweiht

hat. Die Rede Dr. Schüler gipfelte in der Erklärung der Bedeutung und

des Zweckes des jüdischen Gotteshauses. Der Vorsteher der Gemeinde, Herr

E. Weill, dankte im Namen derselben allen Behörden und Privaten, die zum

Bau der Synagoge beigetragen hatten. Hierauf sprach Herr Rabbiner Dr.

Schüler das Kaisergebet. Die verschiedenen Reden und Ansprachen

wechselten mit Gesängen ab, die teils vom Herrn Kantor Lehmann, teils von

Herrn Kantor Weill aus Altkirch vorgetragen wurden. Kurz nach der

offiziellen Feier fand ein Bankett statt, bei welchem der Vorsitzende,

Herr E. Weill, das Hoch auf den Kaiser ausbrachte, in das alle Anwesenden

begeistert einstimmten. Herr Rabbiner Dr. Schüler dankte allen denen, die

zum Gelingen des Festes beigetragen hatten, ganz besonders aber hob er die

Verdienste des rührigen Vorstehers und seiner wackeren Gattin hervor. Das

Bankett dauerte bis zum Abend. - Die Synagoge ist ein schöner schlichter

Kuppelbau, nach den Plänen des Herrn Architekten Louv, Mühlhausen, von

der Firma Simon hier ausgeführt. Die innere Einrichtung lieferten Herr

Architekt Lehr und das Baugeschäft Groß hier. Das Parochet, die

Schulchan. Decke, ein Torarollen - Mäntelchen und die Menora sind aus dem

Atelier des Herrn Bloch, Strassburg." Artikel

in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 14. März 1907: "St.

Ludwig, 11. März. Die hiesige Israelitische Gemeinde feierte vergangenen

Dienstag die Einweihung ihrer Synagoge. Als Ehrengäste waren erschienen

die Herren Ober-Rabbiner J. Weill aus Colmar, Geheimer Regierungsrat

Peucer in Vertretung des Bezirkspräsidenten Freiherr von Puttkammer aus

Colmar, Polizeipräsident und Kreisdirektor Dr. Dirihoff aus Mülhausen,

Rabbiner Schüler, der Vater des hiesigen Herrn Rabbiners, aus Bollweiler,

Pastor Birmele, Konsistorialrat Wallach, A. Ginzburger, Vorsteher der

israelitischen Gemeinde in Mülhausen, Bezirksrat Jaeck, Bürgermeister in

Hegenheim, Kantonal-Polizeikommissar Weinhagen, sowie fast sämtliche Gemeinderäte

von St. Ludwig. Herr Unterstaatssekretär Dr. Petri bedauerte in einem Schreiben,

der Einweihung nicht beiwohnen zu können und übersandte seine

herzlichsten Glückwünsche. Die Feier begann um 1 Uhr mit dem Festzug,

der sich vom Hotel John aus unter Vorantritt einer Musikkapelle, der die

Schulkinder folgten, nach der Synagoge bewegte. Dort übergab Herr

Regierungsrat Peucer den Schlüssel dem Herrn Oberrabbiner, der die

Synagoge öffnete. In der Synagoge empfing der Synagogenchor, der von

Herrn Kantor Lehmann geleitet war, die Festversammlung mit dem Vortrag

eines Psalms. Nach der Ansprache des Oberrabbiners begrüßte Rabbiner Dr.

Schüler die Festversammlung und knüpfte daran an, dass vor 45 Jahren

sein Großvater Oberrabbiner Salomon Wolf Klein - das Andenken an den

Gerechten ist zum Segen - aus Colmar die Synagoge zu Hüningen, die so viele

Jahre auch der hiesigen Gemeinde als Andachtsstätte diente, eingeweiht

hat. Die Rede Dr. Schüler gipfelte in der Erklärung der Bedeutung und

des Zweckes des jüdischen Gotteshauses. Der Vorsteher der Gemeinde, Herr

E. Weill, dankte im Namen derselben allen Behörden und Privaten, die zum

Bau der Synagoge beigetragen hatten. Hierauf sprach Herr Rabbiner Dr.

Schüler das Kaisergebet. Die verschiedenen Reden und Ansprachen

wechselten mit Gesängen ab, die teils vom Herrn Kantor Lehmann, teils von

Herrn Kantor Weill aus Altkirch vorgetragen wurden. Kurz nach der

offiziellen Feier fand ein Bankett statt, bei welchem der Vorsitzende,

Herr E. Weill, das Hoch auf den Kaiser ausbrachte, in das alle Anwesenden

begeistert einstimmten. Herr Rabbiner Dr. Schüler dankte allen denen, die

zum Gelingen des Festes beigetragen hatten, ganz besonders aber hob er die

Verdienste des rührigen Vorstehers und seiner wackeren Gattin hervor. Das

Bankett dauerte bis zum Abend. - Die Synagoge ist ein schöner schlichter

Kuppelbau, nach den Plänen des Herrn Architekten Louv, Mühlhausen, von

der Firma Simon hier ausgeführt. Die innere Einrichtung lieferten Herr

Architekt Lehr und das Baugeschäft Groß hier. Das Parochet, die

Schulchan. Decke, ein Torarollen - Mäntelchen und die Menora sind aus dem

Atelier des Herrn Bloch, Strassburg." |

| |

Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 15. März 1907: Artikel im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt"

vom 15. März 1907:

weiterer Bericht zur Synagogeneinweihung: zum Lesen bitte

Textabbildungen anklicken |

|

Aus dem gottesdienstlichen Leben in St. Ludwig liegen nur wenige Berichte

hervor. 1908 erfährt man von einer religiösen Feier in der Synagoge

zum Kaisergeburtstag:

Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. Januar

1908: "St. Ludwig. Kaisergeburtstagsfeier. In der letzten

Sitzung des Kriegervereins wurde beschlossen, am Kaisergeburtstag der

religiösen Feier in der Synagoge beizuwohnen. Am Montag Morgen um 10 Uhr

versammelte sich dieser Verein, dem sich die Mitglieder des hiesigen

Bahnbeamten Vereins und noch ein größerer Teil der hiesigen

Bürgerschaft anschlossen, unter Musikklängen in unserem Gotteshaus. Der

Chor, geleitet von Herrn Kantor Lehmann, begann die Feier mit 'Ma towu',

worauf die Musikkapelle 'St. Ludwig' 'Die Himmel rühmen' ertönen

ließ. Anknüpfend an die Worte des weisen Königs Salomo 'Ehrfüchte,

mein Sohn, Gott und den KönigÄ schilderte unser Rabbiner, Herr Dr.

Schüler, die Bedeutung des Tages, und mit begeisterten und zündenden

Worten ermahnte er die in dem Gotteshause versammelten Konfessionen

gemeinsam, verbrüdert unter dem Schirmherr des deutschen Reiches, unter

dem Sprößling des großen Hohenzollerngeschlechtes mit Gott für Kaiser

und Reich zu arbeiten. Die von Herzen kommenden Worte drangen zu Herzen.

Nachdem der Kantor unter 'Wajhi Binssoa'-Gesange die Torarolle ausgehoben

hatte, wurden die Psalmen 21, 61 und 112 rezitiert, worauf der Rabbiner

das Kaisergebiet sprach, und im Anschluss an dasselbe intonierte die Musik

'Heil Dir im Siegerkranz'. Mit abermaligem Gesange schloss der würdige

und imposante Gottesdienst. Artikel

im "Frankfurter Israelitischen Familienblatt" vom 31. Januar

1908: "St. Ludwig. Kaisergeburtstagsfeier. In der letzten

Sitzung des Kriegervereins wurde beschlossen, am Kaisergeburtstag der

religiösen Feier in der Synagoge beizuwohnen. Am Montag Morgen um 10 Uhr

versammelte sich dieser Verein, dem sich die Mitglieder des hiesigen

Bahnbeamten Vereins und noch ein größerer Teil der hiesigen

Bürgerschaft anschlossen, unter Musikklängen in unserem Gotteshaus. Der

Chor, geleitet von Herrn Kantor Lehmann, begann die Feier mit 'Ma towu',

worauf die Musikkapelle 'St. Ludwig' 'Die Himmel rühmen' ertönen

ließ. Anknüpfend an die Worte des weisen Königs Salomo 'Ehrfüchte,

mein Sohn, Gott und den KönigÄ schilderte unser Rabbiner, Herr Dr.

Schüler, die Bedeutung des Tages, und mit begeisterten und zündenden

Worten ermahnte er die in dem Gotteshause versammelten Konfessionen

gemeinsam, verbrüdert unter dem Schirmherr des deutschen Reiches, unter

dem Sprößling des großen Hohenzollerngeschlechtes mit Gott für Kaiser

und Reich zu arbeiten. Die von Herzen kommenden Worte drangen zu Herzen.

Nachdem der Kantor unter 'Wajhi Binssoa'-Gesange die Torarolle ausgehoben

hatte, wurden die Psalmen 21, 61 und 112 rezitiert, worauf der Rabbiner

das Kaisergebiet sprach, und im Anschluss an dasselbe intonierte die Musik

'Heil Dir im Siegerkranz'. Mit abermaligem Gesange schloss der würdige

und imposante Gottesdienst.

Diese recht schöne und erhebende Feier, welche von neuem ein glänzendes

Zeugnis der Eintracht unserer friedensliebenden Bürgerschaft ist, wird

lange bei uns in Andenken bleiben." |

Nach der Deportation der jüdischen Gemeindeglieder

1940 wurde die Synagoge in der NS-Zeit verwüstet, aber nicht zerstört.

Nach 1945 wurde die Synagoge wieder in Betrieb

genommen. Der 1934 erstellte Anbau zur Vergrößerung des Betsaales wurde bis

1963 als Gemeinde- und Jugendzentrum sowie im Winter als Wintersynagoge

verwendet. 1963 konnte ein neues Gemeindezentrum unweit der Synagoge eröffnet

werden.

Adresse/Standort der Synagoge: Rue de la

Synagogue 5

Fotos

(Hahn, Aufnahmedatum 3.6.2007)

Historische

Aufnahme vom Tag

der Einweihung der Synagoge 1907 |

|

|

| |

|

Weitere

historische Aufnahme aus der

Zeit vor dem Ersten Weltkrieg |

| |

|

|

Ansichten der

Synagoge

an der Rue de la Synagogue |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

|

|

| Straßenschild an

der Synagoge |

Eingangsportal mit

Gebotstafeln |

Westfassade mit

Eingangsportal |

| |

|

|

|

|

|

| In der Synagoge -

Blick zum Toraschrein |

Innenansichten

von der Frauenempore |

| |

|

|

|

|

Der

Toraschrein enthält wertvolle, teilweise sehr alte Torarollen und

Toraschmuck aus verschiedenen Gemeinden des Elsass,

darunter auch ein Jad

(Torazeiger) aus Hegenheim und ein Tass (Toraschild) aus

Durmenach |

| |

|

|

|

Leuchter zur

Erinnerung an die

6 Millionen Toten während der Shoa |

Kleiner Leuchter -

aus einem Flüchtlingslager

in der Schweiz (1944/45) |

Großer Leuchter

im Betsaal

über der Bima |

| |

|

|

|

|

|

Ständer für

Zedakabüchsen

aus der Synagoge Hegenheim |

Stuhl des

Propheten Elia

(wird bei Beschneidungen gebraucht) |

Misrachfenster

über dem Toraschrein

mit den Geboten |

| |

|

|

| |

|

|

| |

Brunnen im Vorraum |

|

| |

|

|

| |

|

|

Die

100-Jahr-Feier des Bestehens der Synagoge am 3. Juni 2007

Centenaire 1907-2007 de la Synagogue de Saint-Louis |

|

|

|

|

| Vor

der Feier: Mincha-Gebet |

|

| |

|

|

|

|

| Unter

den Gästen: mehrere Rabbiner aus dem Elsass |

| |

|

|

|

| Oberrabbiner Jacky

Dreyfus im Gespräch |

Ehrengäste in der

ersten Reihe |

Mitglieder des

Synagogenchores aus Colmar |

| |

|

|

|

|

|

Begrüßung durch

den Vorsitzenden

der jüdischen Gemeinde Gérard Meyer |

Chasan Alcan

Hayoun singt zu Beginn:

Borouch Habo, Retsei |

Ansprache durch

den Vorsitzenden

des Konsistorium |

| |

|

|

|

|

|

| Die

Gruppe des Synagogenchores aus Colmar singt: Ma tovou sowie Zocharti

Loch |

Die Chor der

Schule Néîr LeMoshé unter Leitung

von S. Weill: Schéyiboné Beiss

Hamikdosch |

| |

| |

|

|

|

|

Ansprache von

Rabbiner Marc Meyer |

Ansprache von

Rabbiner Raphael Breisacher |

Ansprache des

Oberrabbiners

(Grand Rabbin) Jacky Dreyfus |

| |

|

|

|

|

|

Eine Gruppe der

Jeschiwa singt unter

Leitung von Jean Schwab: Eïne Kélokeïnou |

Abschließender

Chor durch die Gruppe

des Synagogenchores Colmar: Seou Scheorim |

Vertreter der

Kirche und der

bürgerlichen Gemeinde |

| |

|

|

|

|

Segenssprüche

am geöffneten Toraschrein durch Rabbiner Marc Meyer,

Rabbiner Raphael

Breisacher und Oberrabbiner Jacky Dreyfus |

Chasan Akcan

Hayoun:

Eïne Aroch Lecha |

| |

|

| |

|

|

| |

Im

Anschluss an die Feier vor der Synagoge |

| |

|

|

|

|

| Anschließende

Einladung in das Gemeindezentrum zu einem Empfang |

| |

|

|

|

|

|

Besuch der Jeschiwa

in St. Louis

"Jeschiwat Or HaTalmud" |

Studier-

und Betsaal der Jeschiwa |

| |

| |

|

| |

|

|

| |

Gleichfalls im

Gebäude der Jeschiwa -

ein koscherer Einkaufsladen |

|

| |

|

|

Weitere

Fotos zu demselben Ereignis

(Copyright: David Fishman; permission granted for Alemannia

Judaica) |

|

|

|

|

Vor der Feier:

Gäste treffen ein |

In der Synagoge -

von der

Rabbinerbank aus gesehen |

Junge Besucher des

Festtages |

| |

|

|

|

|

|

Die Chor der

Schule Néîr LeMoshé unter

Leitung von S. Weill |

Eine Gruppe der

Jeschiwa singt

unter Leitung von Jean Schwab |

Nach der Feier

vor

der Synagoge |

| |

|

|

|

|

|

| |

Auf dem Weg in das

Gemeindehaus |

|

Links und Literatur

Links:

Literatur:

|

Broschüre

zum 100jährigen Bestehen der Synagoge: Centenaire 1907-2007 de la Synagogue de Saint-Louis.

La Communauté Israélite de Saint-Louis, son origine, son extension, son avenir.

Selbstverlag der Gemeinde 2007. Broschüre

zum 100jährigen Bestehen der Synagoge: Centenaire 1907-2007 de la Synagogue de Saint-Louis.

La Communauté Israélite de Saint-Louis, son origine, son extension, son avenir.

Selbstverlag der Gemeinde 2007.

|

vorherige Synagoge zur ersten Synagoge nächste Synagoge

|